搜索结果: 1-15 共查到“大气科学 CO2”相关记录145条 . 查询时间(0.198 秒)

中国科学院大连化学物理研究所开发出用于CO2捕集的高胺效率固态胺吸附材料(图)

吸附材料 分析 气候

2024/11/15

2024年11月14日,中国科学院大连化学物理研究所仪器分析化学研究室生态环境评价与分析研究组(103组)张海军研究员、陈吉平研究员团队在固态胺CO2捕集领域取得新进展。团队利用分子自组装在介孔泡沫硅(MCF)表面键合两种不同链长的偶联剂,构建了有序的“口袋结构”,该结构使得有机胺能暴露更多位点,提高了胺效率和聚乙烯亚胺(PEI)的可及性。

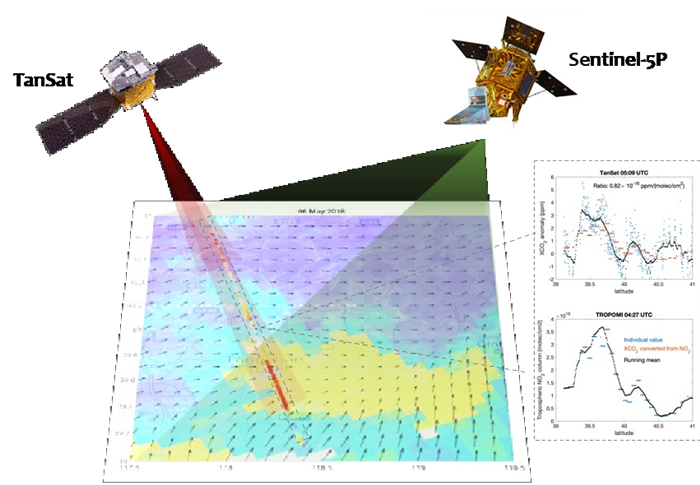

准确评估全球CO2源、汇的大小和分布对于了解碳循环过程和制定有关气候变化的政策等至关重要。“自上而下”的大气反演方法利用大气CO2观测估算全球和区域碳通量,是IPCC国家温室气体清单指南中明确提出的评估和验证碳收支的关键独立性方法。

中国科学院大连化学物理研究所专利:一种疏水性微通道内捕集CO2的方法

中国科学院大连化学物理研究所 专利 疏水性 微通道 内捕集CO2

2023/12/28

中国科学院大气物理研究所气候系统自然属性对CO2移除降温效应的影响(图)

气候系统 耦合模式

2024/1/14

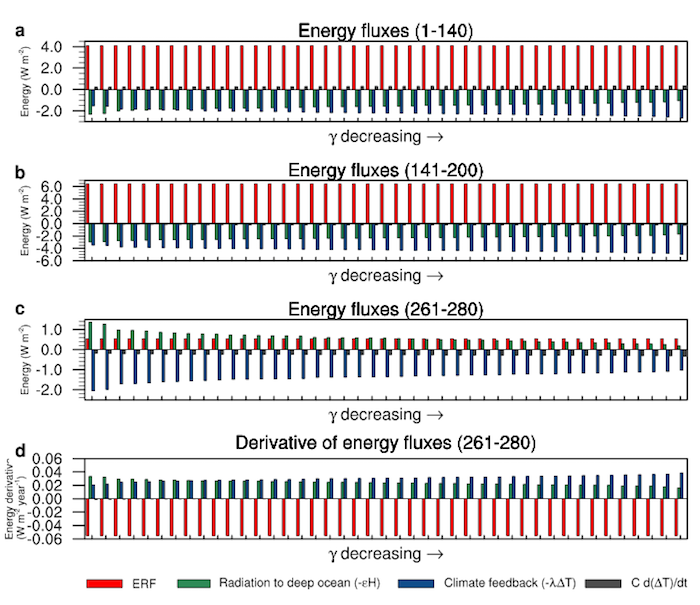

为减缓气候变化,联合国气候变化框架公约达成了《巴黎协定》,提出了“将全球温度上升很好地限制在工业革命前水平2°C以下,并努力将其限制在1.5°C以内”的目标。科学界发现,本世纪内实现该目标需要借助CO2移除手段。一些自然属性,如平衡气候响应、海洋垂直混合,会调节该CO2移除的降温效果。然而,目前的研究仍然没有回答哪些自然属性对该降温效果起到主要的调节作用。借助复杂气候模式研究该问题是领域内的难点,...

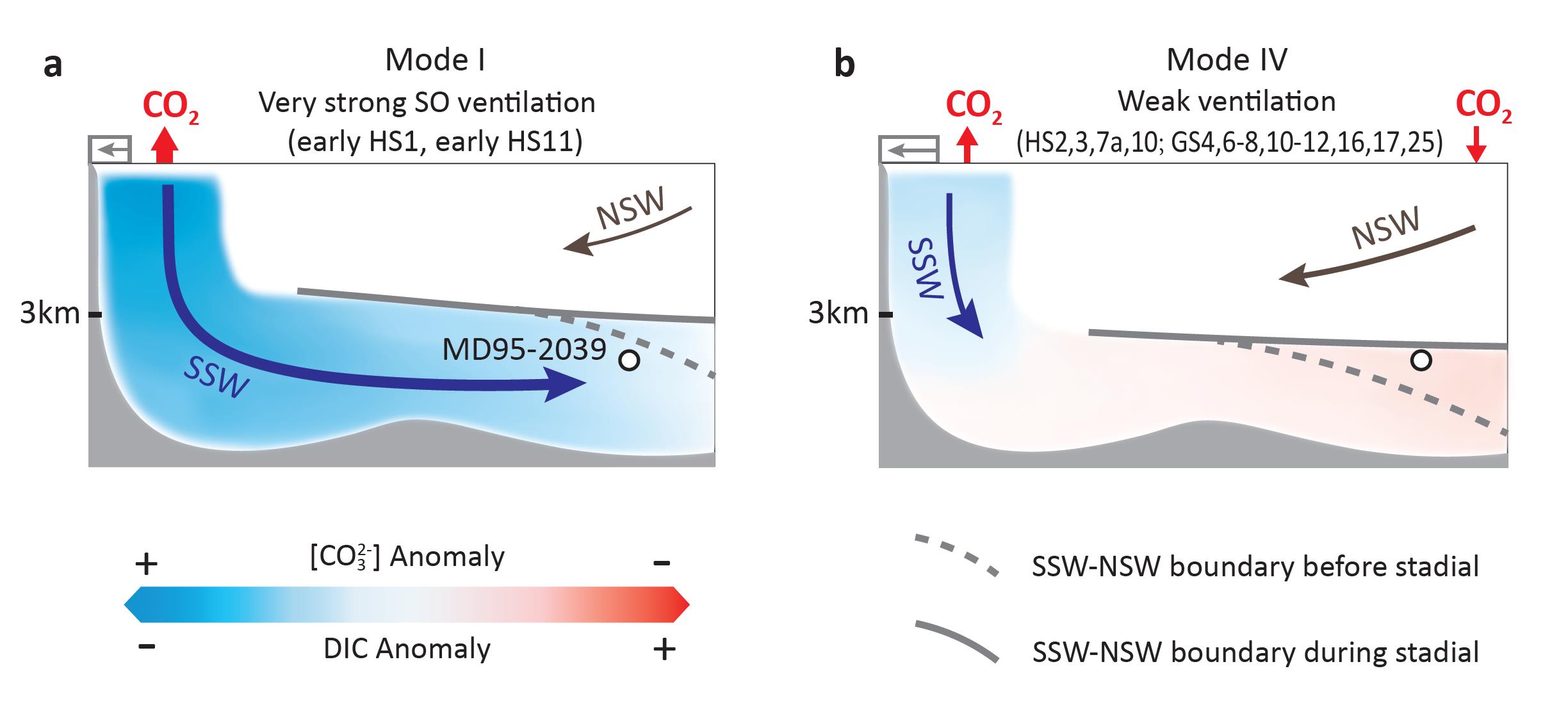

大气二氧化碳(CO2)在千年尺度寒冷时期(又称冰阶期)的变化并不是单一的,而是呈现增加、保持不变,甚至降低等多个变化趋势。大量研究认为,大气CO2变化主要受控于南大洋通风(即大气和海洋内部之间气体成分的交换)对深海存储碳量的调节。一个广为接受的观点认为,南半球西风增强或向极地的摆动可以提升南大洋对深海的通风状况,促进深海碳向大气的释放,从而导致冰阶期大气CO2的增加。然而,南大洋通风的变化无法解释...

中国科学院大气物理研究所AAS: CAS-ESM2.0成功实现大气CO2的全耦合模拟(图)

大气 耦合模拟 海洋碳循环

2023/11/10

2023年9月22日,地球系统数值模拟装置核心软件——中国科学院地球系统模式(CAS-ESM)的研发团队在Advances in Atmospheric Sciences上发表了关于CAS-ESM大气CO2全耦合模拟的最新研究进展。该研究指出:CAS-ESM2.0已成功解决了陆地碳循环、海洋碳循环与大气CO2双向耦合的难题,并能够合理的计算大气CO2的时空变化。

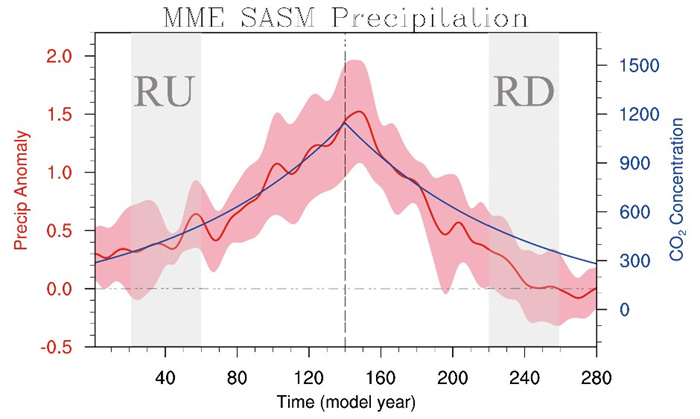

NPJ: CO2移除增加印度夏季干旱的风险(图)

CO2移除 印度 夏季干旱

2023/3/8

中国科学院地球环境研究所在核爆14C示踪南海海气CO2通量方面取得进展(图)

碳循环 大气核试验 卫星遥感

2023/8/13

海洋是地表系统最大的碳库,约是大气碳库的50倍和陆地碳库的20倍。海气CO2通量是认识海洋在全球碳循环中作用的关键。上个世纪50-60年代大气核试验排放大量的14C到大气中,产生大气Δ14C高于海水表层Δ14C的梯度差。两者的梯度差使得核爆14C进而渗入到海洋;这些渗入的核爆14C可以用来示踪海气CO2通量。

兰州大学沙漠研究团队CO2通量研究取得新进展(图)

兰州大学资源环境学院 沙漠 CO2通量

2023/11/10

Decline in CO2 cooled Earth’s climate over 30 million years ago

earth's climate CO2 greenhouse

2021/8/5

New research demonstrates that a decline in the concentration of atmospheric CO2 played a major role in driving Earth's climate from a warm greenhouse into a cold icehouse world around 34 million year...