搜索结果: 1-15 共查到“地质学 陆缘”相关记录24条 . 查询时间(0.21 秒)

中国科学院广州分院南海海洋所揭示南海西北陆缘孤立海底峡谷系统形成机理(图)

大洋地质 沉积动力学 生态环境

2023/8/19

2023年6月19日,中国科学院南海海洋研究所边缘海与大洋地质重点实验室(OMG)研究员李伟的“海底地貌与沉积动力学”研究团队联合国内外多位科学家,系统研究了南海西北部平缓陆坡区(<0.5°)一个孤立存在的海底峡谷群,并揭示了其形成机理及演化过程。该研究成果已发表在国际地貌学期刊Geomorphology(《地貌学》)上,李伟为论文第一作者,李伟与广州海洋地质调查局教授陈泓君为本文通讯作者。

中国科学院广州分院南海海洋所在南海北部陆缘晚白垩世构造演化研究取得新进展(图)

南海海洋所 白垩世 构造演化 大洋地质

2023/5/11

2023年1月4日,中国科学院南海海洋研究所边缘海与大洋地质重点实验室孙珍研究员团队联合中国地质大学(北京)海洋学院方念乔教授团队,在南海北部陆缘晚白垩世构造演化研究取得最新进展,成果发表在地学期刊Journal of Oceanology and Limnology(《海洋湖沼学报》)上。张哲博士为论文的第一作者,孙珍研究员与方念乔教授为共同通讯作者。南海北部陆缘晚中生代构造演化复杂,该区域经历...

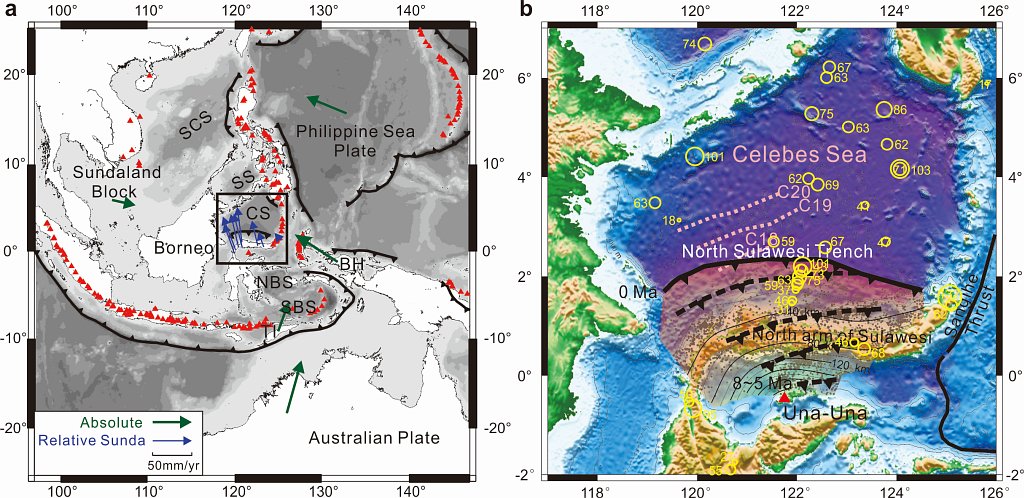

可变形板块运动和地表动力地形是板块与地幔耦合的重要指示标志。东亚陆缘(图1)深部以地幔过渡带内发育大型水平板片为特征。然而,这一特征的板片结构是如何演变的、它又如何与板块运动、板内变形和动力地形相耦合,人们对其知之甚少。

南海陆缘同裂陷期岩浆作用研究获进展

南海陆缘 岩浆作用 研究 进展

2021/1/18

中国科学院南海海洋研究所边缘海与大洋地质重点实验室构造演化与模拟研究团队副研究员张翠梅、研究员孙珍,联合法国斯特拉斯堡大学教授Gianreto Manatschal 及中国海油勘探专家庞雄在南海北部陆缘同裂陷期岩浆作用方面取得新进展。相关研究近日发表于《冈瓦纳研究》。

新研究揭示俯冲转向可诱发南海陆缘发生破裂

俯冲转向 南海陆缘 破裂 构造与模拟

2020/10/22

中国科学院边缘海与大洋地质重点实验室“构造与模拟”研究团队李付成助理研究员和孙珍研究员等,在南海大陆边缘破裂方式及控制因素上取得了新进展。相关研究10月6日发表于《构造学》。

中国科学院广州地球化学研究所提出板片拉力引发被动陆缘岩浆作用(图)

板片拉力 陆缘岩浆 板块构造

2020/9/25

中国科学院广州地球化学研究所岩石学研究团队的但卫副研究员、王强研究员及合作者最近在青藏高原中部发现了中三叠世的被动陆缘岩浆作用。青藏高原中部由松潘-甘孜、北羌塘和南羌塘组成(图1)。在南羌塘北缘分布有面积超过4000 km2的基性岩墙群,离子探针锆石U-Pb精确定年表明其形成于~239 Ma,早于南、北羌塘中间的古特提斯洋闭合的时间(~233 Ma),表明其形成于被动陆缘环境。地球化学研究表明,这...

北山北部晚古生代岩浆事件的性质对该地区这一时期的构造演化研究具有重要意义.对内蒙古北山哈珠地区石炭纪白山组火山岩进行了系统的年代学、地球化学、Lu-Hf同位素测试,结果显示:白山组主要由玄武安山质、安山质、英安质、流纹质火山岩组成,LA-ICP-MS锆石U-Pb测年获得安山岩、英安岩、流纹岩的成岩年龄分别为325.6±1.4 Ma、313.5±3.4 Ma、314.7±1.7 Ma,时代为早石炭世...

任何板块都存在一个由小长大的过程。微地块(微板块)有时是大板块的前身,微地块的起源、生长、夭折、消亡和残留过程对研究板块构造具有重要意义。据其组成,微地块可划分为微陆块、微洋块、微幔块。本文以太平洋、印度洋和大西洋中的微地块为例,系统总结了洋脊增生系统、俯冲消减系统、深海板内系统、伸展裂解系统、碰撞造山系统5种构造环境下的微地块特征,并据此首次进行了成因分类,提出拆离微地块、裂生微地块、转换微地块...

巴布亚新几内亚陆缘火山岛弧成矿带铜金成矿规律

陆缘火山岛弧 成矿带 成矿规律 巴布亚新几内亚

2019/1/8

巴布亚新几内亚陆缘火山岛弧成矿带形成于印澳板块与太平洋板块的边界带,其演化涉及俯冲与火山岛弧(岩浆弧)的形成、弧陆碰撞与造山、俯冲陆壳折返、岩浆侵入、成矿作用等多种地质作用。该成矿带的铜金成矿时代比较年轻,成矿集中于23~12(Ma)、7~1(Ma)及0.5~0(Ma)三个成矿高潮期。空间上可以分为6个成矿亚带,分别为奥克泰迪-波尔盖拉成矿亚带、弗里达河-拉穆成矿亚带、海登山谷-凯利门戈成矿亚带、...

科学家在南海发现被动陆缘地壳伸展新模式(图)

科学家 南海 被动陆缘地壳 伸展新模式

2018/10/15

近日,中国科学院南海海洋研究所构造与模拟学科组孙珍团队在被动陆缘伸展模式研究方面取得新进展,成果在地球科学期刊Earth and Planetary Science Letters上发表,题目为The continental extension discrepancy and anomalous subsidence pattern in the western Qiongdongnan Basi...

内蒙南部林西县至正镶白旗林西—正镶白旗地区晚二叠世地层中, 发现类型繁多的同生变形构造。除前人报道的滑卷层理、滑塌褶皱、滑塌砾岩和浊积砂砾岩以外, 还有本文首次发现的大量球状体, 包括滚动纺锤体、叠加滑卷球核、砾核滚动球、砂质滚动球和泥质滚动球。形态结构、成分组成和地层分布研究表明, 这些构造形体均属重力成因和形成在陆棚—斜坡上。不同类型的构造形体可以组成来源演变序列, 显示重力作用的加强, 如滑...

以板块构造演化为基础,利用地震、地质等资料,再现南大西洋两岸共轭型被动陆缘盆地原型盆地形成演化过程。首次依据盆地结构差异及沉积充填特征,将研究区被动陆缘盆地进一步划分为“三段”“四类”;结合对已发现大油气田的解剖,搞清了每类盆地大油气田成藏规律,并分别建立了其大油气田成藏模式。认为两岸“三段”“四类”盆地都经过了早期陆内裂谷、过渡期陆间裂谷及漂移期被动陆缘三个原型阶段。南段为下伏裂谷层系比较发育的...

从被动陆缘到主动陆缘——东海陆架盆地中生代构造体制转换的盆地记录

构造体制转换 东海陆架盆地

2015/12/3

东海陆架盆地位于欧亚板块与菲律宾海板块交接区的东缘,是发育在华南陆块之上的中、新生代叠合盆地,对其开展中生代沉积、构造特征及演化的研究,对于全面了解华南陆块的大地构造演化具有重要意义.为此,利用近几年最新采集的多道地震数据,对东海陆架盆地中生代盆地结构及构造特征进行了研究,利用平衡剖面的构建与定量恢复,分析了构造演化史和盆地充填史.研究结果表明:东海陆架盆地在中生代侏罗纪为基本不受断裂控制的大型拗...