搜索结果: 1-15 共查到“地质学 证实”相关记录20条 . 查询时间(0.135 秒)

中国科学院海洋所首次通过原位实验证实天然气水合物可到达海表(图)

天然气水合物 地球化学 拉曼光谱探测

2024/1/13

2023年1月23日,国际学术期刊《地球化学观点快报》(Geochemical Perspectives Letters)以封面文章形式报道了中国科学院海洋研究所最新研究成果。科研人员基于自主研制的深海原位拉曼光谱探测系统,构建了天然气水合物上升时随水深变化的演化模型,并通过深海原位实验首次证实了天然气水合物可携带冷泉气体到达海表。

我国科学家首次证实古鸟类叶食性起源

古鸟类 叶食性 起源

2024/1/15

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所等研究证实古鸟类叶食性的起源(图)

古鸟类 叶食性 起源

2023/8/3

中国科学院物理所证实无序岩盐氧化物正极材料中锂离子的传导和存储机制(图)

岩盐氧化物 正极材料 中锂离子 传导

2023/5/31

在全球变暖和能源危机的大背景下,随着新能源技术的快速发展,人们对高性能、低成本储能技术的需求不断扩张。锂离子电池由于具有高能量密度、长循环寿命等优异综合性能,广泛应用于消费电子产品、电动汽车及储能等领域。为应对不断提高的产能需求和日益紧缺的原材料资源,高比容量、高稳定性、低成本电极材料开发是目前锂离子电池技术研发的重要环节。2014年,研究人员基于渗流理论首次报道了无序岩盐氧化物材料(Li1+xT...

中国科大证实地幔榴辉岩由熔体高压结晶形成(图)

地幔榴辉岩 熔体高压结晶

2022/11/16

2022年3月17日,中国科学技术大学地球和空间科学学院黄建副教授和合作者在地幔榴辉岩成因的研究中取得突破。他们利用Zn-Mg-O等多稳定同位素体系联合示踪,证实南非Roberts Victor金伯利岩中地幔榴辉岩可以由深部地幔熔体高压结晶形成。相关研究成果以“Zn-, Mg- and O-isotope evidence for the origin of mantle eclogites fr...

南海再现大洋红层——证实安静沉积环境(图)

南海 大洋红层 沉积环境

2017/3/31

代表了远洋和极其安静深海沉积环境的大洋红层,再次出现在第三次南海大洋钻探的第二个钻探站位,令“决心”号上的科学家们十分惊喜。在第一个钻探站位U1499B孔,大洋红层出现在海底以下约800米深处;而在目前的第二个钻探站位U1500B孔,大洋红层则出现在海底以下约1200米位置,整整深了400米。在大洋红层之下,“决心”号紧接着在1380米深处钻到了灰黑色的玄武岩。“大洋红层在这个航次的钻探地层中出现...

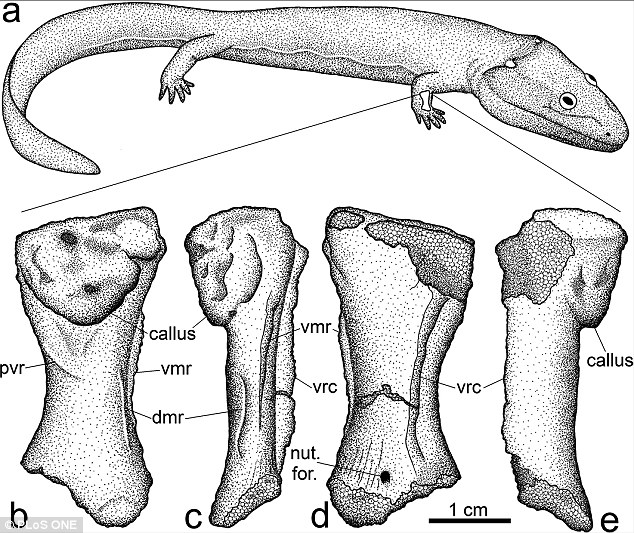

之前科学家曾认为,最早从水中走向陆地的脊椎动物源自澳大利亚而不是苏格兰,目前,研究人员从3.33亿年前折断骨骼化石进一步确认了这一猜测。这块骨骼化石属于非常早期的两栖动物——Ossinodus pueri,它兼具鳄鱼和鱼类的特征。它比苏格兰2001年发现的Ossinodus pueri骨骼化石年代更早、体积更大,其中一块是4厘米长的臂骨化石,通过CT扫描显示,它生前该骨骼被折断,在死亡之前碎裂骨骼...

2014年12月11日,云南大学—云南省古生物研究重点实验室主任、教授、博士生导师侯先光领衔的研究团队再次在Nature上撰文,就节肢动物起源这一重要学术问题与德国莱比锡大学Mayer教授研究团队进行商榷讨论,进一步阐明了此前研究成果的科学性。

奇虾研究证实真节肢动物起源假说

奇虾 真节肢动物 起源假说

2014/7/21

在国家自然科学基金的支持下,2014年7月17日,云南大学教授侯先光、博士丛培允、马晓娅与美英科学家合作的研究成果在《自然》杂志在线发表。该研究首次揭示了澄江动物化石群中的奇虾脑神经结构特征,为研究节肢动物起源及其头部分节的演化提供了神经解剖学证据。

百色盆地旧石器遗址发现于1973年,高岭坡是百色盆地较早并持续进行过发掘的旧石器遗址之一。上世纪八十年代和九十年代中国科学院古脊椎动物与古人类研究所等单位先后进行过五次试掘或发掘,发掘出土了大量的石片和断块,是认识高岭坡遗址石器文化特点和性质的重要材料。近期,研究人员对现存于古脊椎所的、高岭坡遗址发现的834件石制品进行了较为全面的再次观测和分析,证实该遗址为一处古人类石器制造场所。刊发于5月出版...

研究证实辽宁岫岩坑为中国首个陨石撞击坑

岫岩坑 陨石撞击坑 古气候

2013/10/9

中科院遥感与数字地球研究所科学家日前发现并证实,辽宁岫岩陨石坑为中国首个被证实撞击起源的陨石坑。相关论文以封面文章形式发表于《中国科学·地球科学》杂志据论文第一作者、中科院遥感与数字地球研究所研究员王心源介绍,在中科院院士郭华东的指导下,研究人员根据国际上目前流行的撞击坑推演模型理论,通过计算机模拟获得了岫岩坑撞击成坑的瞬时数据,直径可达到1400米、深约500米。撞击完成调整后,最终坑的直径约为...

近日,中国地质科学院岩溶地质研究所(简称岩溶所)曹建华研究员等科研人员,经过对桂林毛村岩溶区与碎屑岩区林下土壤碳迁移对比及岩溶碳汇效应研究,揭示了岩溶动力系统土壤碳迁移特征,从而证实了岩溶区土壤的碳汇效应。

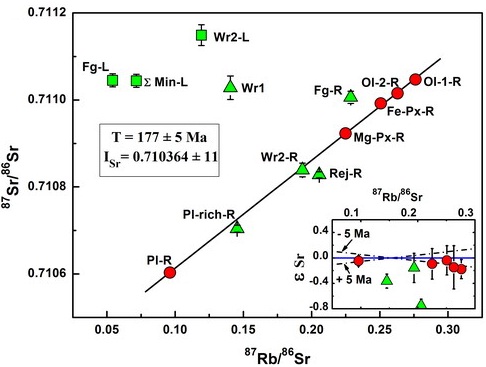

火星陨石是目前唯一可获得的火星岩石样品,其中二辉橄榄岩质类型较为稀少,我国在南极格罗夫山发现的火星陨石GRV 99027是该类陨石中的第4块样品,重约9.97克。火星表面分布大量撞击坑,表明相当古老。但是,二辉橄榄岩质和大部分玄武岩质火星陨石的同位素年龄不到2亿年,特别是前者具有完全相同的年龄。因此,需要对更多的火星陨石开展同位素定年,以确定上述年龄分布的可靠性。同时,Sr(锶)、Nd(钕)同位素...

我国首个陨石撞击坑被证实

首个 陨石撞击坑

2009/12/2

紫金山天文台证实来自月球背面的罕见陨石样品

月球背面 陨石样品

2008/11/13

近期,中科院紫金山天文台“月球与行星科学研究中心”的研究人员与美国和德国科学家合作,对新近在沙漠中收集到的一块月球陨石(SaU 300)进行了全面的矿物岩石学、稀土元素地球化学、和全岩化学成分的分析研究工作,发现这块陨石完全不含有月球正面的岩石特征,而且贫乏钍等微量元素,确凿地证明了这块陨石来自月球的背面。相关研究成果发表在即将出版的2008年第8期《陨石与行星科学》杂志。