搜索结果: 1-15 共查到“动力与电气工程 燃煤”相关记录128条 . 查询时间(0.132 秒)

SCR脱硝工艺在我国燃煤电厂广泛应用,脱硝氨逃逸率的精准测量存在一定困难,电厂无法准确掌握脱硝系统的喷氨量,易造成硫酸氢铵的大量生成及空预器的堵塞。对脱硝氨逃逸率测量方法进行研究,通过对中间参数的准确测量和计算,经过集成计算得出相对准确的脱硝氨逃逸率,并在电厂空预器堵塞问题诊断中成功应用,最后提出该测量计算技术的应用注意点。

多能互补能源形势下燃煤火电机组灵活性改造策略的应用与研究(图)

碳达峰 火力发电 灵活性改造 分析研究

2023/5/16

为积极贯彻落实国家“碳达峰”战略目标,支撑新能源高比例消纳和高质量发展,积极推动火电企业参与火电灵活性改造,通过运行灵活性提升改造,预期实现机组最低发电出力由50%降至20(或30)%,增加电源调节能力;灵活性改造后可在相应工况下长时间按最低出力稳定运行,实施火电灵活性改造使机组具备一定的调峰能力后,有利于积极参与电网系统深度调峰辅助服务,将使得发电企业得到可观的补偿,其行业内竞争力大幅提升,对于...

660MW 超临界燃煤机组外网失电处置分析及应用(图)

外网失电 安全停机 设备损坏 应急处置

2023/5/22

通过对胡布电站2×660MW超临界机组外网失电处置过程进行详细介绍,针对外网失电机组停运过程存在的危险点全面分析,制定针对性的控制措施,确保机组安全停运,不发生设备损坏,不发生人身伤害事故及扩大事故范围,为今后厂用电全失应急处置提供指导。

准东高碱煤的高比例掺烧对锅炉积灰结渣监测这一传统问题提出了新的需求。本文通过建立辐射成像模型,采用蒙特卡洛法精确求解探测器接收的火焰辐射和壁面辐射,并建立了透过火焰获得壁面图像的判据。对于燃煤锅炉可选用感光波段3-5um的中波红外探测器进行锅炉受热面成像监测,在探测器布置时应避开火焰高温区,减小探测器与壁面之间火焰的光学厚度。在一台着火炉上开展了实验验证,利用中波红外探测器获得了火焰后的壁面图像,...

两部门:切实落实燃煤发电企业留抵退税政策 做好电力保供工作

燃煤发电 退税政策 电力保供

2023/1/16

据财政部网站消息,财政部、税务总局2022年6月24日发布通知,要求切实落实燃煤发电企业增值税留抵退税政策,做好电力保供工作。

2021年12月10日,由华中科技大学能源与动力工程学院姚洪教授牵头的国家重点研发计划项目“燃煤过程中砷、硒、铅等重金属的控制技术”成功通过综合绩效评价。项目综合绩效评价会议由科技部高技术中心煤炭清洁高效利用和新型节能技术专项办组织召开,科技部高技术中心领导、项目综合绩效评价技术和财务专家组、项目承担单位代表及项目团队以视频会议形式参加。

2022年04月29日,国家环境保护燃煤低碳利用与重金属污染控制工程技术中心(以下简称“中心”)技术委员会2022年度会议在武汉召开。中心技术委员会全体成员、湖北省生态环境厅、依托单位华中科技大学及湖北省生态环境科学研究院的主要成员参加了本次会议。

我国成功研发燃煤锅炉混氨燃烧技术

燃煤锅炉 混氨燃烧技术 氨供应系统

2022/6/16

燃煤机组大比例直接耦合生物质发电对机组影响研究

燃煤锅炉 生物质 直接耦合发电 二氧化碳减排

2023/12/25

燃煤机组耦合生物质发电能够大幅度提高生物质的利用效率,降低机组碳排放,是今后燃煤机组实现碳减排的重要途径。本文针对某电厂300 MW等级燃煤机组,以能量守恒定律为基础,通过锅炉热力校核计算,分析了机组在不同工况下大比例直接耦合生物质发电对燃煤机组的影响。结果表明:大比例直接耦合生物质发电后,原有受热面布置基本能够满足换热需要;减温水量增加,锅炉热效率下降0.14百分点~2.69百分点,可减排CO_...

燃煤电站耦合生活垃圾发电能够在低成本处理生活垃圾的同时实现碳减排,是燃煤电站重要的发展方向之一。本文详细介绍了我国生活垃圾的特性及处理现状,生活垃圾耦合发电模式,并分析了耦合发电对燃煤机组制粉及燃烧系统、运行安全性、煤耗、环保特性和碳排放的影响。结果表明:若生活垃圾重金属及Cl含量低、耦合比例小(低于10%),建议选择直接耦合发电;若生活垃圾重金属及Cl含量高、耦合比例大,建议选择间接耦合发电;并...

为了研究燃煤循环流化床(CFB)锅炉自脱硫效应对于石灰石脱硫计算参数的影响,在1 MW CFB试验台对2个煤种进行了自脱硫试验。结果表明:2个试验煤种自脱硫效率分别为73.5%和57.3%,其差异主要与煤的可燃硫含量、煤中CaO等金属氧化物含量及锅炉运行参数有关;根据SO_2排放值修正的燃料硫分计算钙硫摩尔比是按照收到基全硫计算值的3.78倍。

某超临界燃煤机组湿法脱硫系统降低厂用电率措施

燃煤机组 湿法脱硫 厂用电率 经济性

2023/12/25

介绍了脱硫系统的设计特点、运行情况及优化方案。对某电厂700 MW燃煤机组湿法烟气脱硫系统厂用电率主要影响因素,包括耗电设备、入炉煤含硫量、脱硫效率、脱硫系统运行方式、石灰石品质等进行分析,试验确定了脱硫系统降低厂用电率具体措施:调整2台锅炉的配煤方式;确定了不同负荷下脱硫效率及循环浆液泵最佳运行组合,将单台锅炉脱硫系统中循环浆液泵运行数量由原来的3~5台调整为2台;对吸收塔浆液喷嘴及支管进行清理...

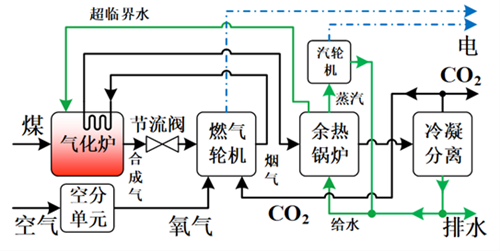

近日,中国科学院工程热物理研究所分布式供能与可再生能源实验室研究人员围绕超临界水煤气化技术,开展了CO2近零排放的发电系统集成方法与机理研究。研究小组深入研究了超临界水煤气化过程能量转换机理,找到了提升能量利用效率的最大潜力,提出了系统集成原则和方法,进一步发明了CO2近零排放的发电系统,研究表明该系统的净发电效率达到了51.4%,研究成果通过了行业内知名专家的评审,获得了项目承担单位的认可和好评...

2021年9月26日,由华中科技大学牵头承担的“十三五”首批国家重点研发计划项目“燃煤PM2.5及Hg控制技术”在北京成功通过综合绩效评价。项目综合绩效评价会议由科技部高技术中心煤炭清洁高效利用和新型节能技术专项办组织召开,科技部高技术中心领导、项目综合绩效评价技术和财务专家组、项目承担单位代表及项目团队参加会议。