搜索结果: 1-15 共查到“天气学 系统”相关记录56条 . 查询时间(1.717 秒)

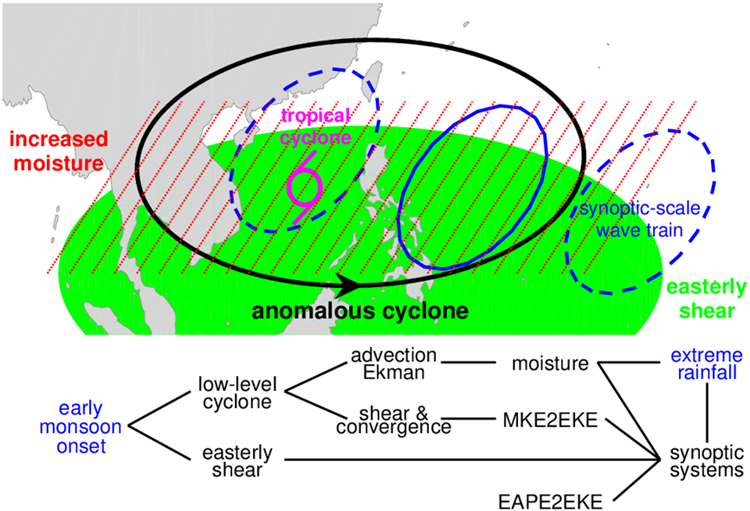

南海夏季风爆发标志着大尺度的大气和海洋环流自冬季型向夏季型的转换,也预示着主雨季在东亚和西北太平洋等地区的来临。夏季风爆发的早晚,对于我国盛夏时期的气候异常(总降水量、登陆台风)等有着重要的指示意义,因此受到了广泛的研究关注。夏季风爆发主要出现在5月,此时它的气候影响要更加直接和明显。

人工影响天气催化剂自动化定量检测技术获突破 结合云室装备建成自动检测系统

天气催化剂 检测技术 云室装备 自动检测系统

2021/6/11

2021年5月27日,由中国气象科学研究院承担的公益性行业(气象)科研专项项目“人工影响天气催化剂自动化定量检测技术研究” 通过验收。该项目针对我国人工影响天气催化剂检测中自动定量的难题,研发出可提供人工冰晶和焰剂气溶胶的数浓度、分布谱和图像的监测仪器及其配套软件,结合云室等装备建成催化剂自动检测系统。

2021年4月28日,“第十四届东亚中尺度对流系统及高影响天气会议”在南京大学隆重举行。东亚中尺度对流系统及高影响天气会议旨在研讨和加强理解东亚地区中尺度对流系统和高影响天气的发展机理及提高对此类天气的预报能力,推进中小尺度气象学研究的进步,从而提高对灾害性天气的防范预警和监测预报。

2021年4月12日至13日,国家重点研发计划重点专项“基于综合观测的强对流天气识别技术和示范系统开发”示范应用会议在广西壮族自治区南宁市召开。来自国家气象中心、南京气象科技创新研究院、中国气象局武汉暴雨研究所、北京城市气象研究院的项目技术骨干,河北、上海、江苏、江西、河南、广西等省(自治区、直辖市)示范应用单位的代表参加会议。

随着多年以来科学知识和技术发展的持续积累,数值天气预报的发展如同一次寂静革命,也是目前最常用和有效的天气预报方法,并且每天都在世界各地主要的业务预报中心运行。初始条件的准确程度直接影响着数值天气预报的成败,而资料同化可以利用最优化的理论与方法将各种有效观测信息与数值模拟结果充分融合从而为数值天气预报提供准确的初始场。

GRAPES全球同化预报系统实现业务升级 中长期降水预报水平提升

GRAPES 预报系统 降水 预报水平

2020/8/31

近日,GRAPES全球同化预报系统实现业务升级,平流层预报能力显著提升,中长期降水预报水平明显改善,在应对7月上旬西南地区东部至长江中下游地区的两次强降雨过程中表现优异。

GRAPES区域数值预报系统升级 实现3公里分辨率逐3小时快速循环同化预报

GRAPES 区域数值 预报系统 循环同化

2020/7/14

2020年6月25日,中国气象局自主研发的GRAPES区域数值预报系统升级至5.0版本,实现了3公里分辨率逐3小时快速循环同化预报,进一步提高短时临近预报业务能力,满足局地强对流天气特别是灾害性和极端天气事件的数值预报需求,为全国无缝隙智能网格预报业务服务提供科技支撑。

2020年6月11日,北京X波段网络化天气雷达应用系统(BJ-Xnet)通过成果认证。BJ-Xnet可发挥X波段雷达监测网在短临天气预报预警中的优势和效能,有效弥补北京现有S波段雷达的探测盲区,得到覆盖北京全境的三维实时监测数据产品,为重大气象服务保障、强对流天气预报预警、短临数值模式资料同化等提供支撑。

交互式全球大集合预报系统数据库扩大

交互式 预报系统 数据库 扩大

2020/6/17

据欧洲中期天气预报中心(ECMWF)网站消息,由其承担的TIGGE(交互式全球大集合预报系统)集合预报数据库迎来澳大利亚气象局的重新加入。至此,ECMWF该系统数据库中心的数据范围进一步扩大,拥有11个全球预报中心的数据,可供全球研究人员随时使用。

将极端事件更系统地纳入能源建模中

极端事件 能源建模 打补丁

2020/6/9

极端事件包括战争、天气事件、技术创新、金融冲击、政治意识形态动荡等多种形式,通常无法预测。能源建模者可直接将其纳入模型中以及利用“模型外”分析对极端事件进行研究。目前的关键问题是,主流能源建模实践可能低估了极端事件在能源场景中的重要性。

《自然》同时发表七篇文章探讨 极端天气事件如何影响能源系统

《自然》 文章 极端天气事件 能源系统

2020/2/26

英国《自然·能源》杂志17日集中发表了6篇评论文章和1篇研究论文,集合瑞士、瑞典、美国等多位科学家讨论极端天气事件可能对能源系统造成的“干扰”。这份焦点(Focus)专刊主要探讨在气候变化的背景下,能源科学的各学科可以研究如何应对极端天气事件的影响。

多种雷达组网在不同天气系统下的观测资料质量控制研究(图)

雷达组网 天气系统 质量控制 研究

2020/7/16

新一代多普勒天气雷达具有高分辨率、高灵敏度、合理的工作模式、先进的实时标校系统和丰富的雷达气象产品算法等特点,在监测突发灾害性天气、极端天气预警、气候灾害应急等方面都可以发挥非常显著的作用。

湖泊高影响天气系统项目为维多利亚湖提供暴风雨预警

湖泊高影响 天气系统项目 维多利亚湖 暴风雨预警

2019/11/21

非洲维多利亚湖天气模式尤为危险,夜晚易快速形成猛烈雷暴和强风。这使东非大部分地区蒙受严重损失,每年湖上丧命的渔夫和小船操作员多达3000-5000人次,他们经常不知道危险的暴风雨向他们靠近。

在近期召开的国家超算广州中心2017年用户年会上,LASG国家重点实验室“全球台风模拟-次季节预测系统FGOALS-f2.0”团队(李矜霄、吴小飞、王磊、何编、王晓聪、包庆、刘屹岷和吴国雄)获2017年度“天河之星”优秀应用奖。国家超算广州中心2500余家应用团队中,共收到来自全国各地100多个项目组提交的应用投稿,投稿应用涵盖工程仿真、航空航天、气象海洋环境、建筑信息模型、新材料新能源、生物信息...