搜索结果: 16-30 共查到“知识要闻 恒星与银河系”相关记录510条 . 查询时间(2.272 秒)

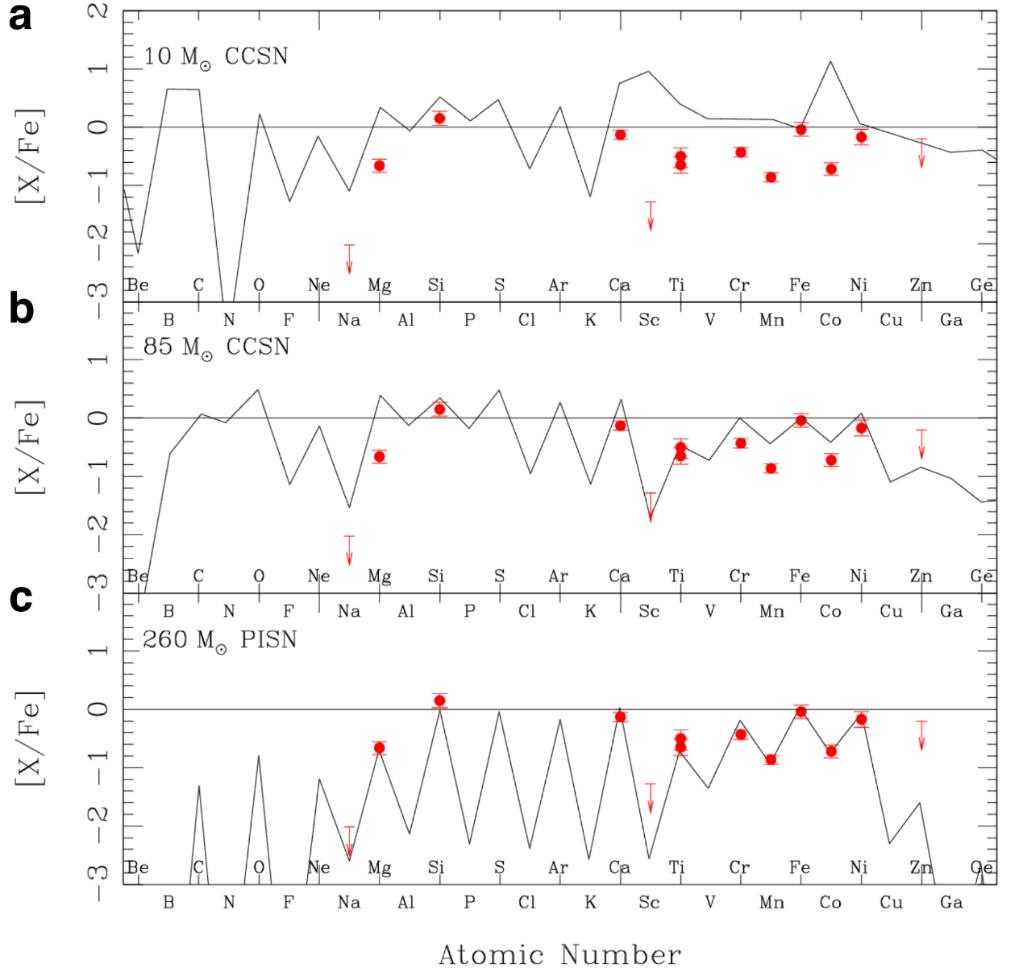

2023年6月7日,国际学术期刊《自然》在线发表了中国科学院国家天文台赵刚研究员带领的国际团队的一项重要成果。研究团队率先在银晕恒星中发现了第一代超大质量恒星演化后坍缩形成的对不稳定超新星(pair-instability supernova, PISN)存在的化学证据。在此之前,理论研究曾预言这种特殊超新星的存在,但从未被观测发现。该成果证实这一超新星源自于一颗质量高达260倍太阳质量的第一代恒...

LAMOST发现第一代超大质量恒星化学遗迹(图)

LAMOST 第一代 超大质量恒星 化学遗迹

2023/6/8

科学家提出银河系旋臂形态新认识(图)

银河系 旋臂形态 新认识

2023/5/17

紫金山天文台等提出对银河系旋臂形态的新认识(图)

银河系旋臂 天体物理学 宇宙

2023/7/18

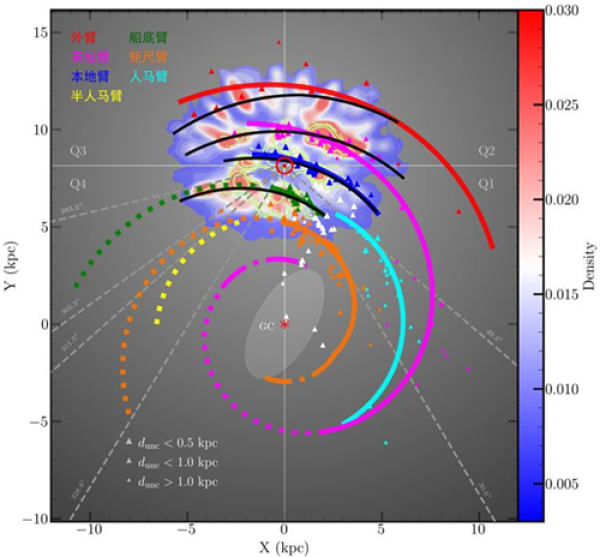

2023年5月10日,中科院紫金山天文台徐烨研究员团队与中科院国家天文台合作提出对银河系旋臂形态的新认识:银河系更像是一个普通多旋臂星系,由内部对称两旋臂和外部多条不规则旋臂组成,而非之前被广泛接受的四条旋臂均从内到外的特殊形态。相关成果以What Does The Milky Way Look Like为题,于2023年5月10日发表于《天体物理学杂志》(The Astrophysical Jo...

“太极计划”科学目标研究获进展(图)

太极计划 科学目标 黑洞双星

2023/4/18

研究利用LAMOST发现极低质量白矮星前身星(图)

LAMOST 极低质量 白矮星 前身星

2023/4/11

中国科学院云南天文台揭示了大质量双白矮星并合的结局(图)

大质量 双白矮星 并合结局

2023/3/23

国家天文台利用星震学数据研究银河系薄盘年龄(图)

天文台 星震学数 银河系薄盘年龄

2023/3/14

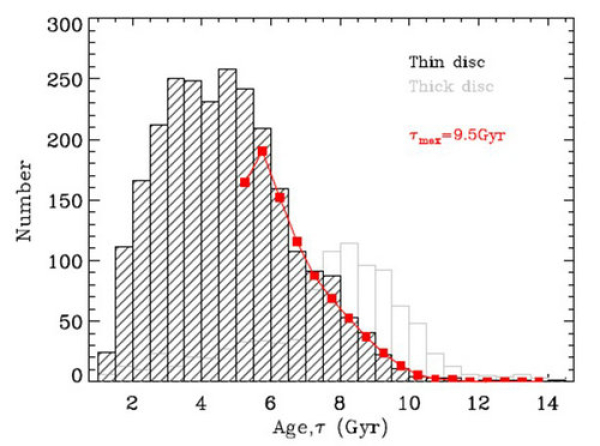

2023年3月3日,中国科学院国家天文台基于LAMOST和Kepler的数据,利用精确的红巨星星震学年龄研究了银河系薄盘的形成时间问题,发现了目前已知的最早的薄盘星年龄约为95亿年,这为阐释银河系薄盘的早期形成演化历史提供了重要的观测依据。相关研究成果发表在《皇家天文学会月刊》(MNRAS)上。

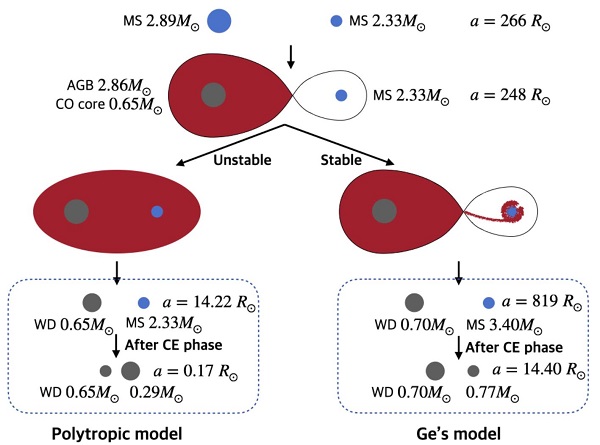

中国科学院云南天文台双白矮星星族研究取得新进展(图)

双白矮星 星族 恒星演化

2023/3/24

2023年1月19日,《自然》发表了中国科学院国家天文台研究员刘超团队的一项重大研究成果。发挥我国重大科技基础设施郭守敬望远镜(LAMOST)超大光谱数据样本优势,结合欧洲空间局盖亚(Gaia)卫星数据,科研团队发现天体物理学中颇为重要的基础理论“恒星初始质量分布规律”会随着恒星金属元素含量和年龄发生显著变化,挑战了恒星初始质量分布规律不变的经典理论,刷新了人类对此基本概念的认知,这将对天体物理多...

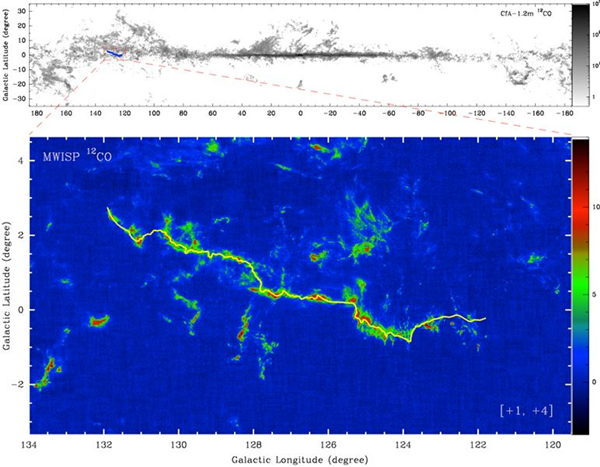

中国科学院紫金山天文台银河画卷团队在本地臂上新发现巨纤维状分子云(图)

银河画卷 巨纤维状分子云 谱线观测

2023/5/10

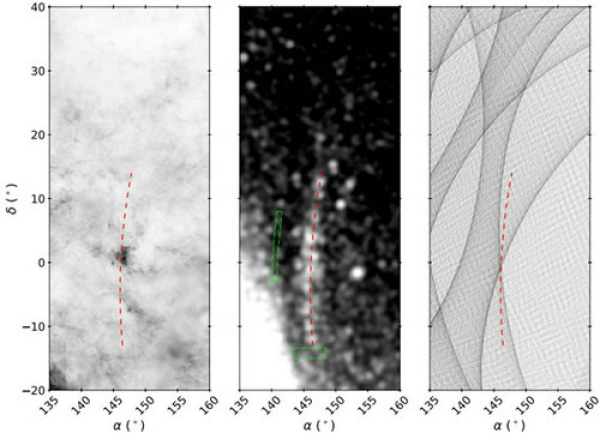

2023年1月13日,银河画卷团队对银道面银经132.0≥l≥122.0度和银纬-1.0≤b≤3.0度区域进行了大视场CO分子谱线观测研究,并在+1至+4千米/秒的速度范围内发现一条巨纤维状分子云,团队将之命名为The Cassiopeia Filament-仙后座巨纤维状分子云。该研究成果正式发表在国际核心天文刊物The Astronomical Journal。

云南天文台科研人员在日冕准周期波激发机制方面取得进展(图)

日冕准周期波 激发机制 中国科学院云南天文台

2023/1/12

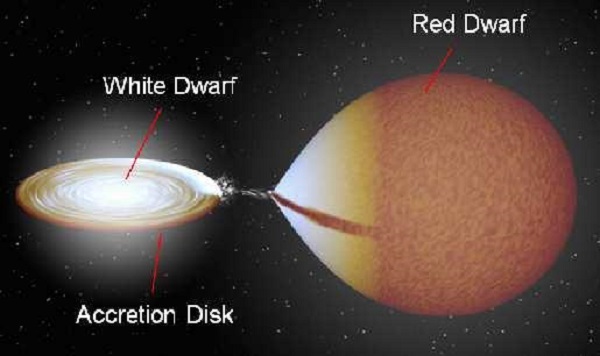

云南天文台科研人员在激变变星的准周期振荡方面获进展(图)

激变变星 准周期振荡 中国科学院云南天文台

2023/1/12

中国科学院“中国天眼”获得银河系气体高清图像(图)

中国天眼 银河系 气体高清图像

2022/12/13

2022年12月12日,中国科学院国家天文台研究员韩金林带领的科研团队,利用“中国天眼”500米口径球面射电望远镜(FAST),揭示了银河系星际介质前所未见的高清细节。科研人员在搜寻银河系内脉冲星的过程中,同步记录了星际介质的谱线数据,揭示了银河系中性氢气体的精致结构和电离气体的弥漫特征。研究还测量大量暗弱脉冲星的法拉第效应,显现出银河系内大范围的磁场特征;新证认出两例超新星爆炸的遗迹。这对探索银...