搜索结果: 106-120 共查到“知识要闻 空间物理学”相关记录334条 . 查询时间(4.182 秒)

2021年8月4日,国家航天局探月与航天工程中心探月工程三期总设计师胡浩、副总设计师李春来、三期部副部长王琼及主管柳骊一行四人来访,调研中国科学院地质与地球物理研究所嫦娥五号月球科研样品研究进展情况。所长吴福元院士,潘永信院士、李献华院士及部分月球科研样品研究骨干参加了此次调研会议。

风云四号B星于2021年6月3日在西昌卫星发射中心成功发射。中国科学院国家空间科学中心(以下简称空间中心)研制的空间环境探测分系统2021年7月20日14时成功加电开机工作。

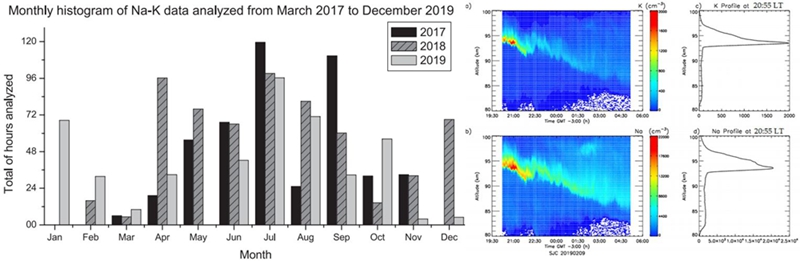

大气中的碱金属原子层存在于距离地面约80公里到120公里的中高层大气和低电离层的交汇处,有着错综复杂的光化学过程和动力过程,一直以来都是空间天气领域的重点研究内容之一。

南美实验室海外博士后Vania Fatima Andrioli与中科院国家空间科学中心空间天气国家重点实验室徐寄遥研究员、巴西国家空间研究院Paulo Prado Batista教授等研究人员合作,利用南美实验室激光雷达系统对...

中尺度行进式电离层扰动(MSTIDs)是中纬地区电离层非常重要的一类扰动事件,在北半球夜间这类扰动通常呈现从西北向东南向延伸的条带状结构,并且由东北向西南传播。在传播的过程中,MSTIDs的形态结构和传播方向可能受到电离层和热层背景环境的影响,对MSTIDs事件传播和演化过程中的热层-电离层耦合物理机制的研究是一个非常重要的研究课题。

国家航天局发布天问一号任务着陆区域高分影像图(图)

国家航天局 天问一号 区域 高分影像图

2021/7/13

2021年6月7日,国家航天局发布我国首次火星探测天问一号任务着陆区域高分影像图。图像中天问一号着陆平台、祝融号火星车及周边区域情况清晰可见。

锦屏地下实验室: 在2400米岩层下等待暗物质“造访”

地下实验室 2400米岩层 暗物质

2021/6/7

实验室一期就建在锦屏山隧道中部。空间并不大,只有4000立方米,但填补了我国没有深地实验室的空白。经测定,锦屏地下实验室内的宇宙射线通量可以降到地面水平的千万分之一到亿分之一,是目前国际上宇宙射线通量最低的地下实验室,也是全球岩石覆盖厚度最深的地下实验室。

2021年5月24日,《地球与行星物理论评》邀请本刊副主编、中科院地质与地球物理研究所地球与行星物理重点实验室负责人、该所副所长魏勇研究员来中国地震局地球物理研究所作学术报告。魏勇研究员以题为《从地球物理到行星物理:现状与未来》的报告向大家详细介绍了行星科学的发展及行星科学研究与地球科学研究的融合。他说,随着类地行星探测水平的不断提高,国际上针对行星科学的研究已日渐成熟,仅仅关注地球本身已经远远不...

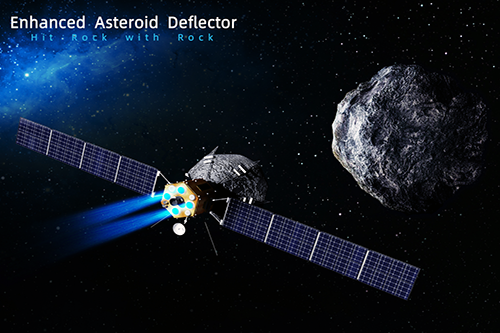

近期,斯普林格-自然出版集团旗下综合性期刊《科学报告》根据论文下载量遴选出了2020年度Top 100 论文,中国科学院国家空间科学中心科研人员发表的《Enhanced Kinetic Impactor for Deflecting Large Potentially Hazardous Asteroids via Maneuvering Space Rocks》在800多篇物理领域的相关论文中位...

天问一号巡视器成功着陆火星,科学研究工作即将展开

天问一号 巡视器 火星 科学研究

2021/5/26

2021年5月15日7时18分,天问一号探测器成功着陆于火星乌托邦平原南部预选着陆区,我国首次火星探测任务着陆火星取得成功!天问一号首席科学家、我所潘永信院士在北京航天飞行控制中心观看了探测器火星着陆情况。

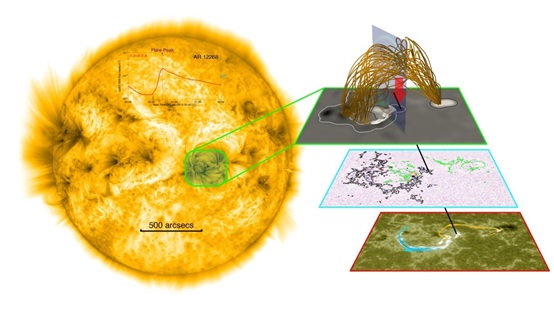

太阳爆发(也称太阳风暴),是空间灾害性天气的扰动源,对航空航天、通讯导航等高科技活动带来潜在的影响。太阳爆发分为两种,一种是成功的爆发,即同时引发了太阳耀斑和日冕物质抛射。另一种是失败的爆发,即仅发生太阳耀斑,但没有日冕物质抛射。两者对空间天气的影响是不同的。为何有时候太阳爆发是失败的?这个问题仍处于争议中。

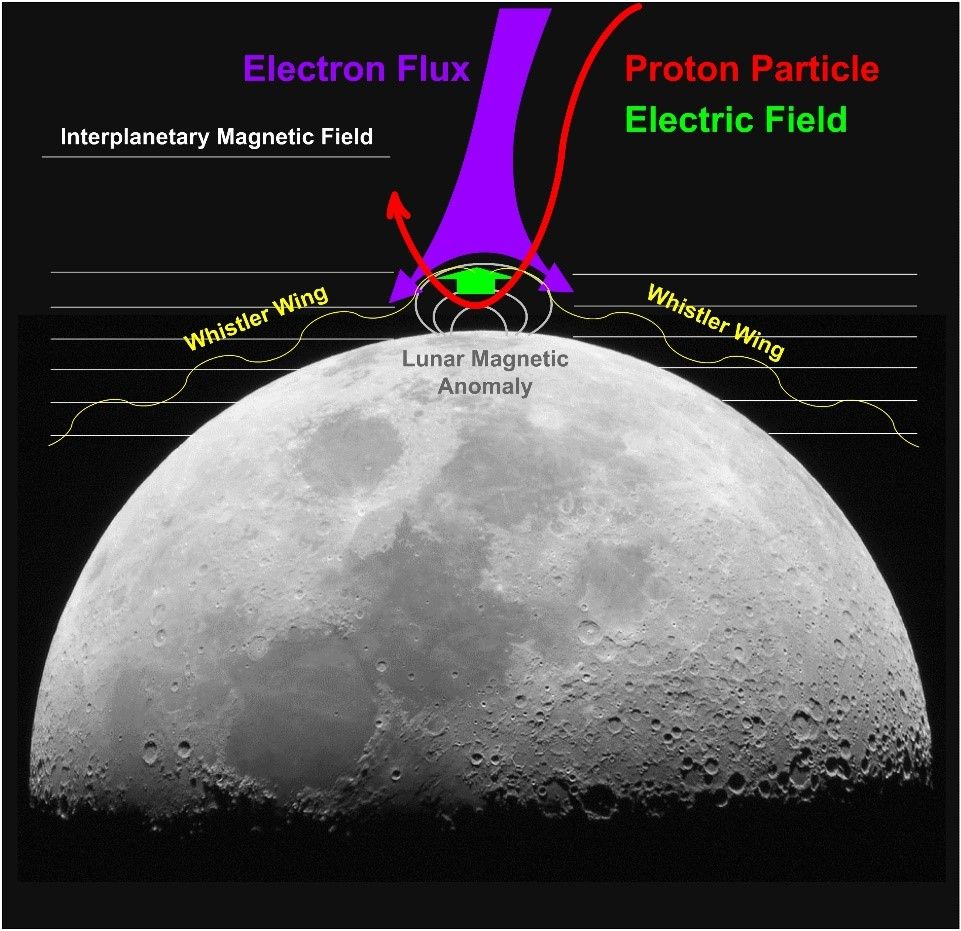

日球层空间中,超声速太阳风与星体磁场之间的相互作用是空间物理研究的重要课题之一。在过去60多年的太空探索中,人类已经发射了多颗深空探测器对太阳系中的行星进行探测,掌握了大量关于行星磁场与太阳风相互作用过程的观测资料,对“行星磁层”有了较为充分的认识。

中国科学院国家空间科学中心科研人员在欧洲期刊撰文阐述空间天气国际合作(图)

科研人 欧洲期刊 空间天气 国际合作

2021/4/27

近日,中国科学院国家空间科学中心原主任吴季研究员撰写了 International Cooperation: A Brief History We’ve Experienced 一文,并刊发在 Journal of Space Weather and Space Climate 期刊上。文章回顾了双星计划(DSP)、中俄空间天气联合研究中心、萤火一号(Yinghuo-1)和太阳风-磁层相互作用全景...

科学家“解密”地球下地幔底部大型结构体成因

科学家 地球 地幔底部 结构体成因

2021/3/31

中国科学技术大学地球和空间科学学院吴忠庆教授课题组与合作者合作,发现下地幔最大的低速异常体——位于非洲和太平洋板块底下的大型低剪切波速省(LLSVPs),可能起源于地球早期岩浆海演化,相关成果日前在线发表在国际综合学术期刊《自然·通讯》上。

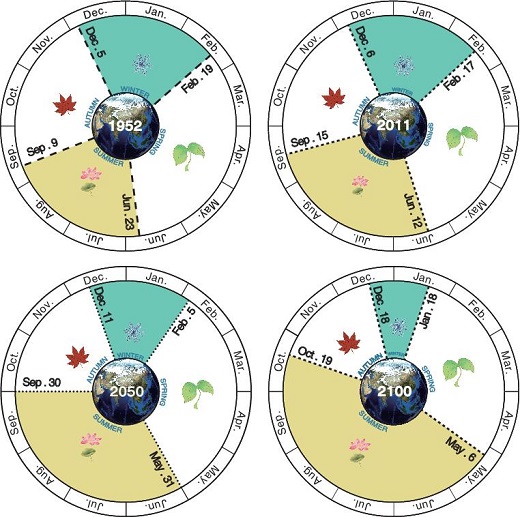

中国科学家研究认为全球变暖可以影响四季更替(图)

中国 科学家 全球变暖 四季更替

2021/3/26

中国科学院南海海洋研究所热带海洋环境国家重点实验室研究员、中国科学院大学地球与行星科学学院/海洋学院管玉平教授联合有关专家研究认为全球变暖可以影响一年四季的节奏。相关论文近日在线发表于Geophysical Research Letters(《地球物理研究快报》)。研究人员利用1952年至2011年观测的逐日气象数据,计算了北半球中纬度地区四季长度和开始时间的变化。将夏天的开始时间定义为气温达到最...