搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 地质学”相关记录5271条 . 查询时间(0.354 秒)

内蒙古二连盆地在我国古近纪哺乳动物研究中具有重要地位,沉积了几乎连续的从晚古新世到早渐新世的沉积;由于其出产了丰富的哺乳动物化石,亚洲始新世的哺乳动物分期几乎全都依据二连盆地相关的哺乳动物群所建立。但另一方面,由于二连盆地研究历史悠久,区域内地层对比复杂,因此以往对该区域内岩石地层和相关哺乳动物群的研究存在很多争论,其中有关乌兰戈楚组和乌兰戈楚期的定义和内涵就一直存在很大争议。

云南侏罗系的红层以产出大量的蜥脚型类(Sauropodomorpha)恐龙闻名,但其也不乏兽脚类恐龙化石的产出。2025年4月14日,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所尤海鲁研究员课题组与云南楚雄彝族自治州博物馆、楚雄师范学院、禄丰市恐龙化石保护研究中心等单位合作研究报道了云南元谋中侏罗世中棘龙科(Metriacanthosauridae)兽脚类恐龙一新属种——金沙江元谋盗龙(Yuanmourap...

中国科学院兰州化物所制定的两项国家标准批准发布

凹凸棒石 X射线

2025/4/12

2025年4月111日,国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会发布中华人民共和国国家标准公告(2025年第4号、第6号),由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会(SAC/TC 406)归口管理的《凹凸棒石相含量的测定 X射线衍射-标准曲线法》(GB/T 45335-2025)(中国科学院兰州化学物理研究所第二起草单位)和《凹凸棒石微量元素测定方法》(GB/T 4545...

中国科学院科学家通过嫦娥六号玄武岩揭示月球背面月幔更“干”(图)

地球物理 地质

2025/4/12

中国科学院地质与地球物理研究所研究员胡森和林杨挺,联合南京大学教授惠鹤九团队,利用嫦娥六号采回的月球背面样品,首次揭示月球背面月幔的水含量小于2微克/克。这一成果为探讨月幔水的时空演化提供了关键约束。

中国科学院空天院首创SAR微波视觉三维成像理论方法实现高效能与低成本SAR三维成像(图)

三维成像 理论 遥感

2025/4/20

2025年4月9日,在国家自然科学基金委员会信息科学部重大项目“合成孔径雷达微波视觉三维成像理论与应用基础研究”项目结题审查会上,中国科学院空天信息创新研究院(空天院)发布了一项原创性研究成果——合成孔径雷达(SAR)微波视觉三维成像理论方法。该技术通过引入雷达回波与图像中的微波视觉三维语义,开创了一种全新的SAR三维成像技术路径。相比传统方法,它大幅减少了三维成像所需的数据采集量,同时提升了成像...

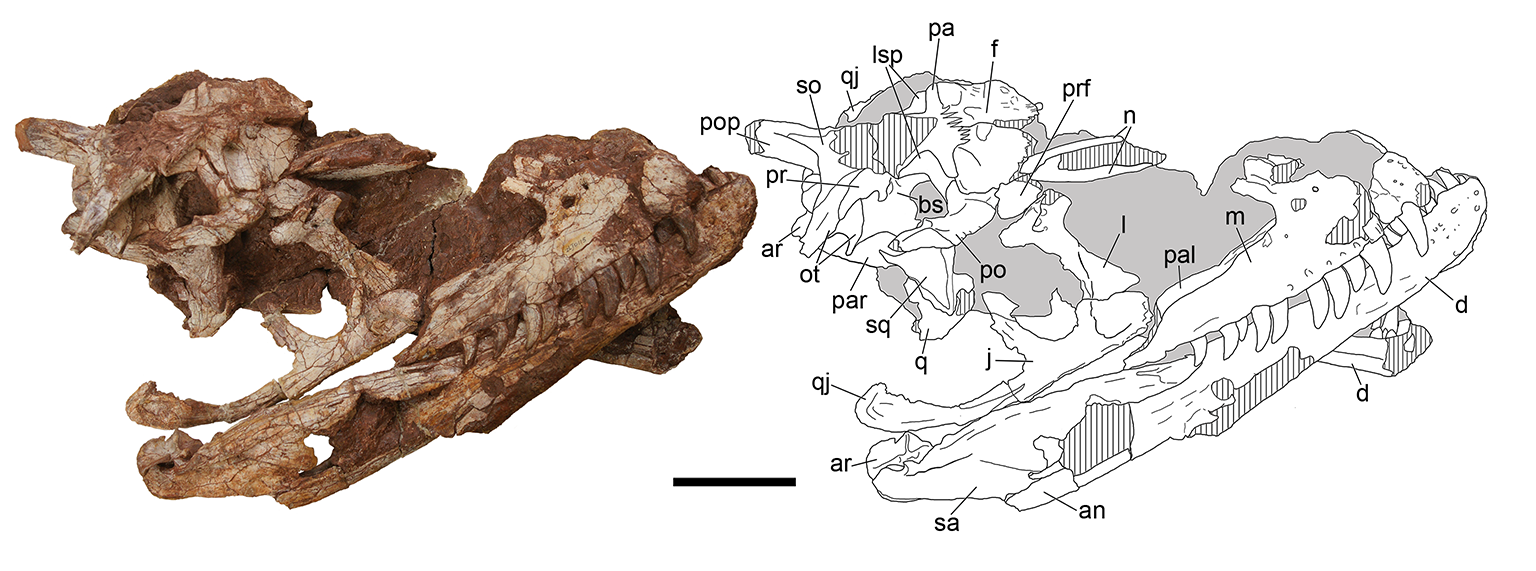

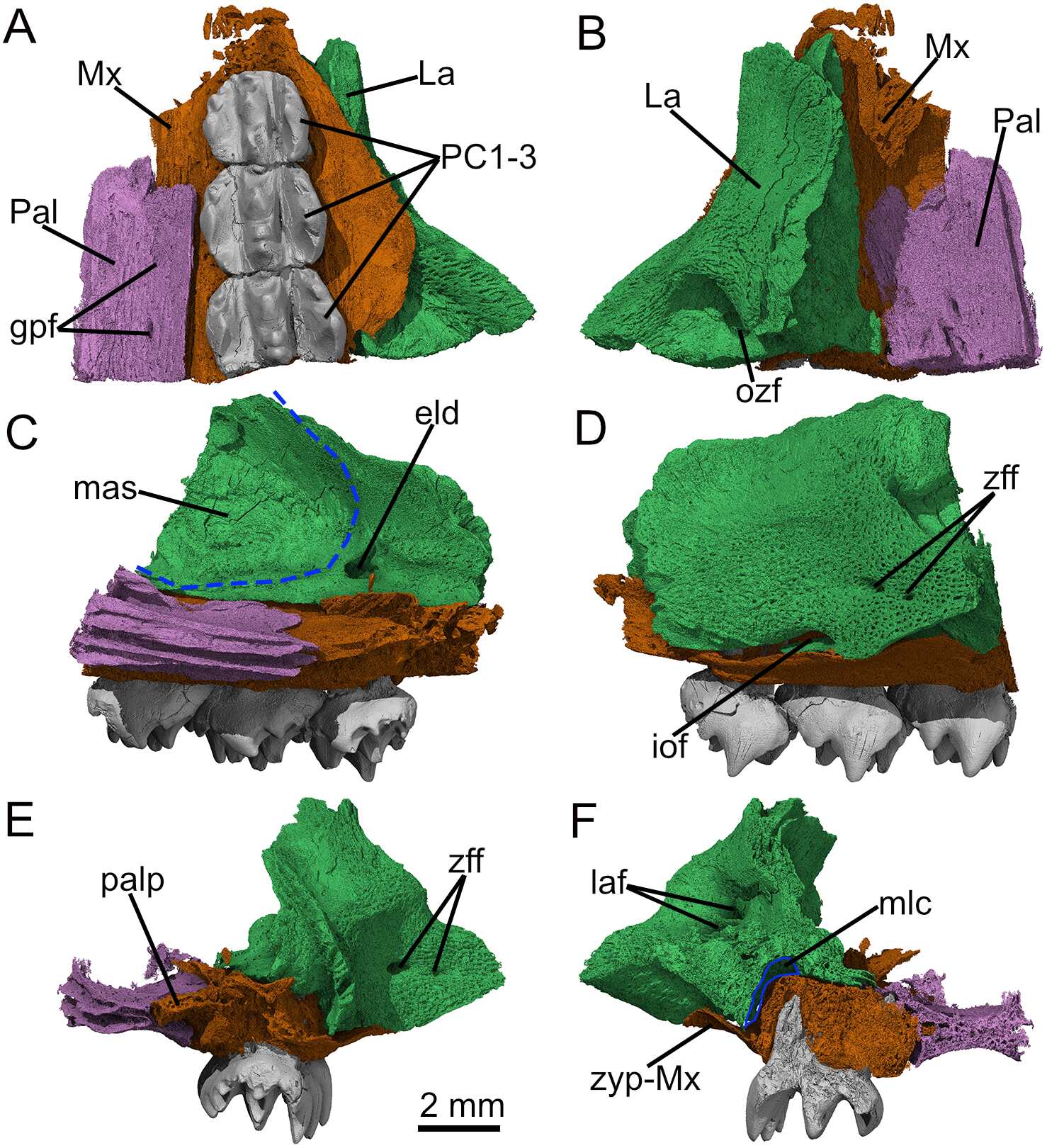

2025年4月3日,《古脊椎动物学报》在线发表了新疆五彩湾地区上侏罗统小袁氏兽(Yuanotherium minor)再研究文章,文章对其保存的骨骼形态、牙齿磨蚀方式和神经通路进行了更详细的描述和重建,讨论了上颊齿齿尖的同源性,并根据其独特的上颌骨特征,提出了关于三列齿兽类上颌-腭部结构演化假说,给出了过渡阶段的形态证据。该标本最初由胡耀明等(2009)首次报道,属名是为了纪念著名地质学家、古生物...

中国科学院空天院研究团队在SAR图像多模态智能解译方面取得新进展(图)

智能 语言 遥感

2025/4/20

2025年4月2日,中国科学院空天信息创新研究院(空天院)王超研究团队在合成孔径雷达(SAR)遥感视觉语言模型领域取得新进展,实现了高分辨率SAR图像的精准视觉定位。

中国科学院海洋研究所海洋所在白令海风生近惯性内波深层传播观测研究方面取得新进展(图)

观测 气候 地球化学

2025/4/12

2025年4月2日,中国科学院海洋研究所于非研究团队在白令海风生近惯性内波深层传播观测和机制研究方面取得新进展,研究成果发表在国际学术期刊Geophysical Research Letters。

中国科学院广州分院喀斯特岩石出露对土壤多功能性的影响机制取得进展(图)

岩石 土壤 大气

2025/4/13

岩石出露现象在山地生态系统中十分普遍,并以多种方式对生态系统功能产生影响。例如,出露岩石通过“漏斗效应”捕获植物凋落物、雨水以及来自大气沉降的养分和有机物,促进土壤形成和养分积累。并且,岩体风化过程释放矿质元素,进一步影响土壤肥力和生态过程。然而,既往研究往往忽视岩石本身的作用,或仅关注生态系统中裸岩率的影响,对出露岩石大小和距离如何影响周围土壤功能仍知之甚少。

中国科学院海洋研究所海洋所研究发现古俯冲改造地幔残存于现今洋中脊地幔新证据(图)

循环 沉积 岩石

2025/4/12

2025年4月1日,国际地学期刊Earth and Planetary Science Letters(Nature Index)刊发了中国科学院海洋研究所曾志刚研究员课题组陈祖兴副研究员与合作者关于古俯冲流体改造地幔组分在塑造现今洋中脊玄武岩地幔不均一性方面的最新研究成果,为理解全球洋中脊玄武岩中“幽灵岛弧信号”的形成机制提供了全新视角。

中国科学院大气物理研究所何林强等-CEE: 古地理变化主导新生代北半球春雨演变(图)

何林强 古地理 水资源

2025/4/19

春季作为万物复苏的时节,雨水的多寡直接影响当地水资源和物候特征。在全球范围内,现代春季持续性降雨(简称“春雨”)主要发生于东亚地区,表现为降水强度大(气候态春季降水超600毫米)、占年总降水比例高(局地达35%—40%)。东亚春雨主要影响我国的华南地区,与华南前汛期在发生时间上接近,其年际尺度上的变化也显著影响到东亚夏季风的爆发。已有的研究表明,春雨的形成与海陆热力差异以及青藏高原地形有关。然而,...

中国科学院海洋所定量重建晚上新世以来长江流域硅酸盐风化历史(图)

硅酸盐 演化 沉积

2025/4/12

2025年3月31日,国际地学刊物Global and Planetary Change《全球和行星变化》在线发表了中国科学院海洋研究所万世明研究团队在新生代大陆风化演化方面的最新研究成果。研究团队和英国伦敦大学学院等开展合作,基于中国大陆架科学钻探在南黄海获取的CSDP-1岩芯沉积物的研究,首次定量重建了晚上新世以来长江流域硅酸盐风化通量的演化历史,提出大河流域盆地尺度“地质空调”和“隆升风化”...

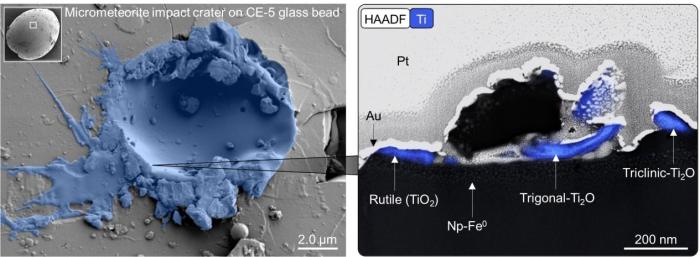

3月28日中国科学院地球化学研究所通过对嫦娥五号月壤颗粒开展研究,在月壤玻璃珠表面微陨石撞击坑中发现一系列含钛的蒸发沉积颗粒,这是此前未被识别的太空风化产物。

中国科学院生态环境研究中心栾富波课题组在地下水中砷铀同步去除方面取得进展(图)

栾富波 生态环境 地球化学

2025/4/17

中国科学院生态环境研究中心栾富波课题组在地下水中砷铀同步去除方面取得进展,提出了TiO2–U(VI)–As(V)三元表面络合新机制,成功实现了地下水中砷和铀的高效同步去除。相关研究成果“Ternary surface complexation promotes simultaneous removal of arsenic and uranium by TiO2”为题发表于PNAS(2025,12...

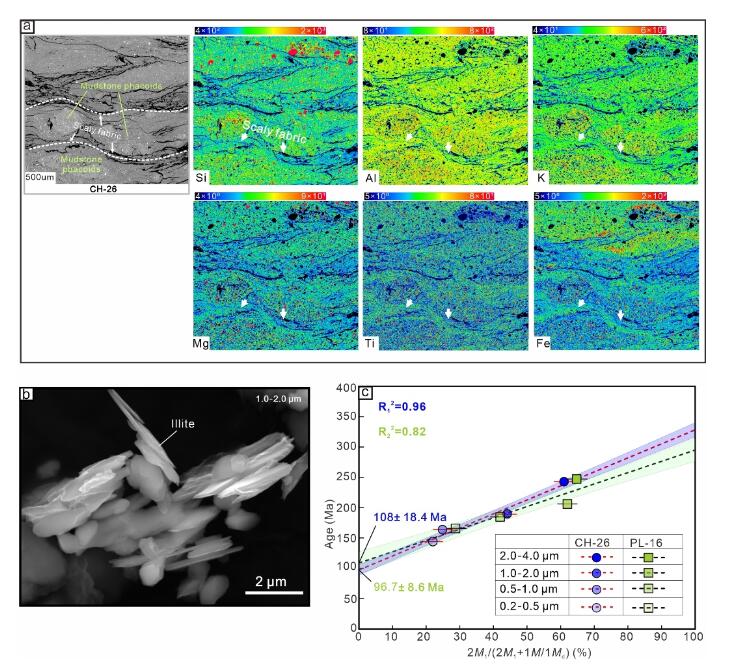

晚中生代时期,古太平洋板片向东亚大陆边缘俯冲,在日本西南部、琉球群岛和巴拉望都留下了明确的俯冲-增生杂岩的地质证据,但台湾的构造基底是否保留中生代增生杂岩记录长期存在争议(图1),影响对东亚大陆边缘俯冲沟-弧体系和古太平洋板片俯冲过程的理解和重建。恒春半岛垦丁混杂岩作为台湾地区的两条重要混杂岩带之一,其形成过程的多解性指示其可能代表经历多阶段演化的多成因混杂岩(polygenic mélange)...