搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 自然环境保护学”相关记录111条 . 查询时间(2.525 秒)

中国科学院西双版纳热带植物园面向勐仑中学雨林恢复社团组织活动(图)

勐仑中学 雨林恢复 热带雨林

2024/5/11

社区共管与生态价值实现为保护地社区关系协同发展提供新路径(图)

社区共管 生态价值 保护地 Ecological Indicators Integrative Conservation

2024/5/11

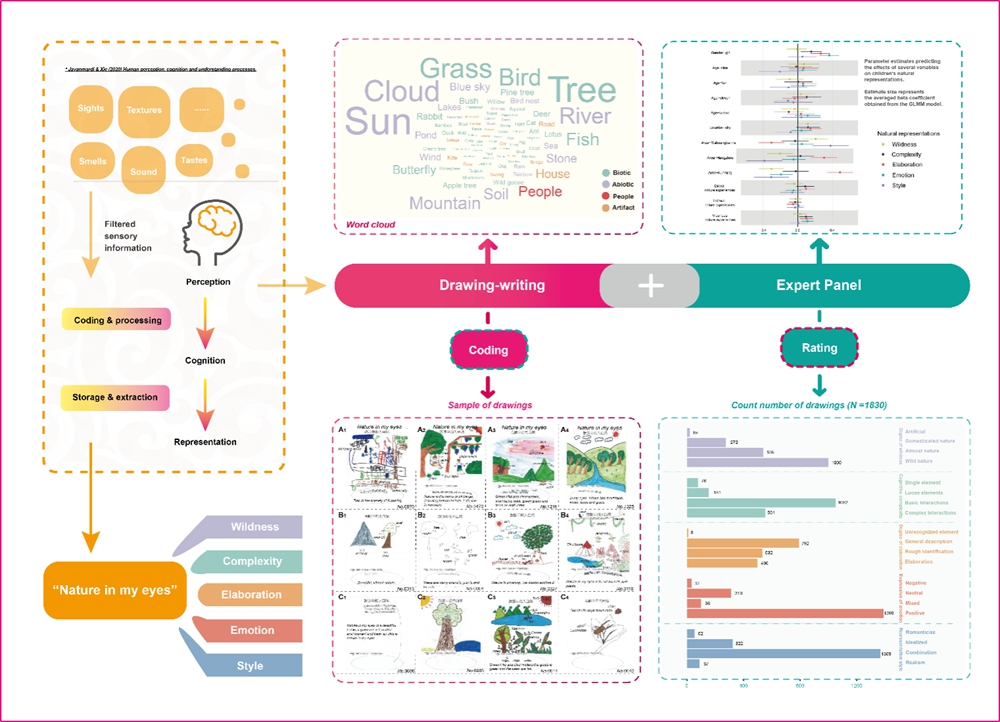

中国科学院西双版纳热带植物园绘画揭示影响前青春期儿童自然表征的因素(图)

环境态度 行为 自然环境

2024/1/18

人们对自然环境的自然表征,即通过感官获取信息并留存在大脑对自然的认知印象,在塑造个人环境态度和行为方面起着至关重要的作用。然而理解人的自然表征,尤其是对言语叙述能力发展有限的儿童而言,面临着方法和技术上的挑战。中国科学院西双版纳热带植物园(以下简称“版纳植物园”)陈进研究员领导的环境教育团队,利用绘画+书写的方法,对来自杭州、昆明和西双版纳农村和城市学校的1830名9-12岁的儿童开展研究,探究前...

中国科学院西双版纳热带植物园揭示植被交错带是生物多样性保护的热点区域(图)

植被交错带 生物多样性 保护

2023/8/29

中国石油发布《2022年环境保护公报》

环境保护公报 中国石油 绿色低碳转型新 ESG管理

2023/6/12

2023年6月6日,中国石油发布《2022年环境保护公报》(简称《公报》),从新能源与新材料、推进生态环境保护高质量发展、全面布局绿色低碳转型新路径等五个方面,全方位展示了过去一年中国石油在环境保护领域的成就和发展。这是中国石油连续第24年对外发布公报。

南京大学与黄山风景区管理委员会签订战略合作协议(图)

南京大学 黄山风景区 战略合作

2024/5/6

2020年9月,北京市顺义区印发了《顺义区农业绿色发展先行先试支撑体系建设方案(2020-2022 年)》,方案明确建立农业绿色发展长期定位观测试验站,试验站建设依托中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所北京顺义农业环境综合试验基地,主要开展长期定位试验,监测数据收集、整理、分析,开展绿色低碳技术集成、示范推广等工作。

海南长臂猿保护成效初显 连续3年实现数量增长(图)

海南长臂猿 海南热带雨林国家公园 国家一级保护动物

2022/9/23

欧阳志云研究组牵头完成“黄河流域国家级自然保护区管理成效评估”

欧阳志云 黄河流域 自然保护区 管理成效

2023/1/11