搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 力学”相关记录1777条 . 查询时间(2.751 秒)

随着气候变暖,高温热浪日益频繁,对城市居民健康和城市环境构成了严峻挑战。当高温热浪发生时,城市和农村的气温都会上升,但二者升温幅度通常存在差异。当城市升温幅度高于农村时,城市热岛效应与热浪的叠加作用将显著加剧热暴露风险,因此深入理解城市热岛效应与热浪的相互作用对于制定高温应对与减灾策略至关重要。然而,目前学界对城市热岛效应在热浪期间是增强还是减弱尚存在争论。

中国科学院高效稳定柔性钙钛矿太阳能电池与扩展制备获进展(图)

柔性 钙钛矿 太阳能电池

2025/4/17

光伏技术是应对气候变化等的重要解决方案。其中,柔性钙钛矿太阳能电池具有高功质比、可低温/溶液加工、超薄轻柔等优势,在可穿戴/便携式设备移动电源、建筑光伏一体化等领域展现出应用前景。然而,钙钛矿在柔性衬底上的成膜结晶质量差、机械稳定性和运行稳定性亟需改良、大面积扩展制备可靠性有待提高,这些问题对柔性钙钛矿太阳能电池的商业化提出了挑战。

中国科学院大气物理研究所巨晓明等-CD: 气候模式显著高估印度洋偶极子强度的成因(图)

巨晓明 气候 耦合

2025/4/18

印度洋偶极子(Indian Ocean Dipole,IOD)是热带印度洋海表面温度年际变化的主模态。IOD事件正位相表现为赤道东南印度洋存在异常冷海温,而热带西印度洋为异常暖海温。IOD事件不仅能直接影响印度洋及其周边地区的环流和对流活动,还能通过遥相关过程调制全球大范围地区的天气和气候,是东亚和全球短期气候预测的重要可预报性来源。当IOD处于正相位时,澳大利亚与东南亚地区易发生干旱,而东非和印...

中国科学院科研人员研发出高各向异性导热石墨烯复合材料实现光电热协同控冰

复合材料 光电 固体物理

2025/4/17

中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所王振洋团队根据“3D打印结构设计-激光界面工程-跨尺度性能调控”设计思路,开发出具有高各向异性导热比、高光热/电热转换效率兼具良好疏水性和机械性能的石墨烯/聚合物复合材料双层结构。

中国科学院高温镁电池电解质研究获进展(图)

高温 电池 电解质

2025/4/12

高温电池是特种电池的重要分支。镁金属具备优异的化学稳定性、高熔点和不易生长枝晶等优势,因而镁金属电池被认为是开发耐高温特种电源的理想选择。由于高温条件下电解质的稳定性和界面反应面临较多挑战,因此设计耐高温电解质并在镁负极表面原位构筑导镁固体电解质界面,是推动高温镁金属电池实用化的关键。

中国科学院成都山地所在基于地貌学和沉积学特征的滑动动力过程重建取得新进展(图)

沉积 动力 过程

2025/4/16

滑坡运动过程中的异常流动性是其远距离运动的关键,也是滑坡运动学和动力学机理研究关注的热点。然而由于缺乏实时的观测数据,对滑坡的运动过程及运动机理的认识缺乏统一认识,而滑坡快速运动过程中所遗留的地貌学与沉积学特征,为我们研究其运动过程与机理提供了重要的地质证据。

残留层作为夜间稳定边界层与自由大气间的物质能量交换通道,其物理化学过程对边界层内气溶胶与活性气体的垂直再分配产生重要影响。然而,由于残留层在对流层中特殊的位置以及快速演变的性质,对其物理化学过程的原位探测和对近地面空气质量影响的定量评估一直是大气科学领域最具挑战性的研究课题之一。

中国科学院研究人员开发出电-热耦合催化新过程实现甲烷超干重整(图)

耦合 催化 过程

2025/4/12

海域气田开采的天然气中二氧化碳含量普遍较高,必须二氧化碳脱除处理才能进一步输送和使用。而二氧化碳分离过程增加了能源消耗,引起了天然气的夹带损失,增加了富碳天然气资源开采和使用成本。因此,亟需发展富碳天然气直接利用的新技术。

中国科学院大连化学物理研究所开发电-热耦合催化新过程实现甲烷超干重整(图)

耦合 催化 过程

2025/4/12

2025年4月8日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室纳米与界面催化研究中心(502组群)与计算和数据驱动催化研究组(511组)等合作,开发了电-热耦合催化新过程,实现甲烷超干重整直接制备合成气。

中国科学院上海分院宁波材料所在高效稳定柔性钙钛矿太阳能电池及其扩展制备方面取得进展(图)

柔性 太阳能 电池

2025/4/13

光伏技术是应对能源危机和气候变化、实现“双碳目标”的重要解决方案,其中,柔性钙钛矿太阳能电池(F-PSCs)因其相比于传统的晶硅太阳能电池具有高功质比、可低温/溶液加工、超薄轻柔等突出优势,在可穿戴/便携式设备移动电源、建筑光伏一体化、航空航天等领域具有广泛的应用前景。然而,钙钛矿在柔性衬底上的成膜结晶质量差、机械稳定性和运行稳定性亟需改良、大面积扩展制备可靠性有待提高,这些问题对F-PSCs的真...

中国科学院上海光机所在中红外增透膜激光损伤性能研究中取得重要突破(图)

红外 膜激光 损伤 性能

2025/4/13

2025年4月5日,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光元件技术与工程部薄膜光学研发中心与湖南大学、上海理工大学研究人员合作,在中红外增透膜激光损伤性能研究方面取得新进展。研究团队通过优化制备工艺,在石英基底上研发出基于 HfO2/SiO2材料的6层中红外双面增透膜,其激光诱导损伤阈值(LIDT)达 91.91 J/cm²。相关成果以“The performance of lase...

中国科学院大连化学物理研究所实现单原子催化剂本征能级的实验测定与高通量筛选(图)

原子 催化剂 耦合

2025/4/12

2025年4月3日,中国科学院大连化学物理研究所催化与新材料研究中心(1500组群)张涛院士、杨冰副研究员团队联合中国科学技术大学路军岭教授、武晓君教授团队在单原子催化领域取得重要进展。

紫金山天文台揭示河外超轻类轴子暗物质耦合强度新上限(图)

耦合 探测 分析

2025/4/7

中国科学院紫金山天文台高能时域天文研究团组在类轴子暗物质探测领域取得进展。该团队基于“中国天眼”(500米口径球面射电望远镜,FAST)对活跃重复快速射电暴FRB 20220912A的长期偏振观测,通过分析其偏振特性变化,首次利用快速射电暴实现对河外超轻类轴子暗物质与光子耦合强度的限制。相关研究成果以《Detecting Extragalactic Axion-like Dark Matter w...

中国科学院成都分院重庆研究院在柔性传感器微纳力敏界面可控构筑方面取得系列进展(图)

柔性 传感器 界面

2025/4/16

受人体触觉皮肤的生物学构造启发,提出了一种梯度微共形隧穿界面的创新设计方案。该力敏界面利用梯度分布的微纳隧穿接触单元,在不同压力条件下实现高度可控的电学响应,突破了传统柔性压力传感器灵敏度与量程难以兼得的瓶颈,为高性能柔性电子器件的开发提供了全新的结构设计思路。该研究以“Skin-inspired graded Micro-Conformal tunneling interface for pie...

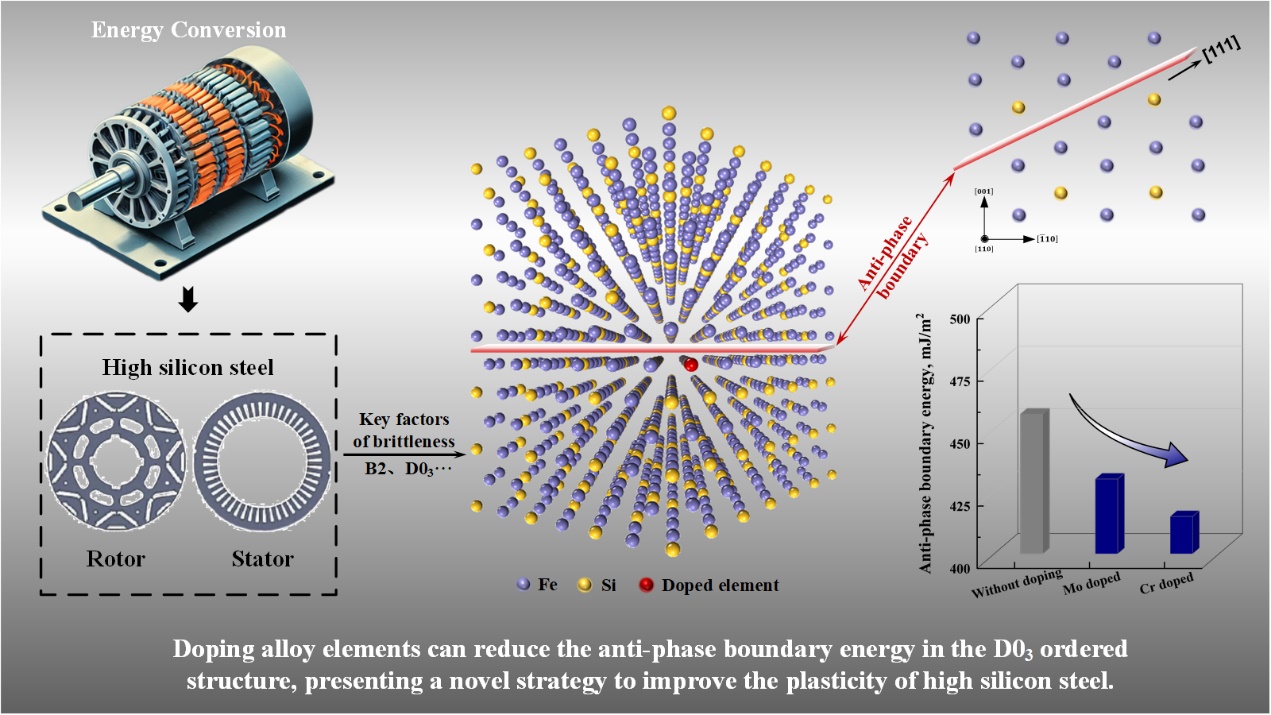

中国科学院力学所在高硅钢掺杂调控反相畴界提升塑性方面取得进展(图)

元素 非线性力学

2025/4/17

高硅钢(硅含量6.5wt%以上)因优异的软磁性能(高磁导率、低铁损),在变压器、电机等电力设备制造领域应用广泛。然而,硅含量越高,材料脆性越大,室温条件下几乎无法加工成型。其内部D0₃有序结构中的反相畴界(APB)是导致材料脆性的重要因素之一。因此降低反相畴界能量成为提升塑性的关键。2025年3月31日,超常环境非线性力学全国重点实验室彭庆研究员和东北大学唐帅教授研究团队通过第一性原理...