搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 地磁学”相关记录49条 . 查询时间(1.371 秒)

中国科学院研究揭示埃迪卡拉纪近于崩塌的地磁场或驱动大气增氧和动物辐射

地磁 大气 动物 辐射

2024/5/14

2024年5月13日,中国科学院青藏高原研究所研究员黄文涛带领的碰撞隆升及影响团队,联合美国罗切斯特大学、美国弗吉尼亚理工大学、南京大学等的科研人员,在缓慢冷却的南非布什维尔德辉石岩和巴西辉长岩中分离出斜长石颗粒。这些斜长石颗粒的载磁矿物为岩浆冷却过程中高温出熔的针状单磁畴(钛)磁铁矿。它们的粒径小于200 nm,记录着原生剩磁,是进行古地磁场强度测试的理想材料。实验采用古强度测试最准确的Thel...

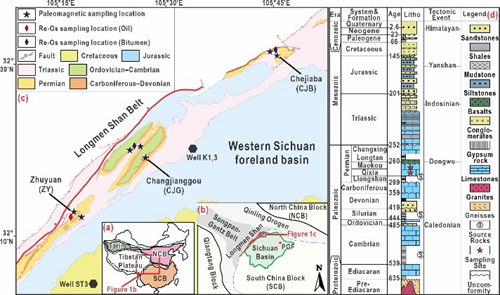

油气作为沉积盆地中最重要的资源型流体,其生成、运移成藏,甚至是油藏破坏往往都受控于区域构造活动,理解上述复杂地质过程对于丰富油气演化理论以及提高油气勘探效率都具有非常重要的价值,可靠约束油气活动的时间是理解上述地质过程的关键线索。然而,可靠的时间约束常常需要完善的盆地地层、构造资料以及可靠的地温参数,一直以来都是油气地质界公认的难题。

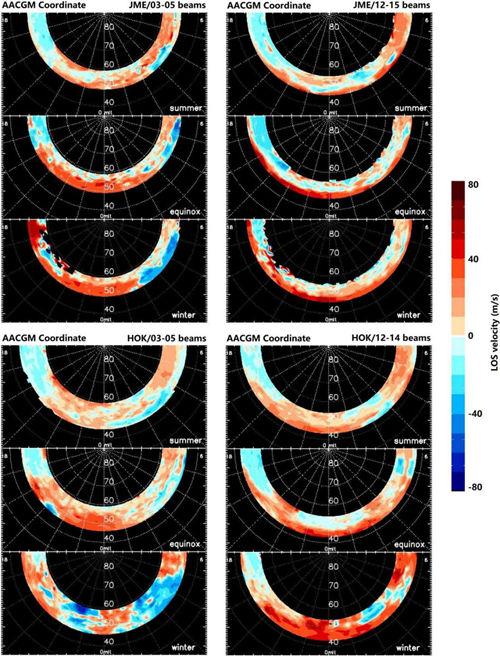

航天器轨道的精确计算在航天器测控、空间交会对接、空间目标碰撞预警等任务中具有重要作用。为了准确计算航天器在轨运行轨道,需要精确掌握航天器在轨运行中受到的摄动力,这些摄动力包括地球非球形引力、大气阻力、太阳光压、潮汐力等。针对这些摄动因素,研究者对其中绝大多数因素已经构建了精确度相当高的物理或经验模型,如重力场模型、潮汐模型等。但受到热层大气密度变化的不确定性影响,大气阻力模型的误差仍然比较高,成为...

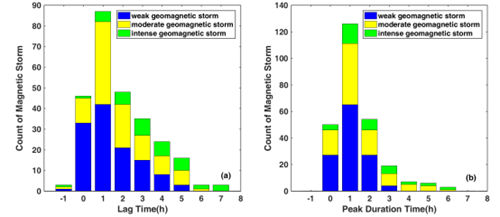

太阳并不像我们肉眼看起来的那么平静,太阳上突然的爆发性活动会在日地空间引发一系列强烈扰动。这种爆发性的太阳活动被称为太阳风暴。当太阳风暴袭击地球,剧烈扰动的地球磁场会在地球表面产生感应电势,进而在地面长距离导体设备中产生地磁感应电流(Geomagnetically induced currents, 简称GIC)。

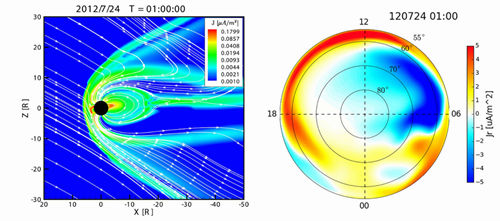

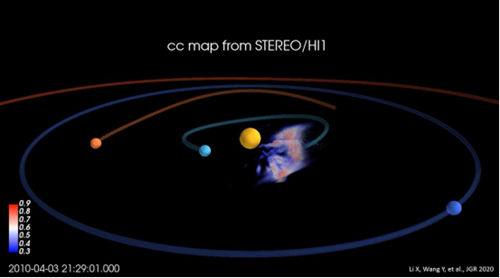

日冕物质抛射(CME)是灾害性空间天气的主要驱动源,如何针对特定的CME事件, 了解其在日冕和行星际空间的传播特性及演化过程,预测近地空间太阳风状态的变化,是空间天气研究领域的重要内容,同时受到国内外学者的广泛关注,近年来,在CME传播特性的观测和数值模拟研究中取得了大量进展。

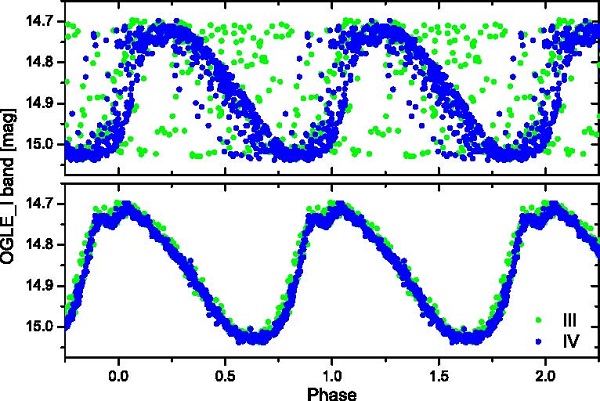

云南天文台发现一颗由类太阳磁场活动导致周期变化的天琴RR型变星(图)

类太阳磁场活动 周期变化 天琴RR型变星

2023/1/12

云南天文台发现磁内爆可以作为太阳感应暗条爆发之间的一种物理联系

磁内爆 太阳感应暗条爆发 物理联系

2023/1/12

国家空间科学中心空间中心等在磁场重联点波动研究中取得进展(图)

磁场重联;点波动;研究

2021/10/22

磁场重联(Magnetic Reconnection)将磁场的能量转化成等离子体能量,造成空间中众多爆发性现象,如太阳上的日冕物质抛射(CME)和地球磁层中的磁暴和亚暴等;等离子体环境中的各种波动在磁场重联中的作用是重联研究的核心问题之一。中国科学院院士、中科院国家空间科学中心空间天气学国家重点实验室研究员王赤团队的副研究员李文亚、唐斌斌,与瑞典空间物理研究所副教授Yuri V. Khotyain...

2019年5月31日上午,美国休斯顿大学担任博士后研究员徐铮伟应李振春教授和韩同城教授的邀请,为中国石油大学(华东) 地球科学与技术学院师生作题为《重磁电联合反演与偏移》的学术报告。

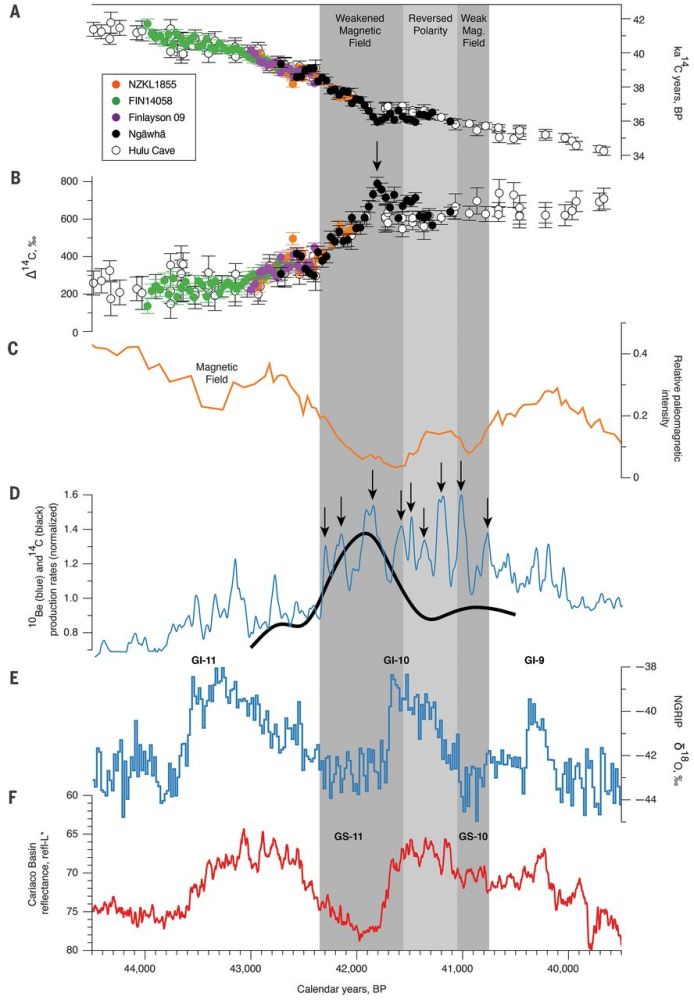

Science:四万两千年前的全球环境危机(图)

Science 四万两千年前 全球环境危机

2021/4/9

地磁场是地球重要的基本物理场之一,它源自地球外核流体运动,携带了地球内部的重要信息。地磁场阻挡了大量宇宙射线和太阳风高能粒子的侵袭,保护着地球上的生命。地磁漂移是指地球磁场的长期变化中存在的某些“异常”变化,当虚地磁极(VGP)的纬度变化超过45°时,可认为发生了地磁漂移事件。大多数地磁漂移表现为地磁极的反向变化(Roberts, 2008),并伴随地磁场强度的减弱,随后地磁极逐渐回到漂移前的方向...

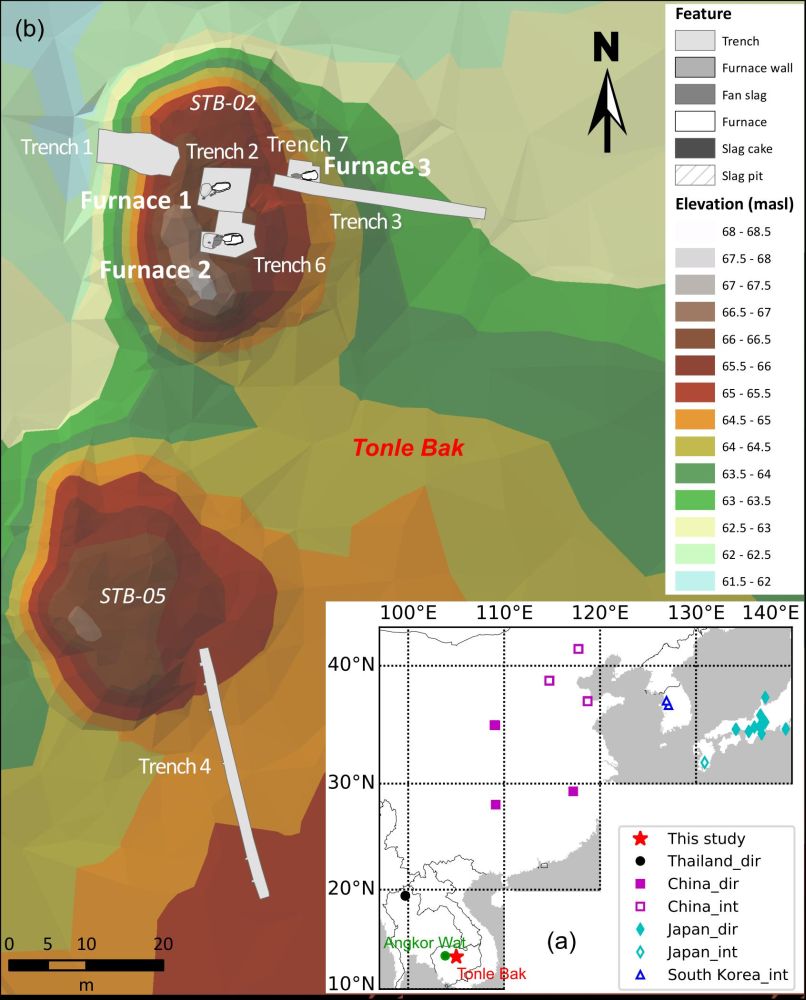

地磁场是地球的基本物理场之一,起源于地球液态外核,能够反映地球内部结构和运动状态,同时环绕在地球周围,保护着地球宜居环境。研究地磁场变化规律在认识地球深部动力机制、地表过程和环境、现代地磁场特征和变化趋势等方面具有重要意义。大量不同时空分布的高质量观测数据是全面认识地磁场区域和全球变化特征的必要条件。近现代的卫星观测数据满足这一要求,但覆盖时间短。考古磁学可以把地磁场观测记录回溯至近几千年甚至全新...

趋磁细菌复杂磁性机制与磁小体化石磁学识别(图)

趋磁细菌 复杂磁性机制 磁小体 古地磁

2021/1/15

趋磁细菌(magnetotactic bacteria)是生物控制矿化研究的典范,也是古地磁学研究的新生长点。它们能在细胞内合成有生物膜包被的、纳米尺寸、单磁畴磁铁矿晶体颗粒,也叫磁小体(magnetosome)。磁小体在细胞内多成链排列,作为趋磁细菌的“磁场感应器”,促使它们沿磁场方向定向游弋,这个过程也叫趋磁性。趋磁细菌死亡后,磁小体能被保存下来,成为化石磁小体(magnetofossil)。...