搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 环境毒理学”相关记录70条 . 查询时间(1.531 秒)

同济大学尹大强教授做客中国科学院水生生物研究所创新系列讲座(图)

同济大学 尹大强 环境内分泌 毒理

2024/5/7

中国科学院水生所研究发现十溴二苯乙烷暴露可能影响肝脏发育及再生过程(图)

肝脏发育 再生过程 环境毒理学

2023/11/23

新溴代阻燃剂十溴二苯乙烷(DBDPE)已在多种环境及生物介质中广泛检出。现有证据表明,DBDPE可能对野生动物及人类肝脏组织造成直接暴露风险。当前对DBDPE肝脏毒性的研究主要集中在对代谢功能的影响,而对肝脏早期发育及修复再生过程的影响及作用机制的认识存在较大空白。针对上述问题,中国科学院水生生物研究所环境毒理学学科组与鱼类生态与资源保护学科组合作,以肝脏特异标记的转基因斑马鱼Tg (fabp10...

香港理工大学李铭源教授做客中国科学院水生生物研究所创新系列讲座(图)

李铭源 环境检测 天然药物 环境毒理

2024/5/7

热烈祝贺生态环保领域多位专家荣获第三届全国创新争先奖(图)

生态环保 创新争先奖

2023/11/23

邻苯二甲酸酯(PAEs)作为一类典型塑化剂,根据其化学结构不同,被添加到不同的日常塑料制品以及个人护理品当中。普通人群可以皮肤吸收、呼吸以及饮食等途径暴露于多种PAEs。理解真实环境中的PAEs混合暴露对人群的健康效应,有助于准确评估化学品的健康风险。

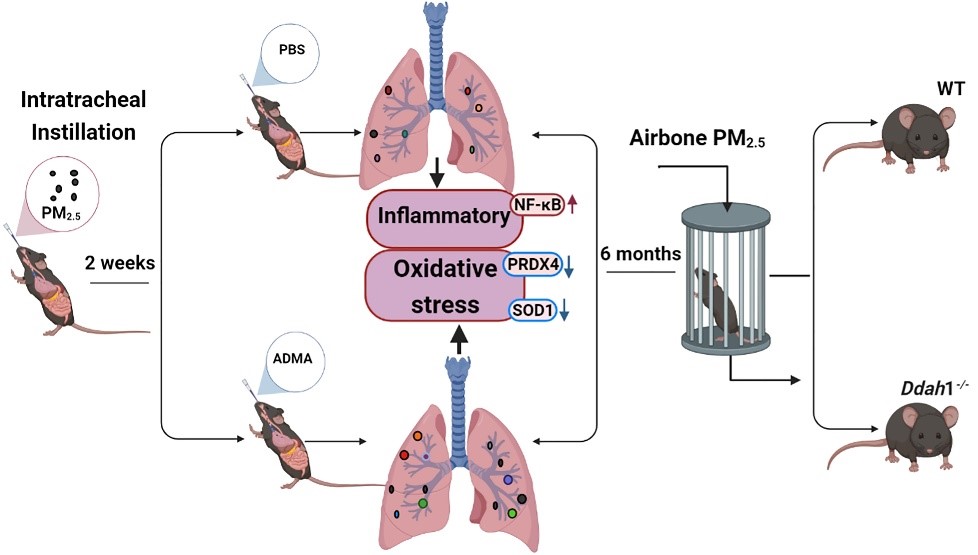

中国科学院大学生命科学学院在PM2.5的呼吸道毒性机制方面取得重要进展(图)

中国科学院 生命科学 PM2.5 呼吸道 毒性机制 毒理学 Particle and Fibre Toxicology

2023/3/19

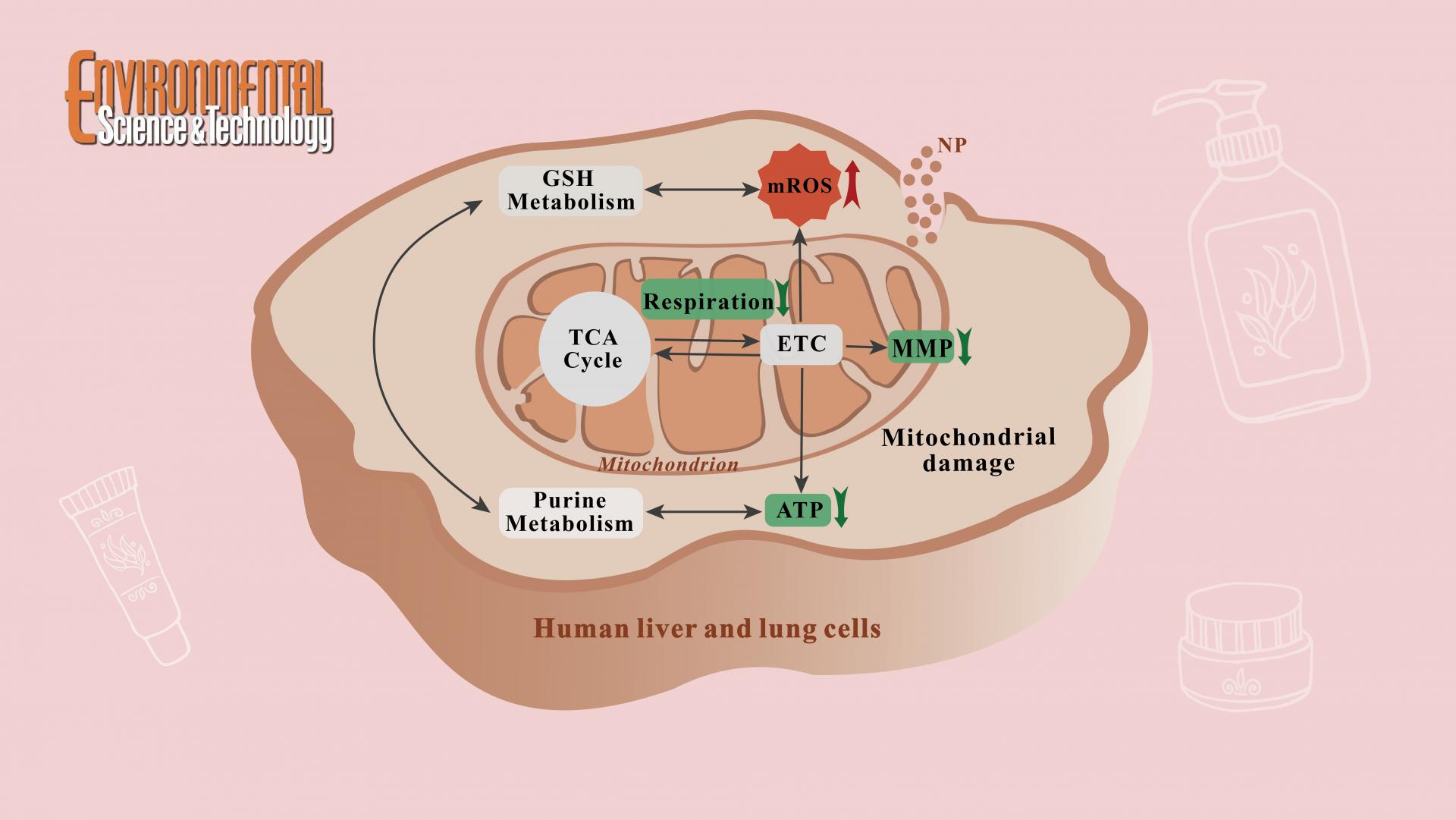

南方科技大学环境科学与工程学院郑春苗课题组研究发现纳米尺度的塑料会导致人体肝细胞和肺细胞损伤(图)

南方科技大学环境科学与工程学院 郑春苗课题组 纳米尺度 塑料 肝细胞 肺细胞 Environmental Science & Technology

2022/10/24