搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 区域环境学”相关记录18条 . 查询时间(1.531 秒)

中国科学院昆明动物研究所宿兵课题组发布高原万人表型研究并发现新的藏族人群高原适应表型(图)

宿兵 藏族 高原环境 遗传

2023/11/10

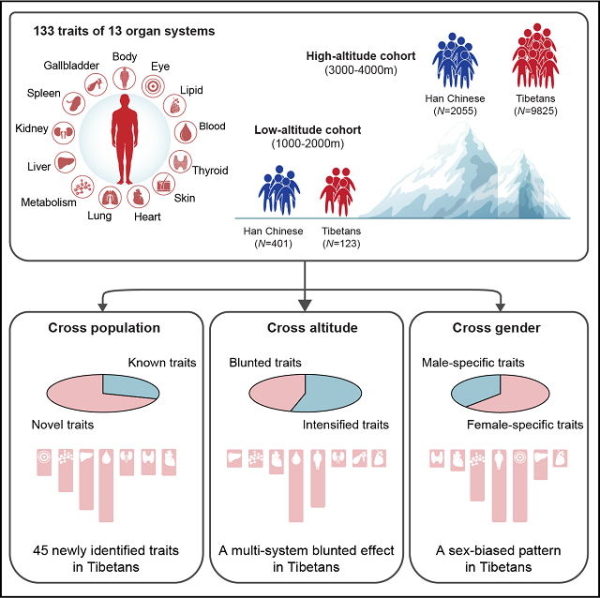

高原以低压缺氧和强紫外线辐射等极端环境威胁着人类健康。成功定居高原是现代人类进化史上最具代表性的环境适应范例。因此,世居高原人群成为了理解自然选择如何塑造人类表型适应的理想模型。其中,世代生活在我国青藏高原(平均海拔>4000 m)的藏族,作为最早进入高原的人群(>3万年前),被认为是全世界最适应高原的人群。不同于平原人群移居高原发生的生理习服(acclimatization),藏族人群在长期的自...

我国西北地区近20年植被覆盖变化研究取得进展

西北地区 植被覆盖 近20年

2022/9/13

推荐性国家标准《室内空气质量标准》(GB/T18883-2022)由国家卫生健康委员会提出并归口,经国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准,于2022年7月11日发布,于2023年2月1日实施。

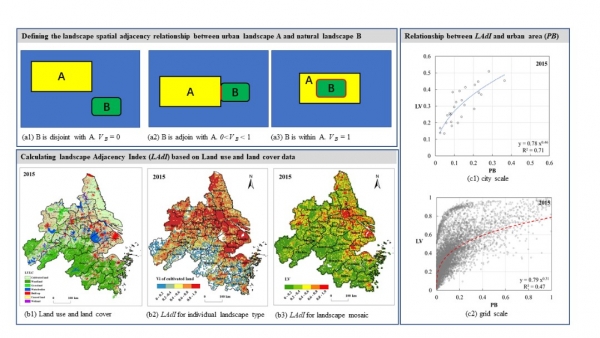

城市化已成为全球发展趋势。城市化作用下的城市空间扩张通过改变生态系统组成和结构对生物多样性和区域生态环境产生直接或间接的影响。景观指数能有效刻画城市扩张过程中的景观格局变化特征。在以往的研究中,人们较多关注城市扩张过程中景观面积变化,较少关注景观空间邻接关系变化,尤其是城市景观与自然景观之间的空间邻接关系变化可能给城市周边物种及其栖息地带来的潜在影响,如城市光污染和噪声污染对生物栖息地的干扰。中国...

2021年4月23日,由同济大学提议,东南大学、复旦大学、华东师范大学、南京大学、上海交通大学、同济大学、浙江大学、中国科学技术大学 (按拼音字母顺序)“华东八校”共同发起组建的“长三角可持续发展大学联盟”(简称“大学联盟”)成立。联盟将发挥长三角高校优质资源的优势,服务长三角高质量一体化可持续发展。成立仪式上,联盟发布《促进碳达峰碳中和高校行动倡议》。

山东大学科技期刊社四期刊获中国高校期刊奖励

山东大学科技期刊社 四期刊 中国高校 期刊奖励

2018/11/20

2018年11月5日,中国高校科技期刊研究会公布了2018年度全国高校“杰出·百佳·优秀科技期刊”评选结果。山东大学科技期刊社编辑出版的《山东大学学报(理学版)》被评为“中国高校百佳科技期刊”;《山东大学学报(医学版)》《山东大学学报(工学版)》《山东大学耳鼻喉眼学报》被评为“中国高校优秀科技期刊”。近年来,科技期刊社紧紧围绕学校“双一流”建设,以创建“名刊强社”为目标,认真谋划发展蓝图,实施“期...

由北京师范大学环境学院董世魁教授任第一主编、印度加尔各大学 Jayanta Bandyopadhyay教授、印度旁遮部大学Sanjay Chaturvedi教授任共同主编的《Environmental Sustainability from the Himalayas to the Oceans: Struggles and Innovations in China and India》(《从喜马...

中国工程院院士胡春宏、王超访问中国科学院水利部水土保持研究所(图)

中国工程院 院士 访问

2016/10/14

2016年10月9日,受水土保持研究所区域水土保持与环境研究室和国家重点实验室邀请,中国水利水电科学研究院副院长胡春宏院士与河海大学副校长王超院士访问水保所,并分别作了题为“黄河水沙调控理论与实践”、“农业农村面污染源控制技术及工程实践”的学术报告。报告会由水保所副所长冯浩研究员主持,来自水保所、水建学院、资环学院等单位的百余名科教人员与研究生参加了报告会。

近日,中国科学院地理科学与资源研究所匡文慧副研究员等著《城市地表热环境遥感分析与生态调控》由科学出版社出版。该书出版获得国家出版基金项目资助,并入选地球观测与导航技术丛书。Landscape and Urban Planning主编象伟宁教授和地理资源所刘纪远研究员为该书作序。全书共分七章,重点阐述了等级尺度城市地表结构与热环境调控新理念,研发了城市地表结构组分与辐射热通量遥感地面量测方法;分析了...

寒旱区科学大数据中心揭牌(图)

寒旱区科学大数据中心 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所

2014/6/11

2014年6月8日,寒旱区科学大数据中心在中国科学院寒区旱区环境与工程研究所揭牌。揭牌仪式由寒旱所党委书记、副所长吕世华主持。寒旱所所长马巍介绍了寒旱区科学大数据中心建设情况。马巍指出,从寒旱区科学自身的发展和演变来看,寒旱区科学研究已经步入综合集成研究阶段,是典型的数据密集型研究。寒旱区具有科学数据海量、多源、多尺度、异构和时空特征等特点,适合利用大数据相关理论方法来提高数据利用效益,为寒旱区科...

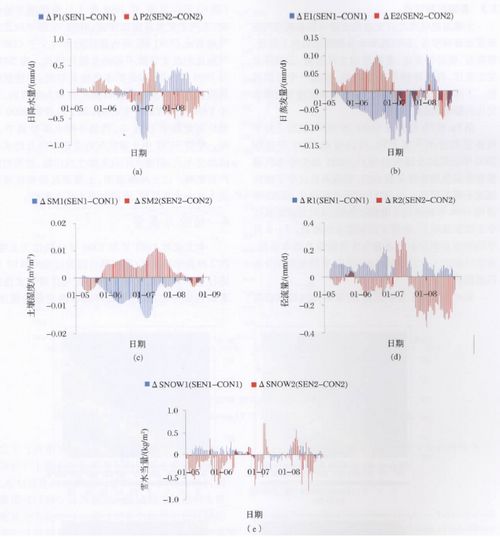

位于青藏高原东北部的黄河源区,一般是指介于95°-103.5°E,32°-36.5°N之间,唐乃亥以上区域,是黄河上游主要的水源涵养区,具有典型的高原大陆性气候特征。近年来,众多研究表明黄河源区受气候变化影响,冻土层及植被覆盖出现退化,地表长波辐射增加、土壤含水层下界扩大或消失,水资源锐减。土壤冻融过程在该区域水循环过程中起着重要作用。

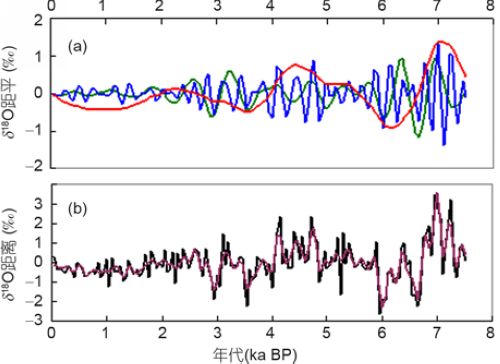

20世纪气候变暖受到广泛关注,但其变暖幅度和原因具有不确定性。判断目前气候变暖程度最直接的方法是把现在的气候同过去相比较,目前的变暖程度取决于历史时期的气候变化幅度。全新世作为文明出现和迅速发展阶段,其变化背景是判断目前人类活动对气候系统造成重大影响的重要依据,期间几次气候冷事件直接与古文明的出现、发展和消失,以及人口的迁移和社会的变迁休戚相关。位于青藏高原中部的普若岗日冰原平坦广阔,过去时期的气...

寒旱所防沙堤流场风洞实验模拟研究取得新成果(图)

中国科学院寒区 导阻兼顾的防护作用

2012/9/28

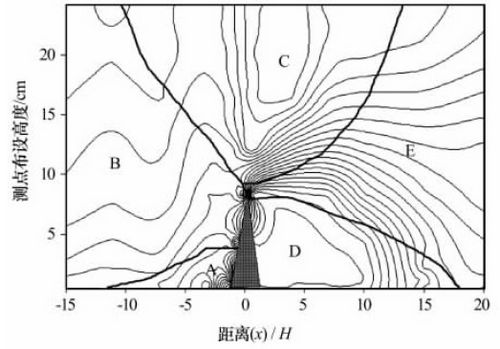

防沙工程的发展与流动性沙漠区的工农业发展、交通和民用建筑设施以及文化遗址保护等密不可分。防沙堤在风沙防护体系中发挥着重要的作用。阻沙措施是防护体系的重要组成部分,用于阻滞拦截过境风沙流。防沙堤多位于防护体系的阻沙带,具有阻挡为主、导阻兼顾的防护作用。研究表明,布设合理的防沙堤能局部改变风向并控制风沙活动,充分发挥输导功能。中国科学院寒区旱区环境与工程研究所科研人员对不同形状、不同倾角和不同高度防沙...

植被是陆地表面最突出的覆盖类型,描述区域尺度上植被变化及其与气候因子关系是全球变化研究的重要内容之一。植被作为环境的指示指标,它的变化能揭示环境的演化、变迁。植被覆盖稀疏是干旱与半干旱地区主要的环境特征,通过一定时间序列,对植被分布和变化进行定量监测,有助于清楚地认识气候变化过程。多时相遥感数据记录了植被状况的变化历程,因此,遥感为大面积监测植被状况的演化过程提供了技术可能,从而起到监测、预警作用...