搜索结果: 16-30 共查到“知识库 地球物理学”相关记录72条 . 查询时间(1.225 秒)

徐长仪等-JGR:地震对全球动力学参数长期变化的影响(图)

地震 全球动力学 参数 长期变化

2023/1/16

2022年9月5日四川泸定M6.8级地震震源破裂过程反演初步结果 Preliminary result for Rupture Process of Sep.5,2022,M6.8 Earthquake,Luding,China(图)

四川泸定 地震震源破裂过程 反演初步结果

2023/1/16

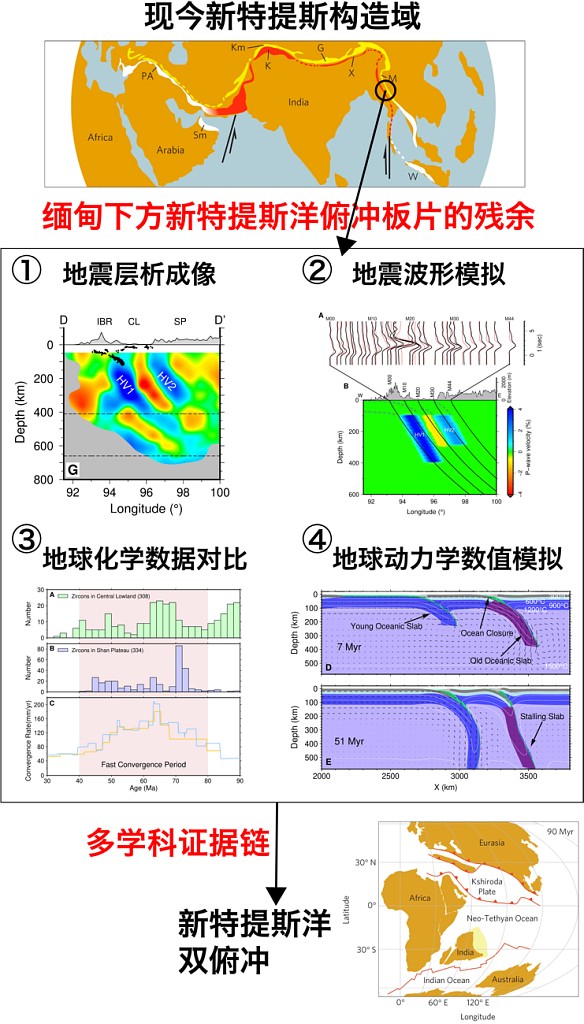

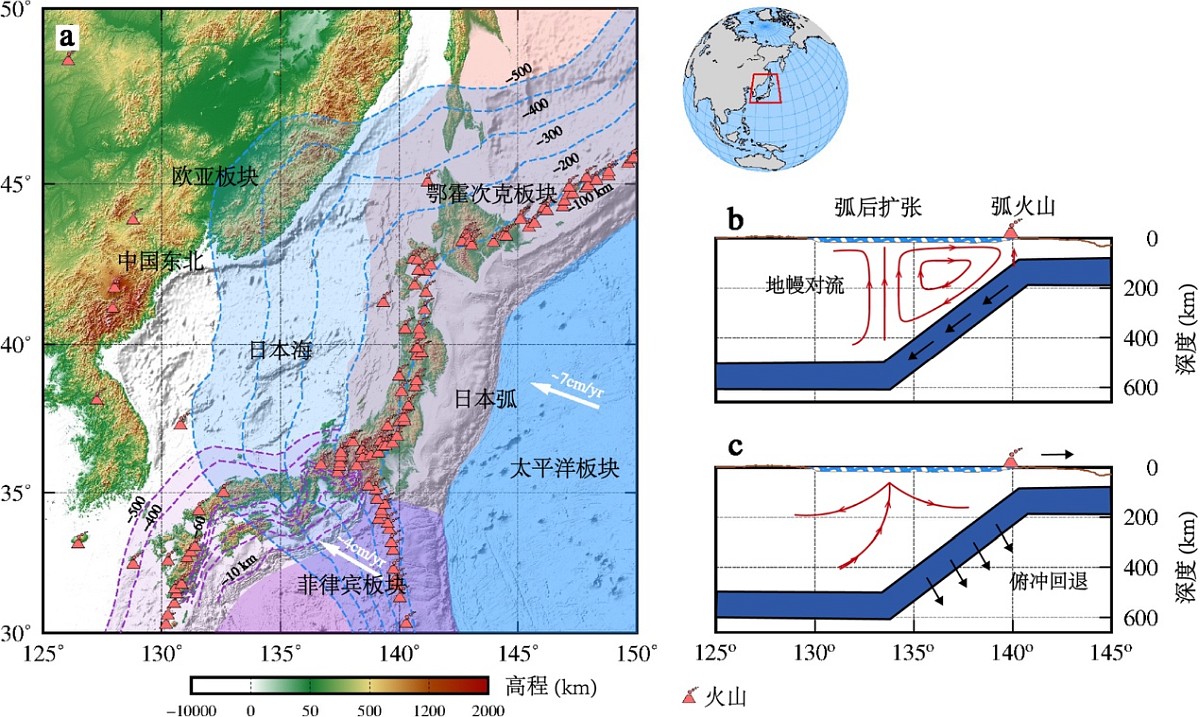

杨顺等-SA:新特提斯洋双俯冲模式的地震学直接证据

新特提斯洋 双俯冲模式 地震学 直接证据

2023/1/16

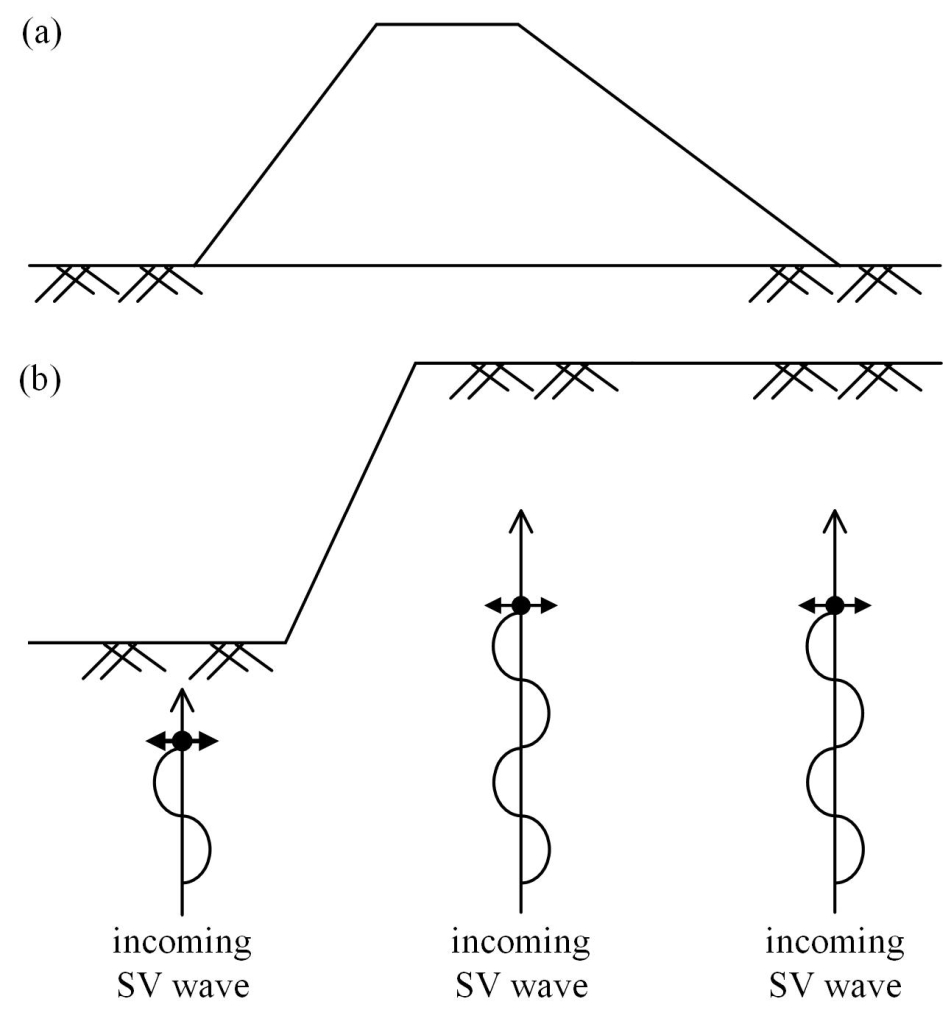

祁生文等-EG:试验证实单面边坡存在两种动力地震响应形式(图)

单面边坡 动力地震 响应形式

2023/1/16

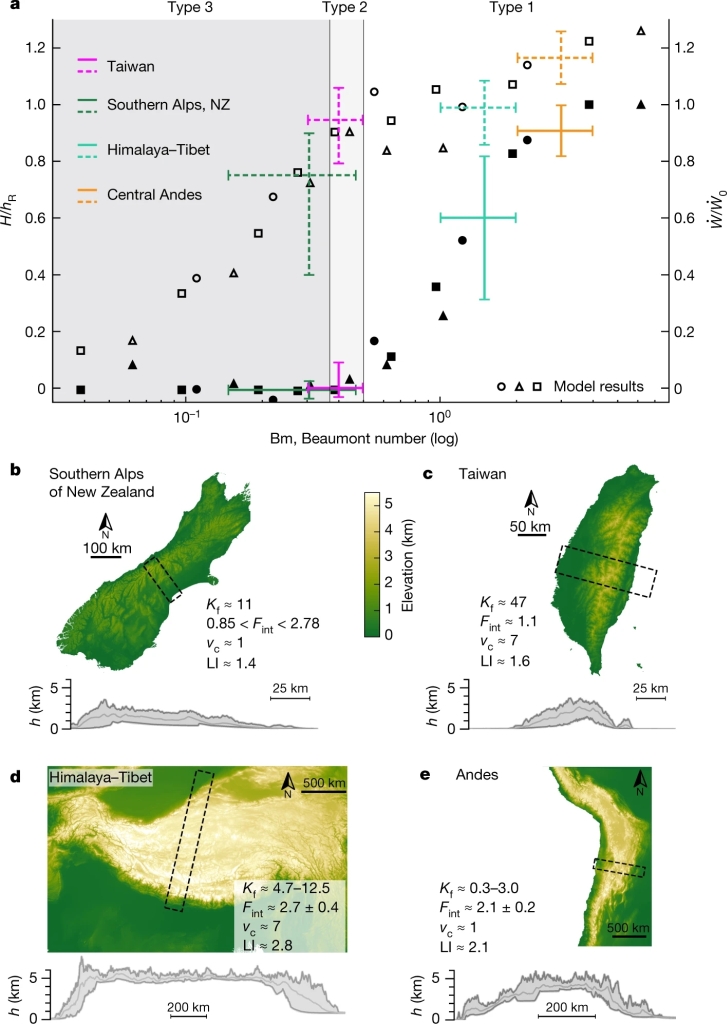

Nature:由流变性质和地表过程控制的造山带地形(图)

流变性质 地表过程控制 造山带地形

2023/1/14

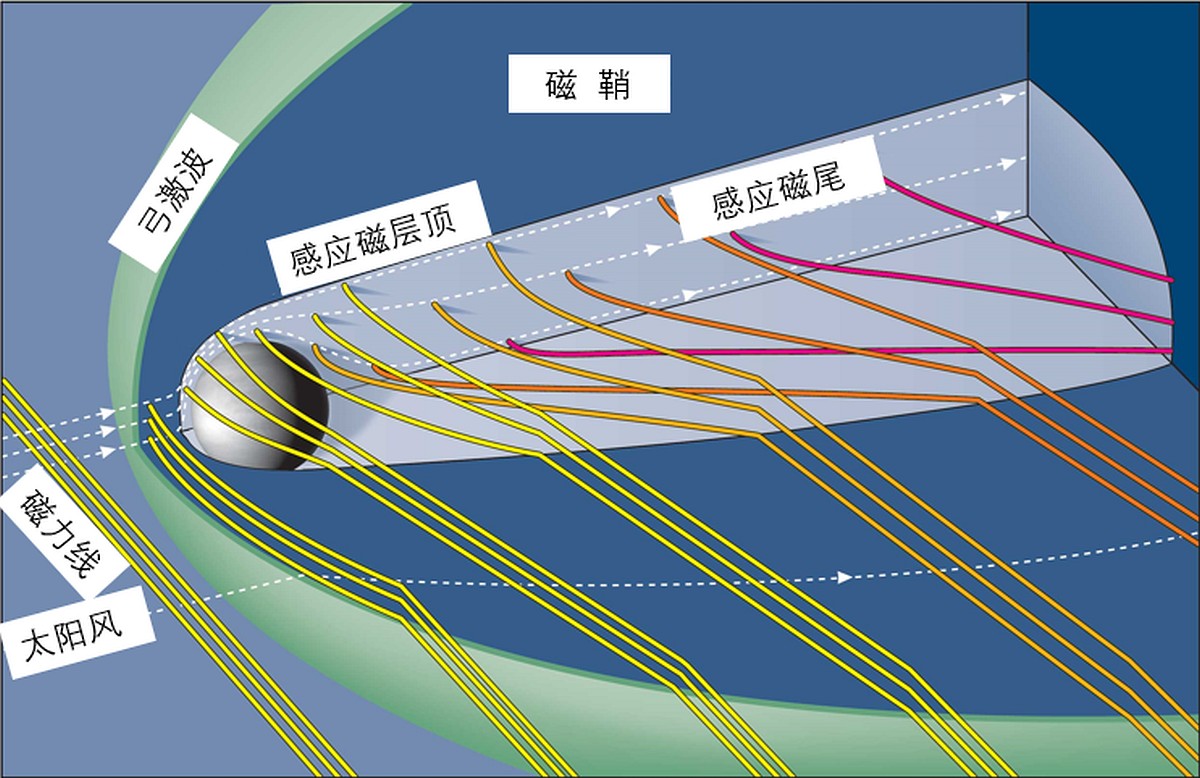

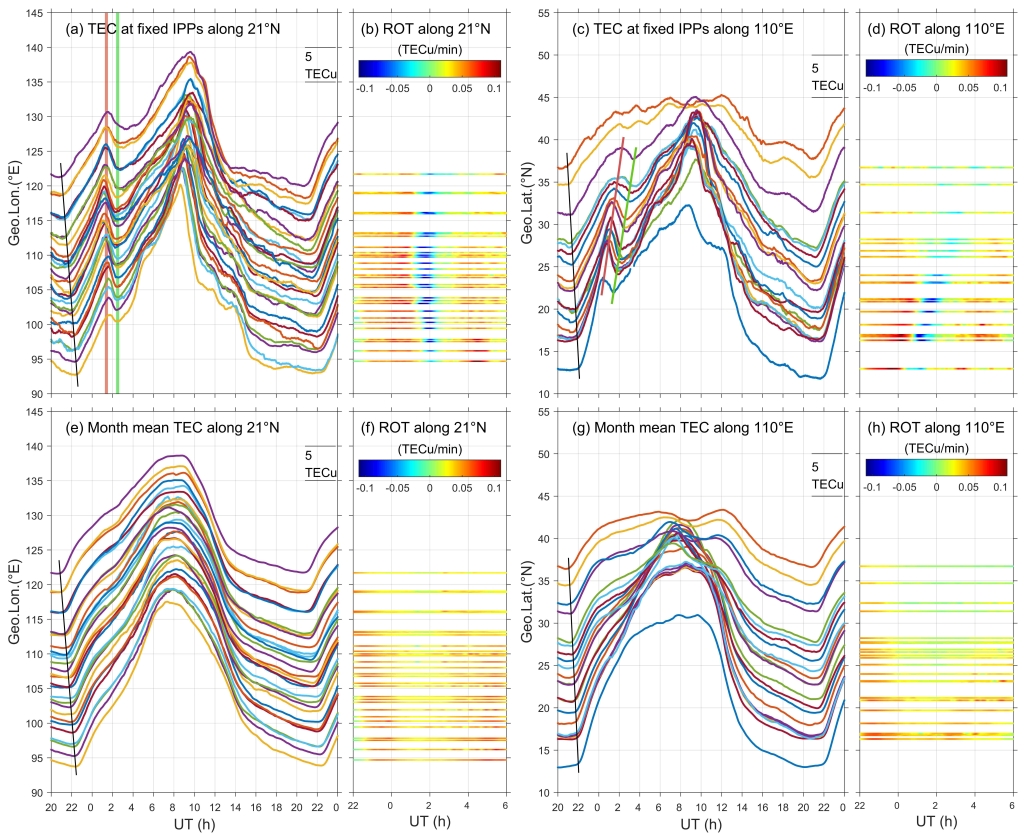

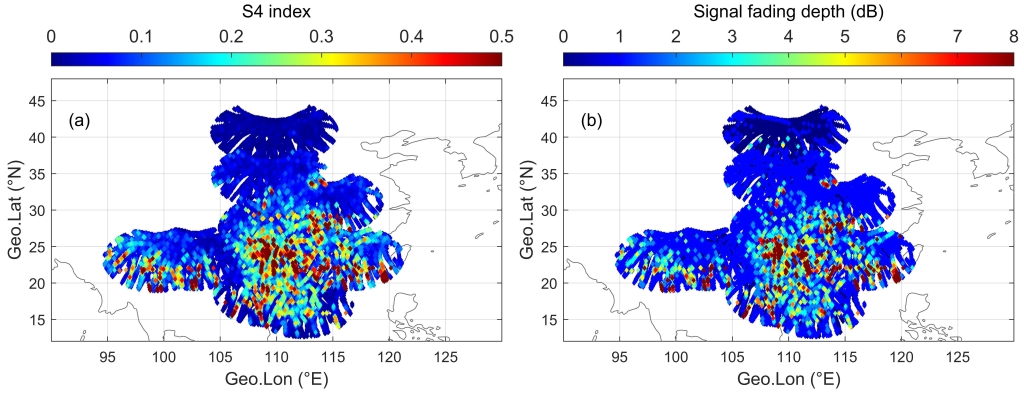

孙文杰等-JGR-SP:极向风驱动的等离子体耗空区(图)

极向风驱动 等离子体 耗空区

2023/1/16

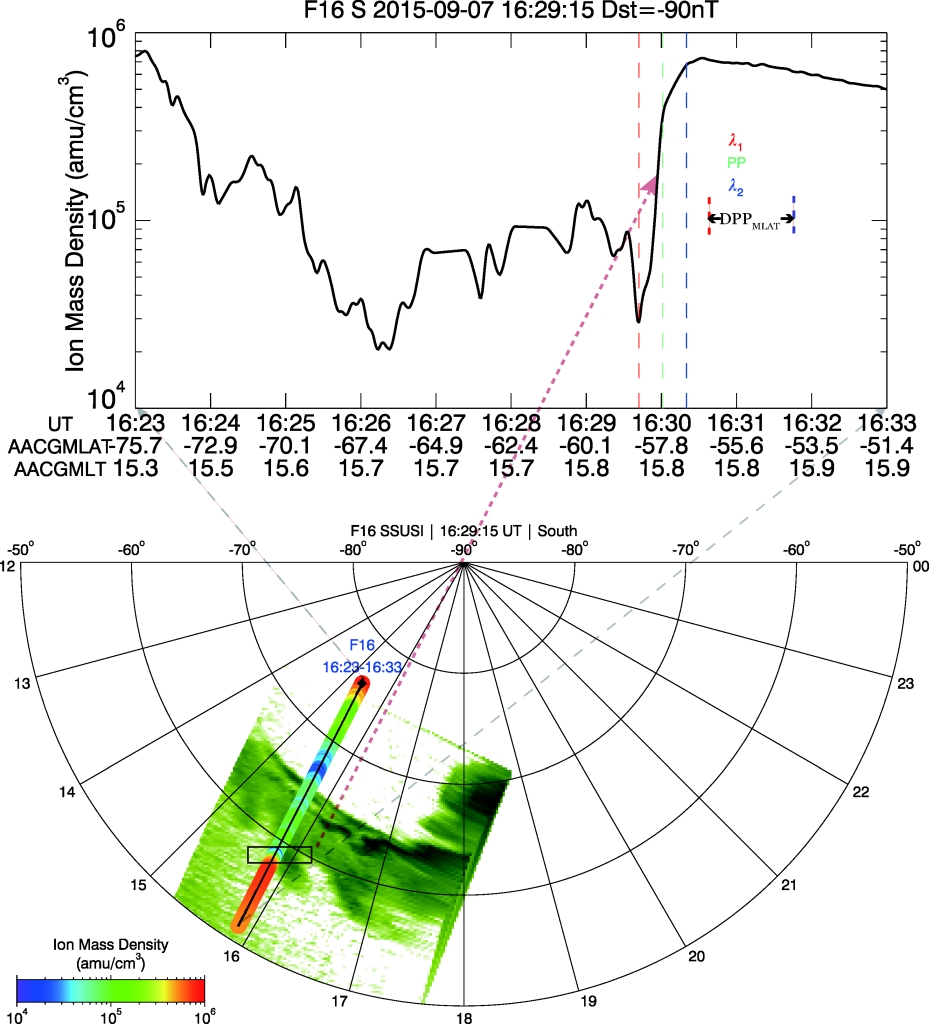

周一甲等-GRL:等离子体层顶形态特征影响锯齿极光(图)

等离子体层 顶形态特征 锯齿极光

2023/1/16

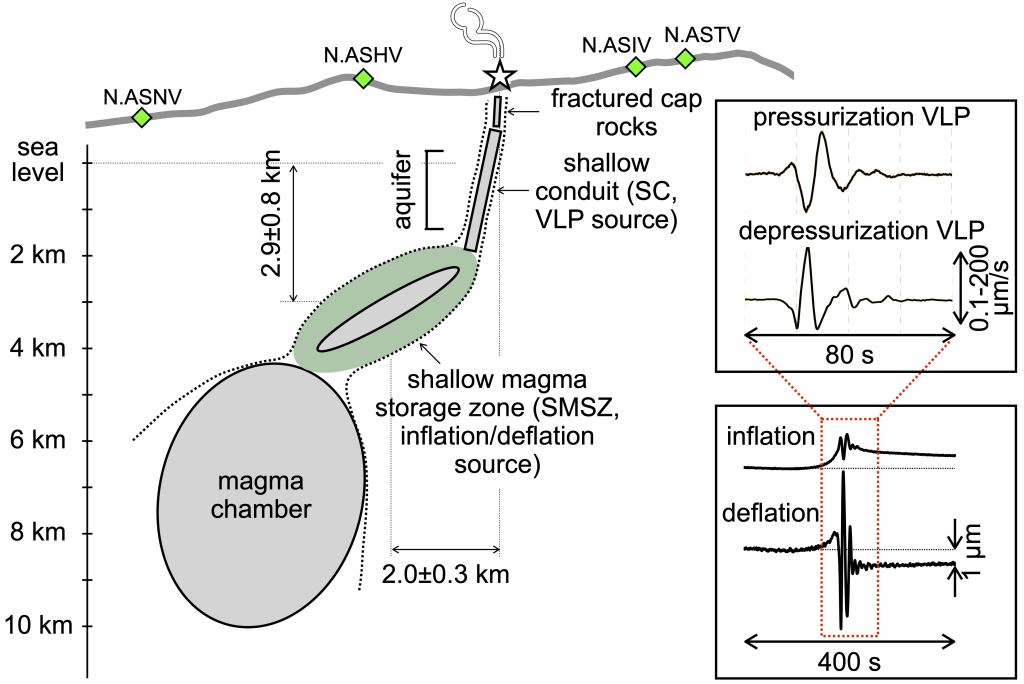

牛杰明等-JGR:基于远距离台站的重复火山地震信号研究(图)

远距离台站 重复 火山地震信号

2023/1/16

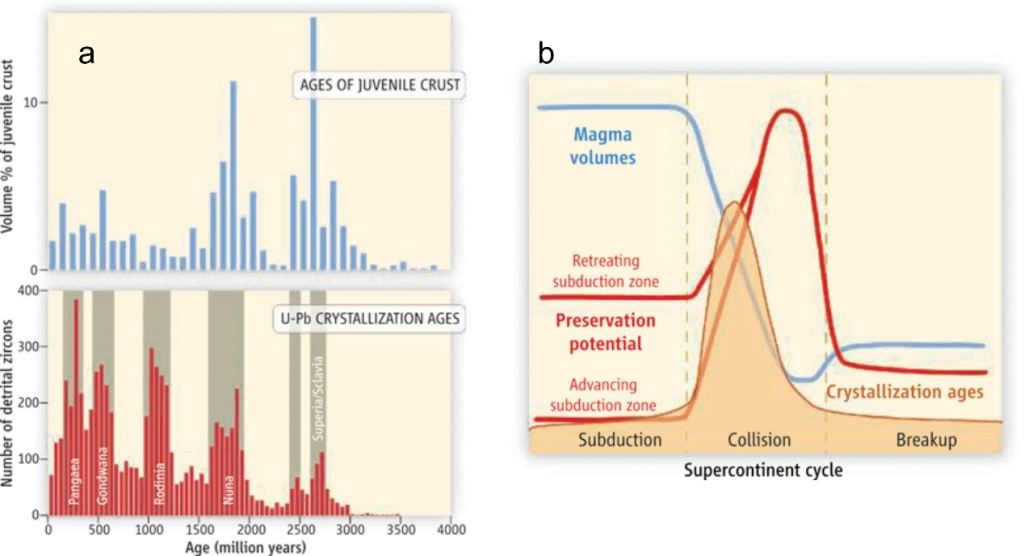

杨旭松等-GRL:地震学揭示大陆如何实现幕式生长(图)

地震学 大陆 幕式生长

2023/1/16

乐会军等-JGR-Planets:火星高层大气的南北不对称性(图)

火星高层大气 南北 不对称性

2023/1/16