搜索结果: 76-90 共查到“发育生物学”相关记录709条 . 查询时间(0.468 秒)

田烨研究员荣获第六届中源协和生命医学创新突破奖(图)

田烨研究员 创新突破奖 发育生物学 线粒体

2023/4/18

2023年4月2日,第六届中源协和生命医学奖颁奖典礼暨高峰论坛在北京举行。中国科学院遗传与发育生物学研究所田烨研究员获“中源协和生命医学创新突破奖”,奖励其在线粒体应激通过表观遗传调控衰老、跨组织线粒体信号交流调控衰老以及线粒体应激的跨代遗传效应等方面取得的原创性和引领性研究成果。

发育生物学研究中心现有研究组20个,研究队伍中包括“国家杰出青年科学基金”获得者9名,中科院“BR计划”入选者15名。发育生物学研究中心围绕“分子发育生物学国家重点实验室”的学科定位和布局,针对人口健康和动植物遗传改良的国家需求,面向“分子发育生物学”学科发展前沿和重大科学问题,通过分子发育生物学领域的原始创新和集成创新,在动植物早期发育、神经发育与器官发生、脂代谢与发育、囊泡运输与发育、干细胞发...

m6A是目前已知的真核细胞mRNA上最为常见的一类化学修饰,它的建立、读取和擦除分别受到相应甲基化酶(writer)、结合蛋白(reader)以及去甲基化酶(eraser)的动态可逆调控。研究表明,m6A能够通过调节mRNA的剪接、出核、稳定性以及翻译等生命周期活动,参与调控机体的诸多生理或病理进程,包括胚胎发育、肿瘤以及神经退行性疾病的发生等。然而,在生理性衰老过程中,m6A对于器官稳态维持的调...

为进一步加强所级中心建设,2023年3月29日至4月1日,中国科学院遗传与发育生物学研究所与海南种子创新研究院联合组织召开了公共技术平台建设与合作共享交流研讨会,科技部平台中心和国家网络平台、院条财局以及北京生命科学区域中心和各相关研究机构所级中心、支撑平台等40余位领导、专家围绕前沿创新技术、平台运行管理机制和技术平台合作共享等进行了深入研讨。遗传发育所所长杨维才、党委书记兼副所长邢雪荣出席会议...

中南大学生命科学学院郑伟副教授(图)

郑伟副教授 生命科学学院 胚胎发育

2023/3/28

中南大学生命科学学院袁玲教授(图)

袁玲教授 自闭症谱系障碍 发育生物学 中南大学生命科学学院

2023/3/28

成都生物所在广义苦参属的系统发育及生物地理学研究中取得新进展(图)

系统发育 生物地理学 广义苦参

2023/8/9

豆科 (Fabaceae) 蝶形花亚科 (Papilionoideae) 的苦参属 (Sophora L.),在全世界约有65种,主要分布于热带和温带地区。该属植物兼具生态、观赏、研究和药用价值,一直受到人类的高度关注。截至目前,苦参属植物的系统位置、种内种间关系、属的单系性以及地理分布格局成因等诸多科学问题仍未解决。因此,中国科学院成都生物研究所植物多样性研究团队对世界范围内的苦参属植物进行广泛...

李晓江教授团队在自闭症猴模型研究方面取得新突破(图)

李晓江教授 自闭症 孤独症

2024/3/26

自闭症,又称孤独症,是一种由脑部发育障碍所导致的疾病,我国儿童自闭症的患病率约为1%,目前尚无有效根治方法,严重影响患者的日常生活与社交能力。其中CHD8基因的突变与自闭症谱系障碍密切相关。CHD8 (chromodomain helicase DNA binding protein 8)基因编码一种ATP依赖性染色质重塑因子,其功能为调节基因转录。目前报道的携带CHD8基因突变的病人都是杂合突变...

东北地理所在解码东北水稻育种史助力水稻精准设计育种取得新进展(图)

解码东北稻 水稻育种 发育生物学

2023/7/11

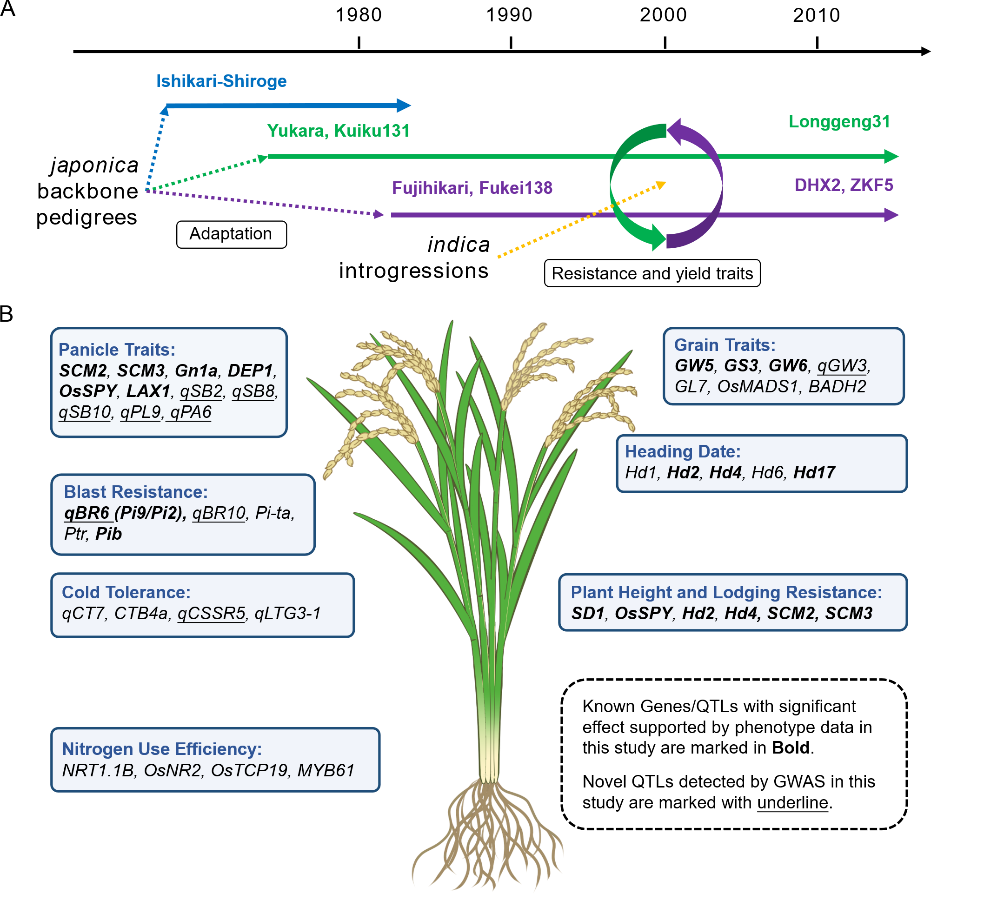

东北稻区是我国最重要的优质稻米产区,黑龙江省是我国最大的水稻种植区和商品粮区。东北地区水稻在抽穗期、耐冷性、抗病性、食味品质、抗倒伏性等关键性状的选择和改良,使其能够适应高纬度环境并产出优质的大米。但目前育种手段多是基于传统经验育种,从全基因组层面解码东北稻区经验育种规律,建立基础诠释模型,将为水稻分子设计育种提供范本和指导,在创新育种技术、加速育种进程和保障我国优质稻米生产方面具有重要的实践理论...

输卵管作为精卵结合的必经之路,其微环境对精子在输卵管中的定向运动及后期的成功受精极为关键。临床发现,并非精力充沛、运动速度快的精子能够在众多竞争中胜出,而是埋伏在输卵管壁面绒毛内的精子,等待合适的时机才能迁移到卵子附近完成受精。然而,对精子与输卵管上皮细胞表面的相互作用,以及从静态到苏醒并迁移的过程,现有的实验方法和理论研究仍颇受挑战。

类脊髓组织移植有助瘫痪大鼠运动功能恢复

瘫痪 运动功能 类脊髓组织

2023/6/1

中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员戴建武和青年研究员赵燕南等在人脊髓组织体外制造研究取得新进展,研究发现该脊髓组织移植后有助于瘫痪大鼠运动功能的恢复。相关研究近日发表于《科学进展》。