搜索结果: 16-30 共查到“人类起源与演化学”相关记录143条 . 查询时间(3.712 秒)

人类演化研究团队发表青藏高原考古研究新成果(图)

人类演化 青藏高原 考古成果

2023/12/29

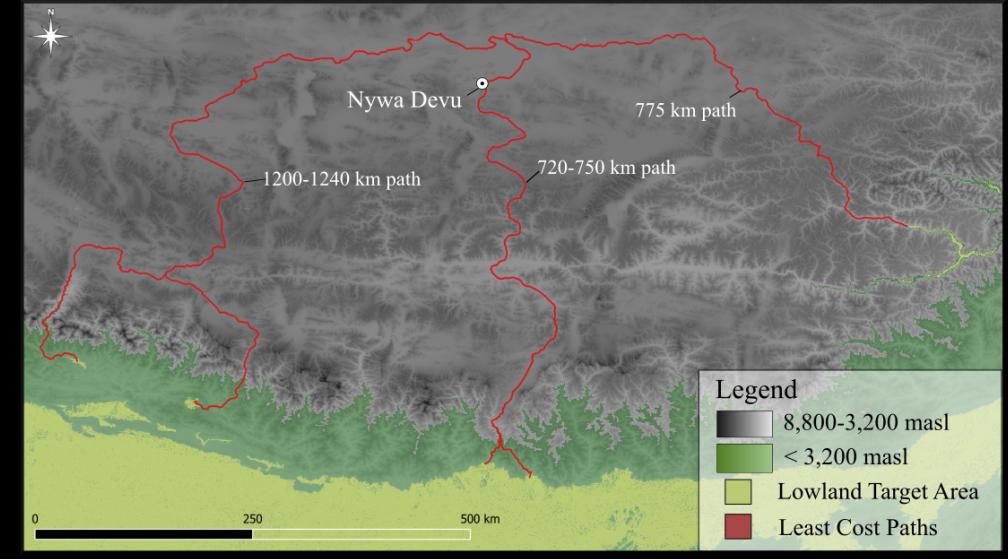

人类究竟是在何时、以怎样的适应性策略成功实现了高原的终年定居,并最终形成独特的人群与文化,是目前考古学与人类学界所关注的重要议题。近年来,青藏高原的史前考古与DNA研究取得了一系列重大发现,本区已经成为国际研究高海拔地区人类生存适应,以及高、低海拔地区之间文化交流的热点地区之一。

中国科学院成都生物所揭示蛇类起源及表型演化的遗传机制(图)

成都生物所 蛇类起源 表型演化 遗传机制

2023/6/20

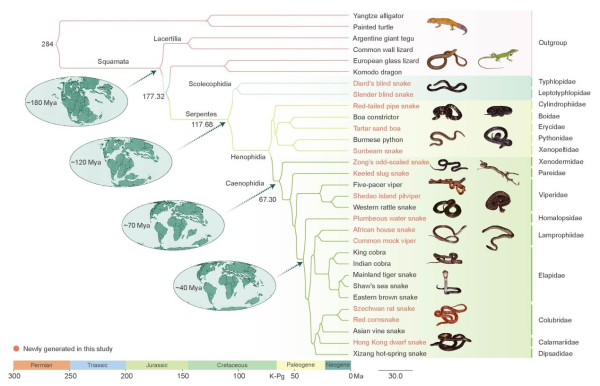

中国科学院成都生物研究所李家堂研究团队选取了全球极具代表性的蛇类物种,整合谱系基因组学、大规模比较转录组学分析方法及基因编辑等实验技术,综合探讨了蛇类起源及表型演化的遗传机制。相关论文2023年6月19日发表于国际学术期刊《细胞》(Cell)。

人类演化研究团队对旧石器时代骨器的新研究(图)

人类演化 旧石器时代 骨器

2023/7/17

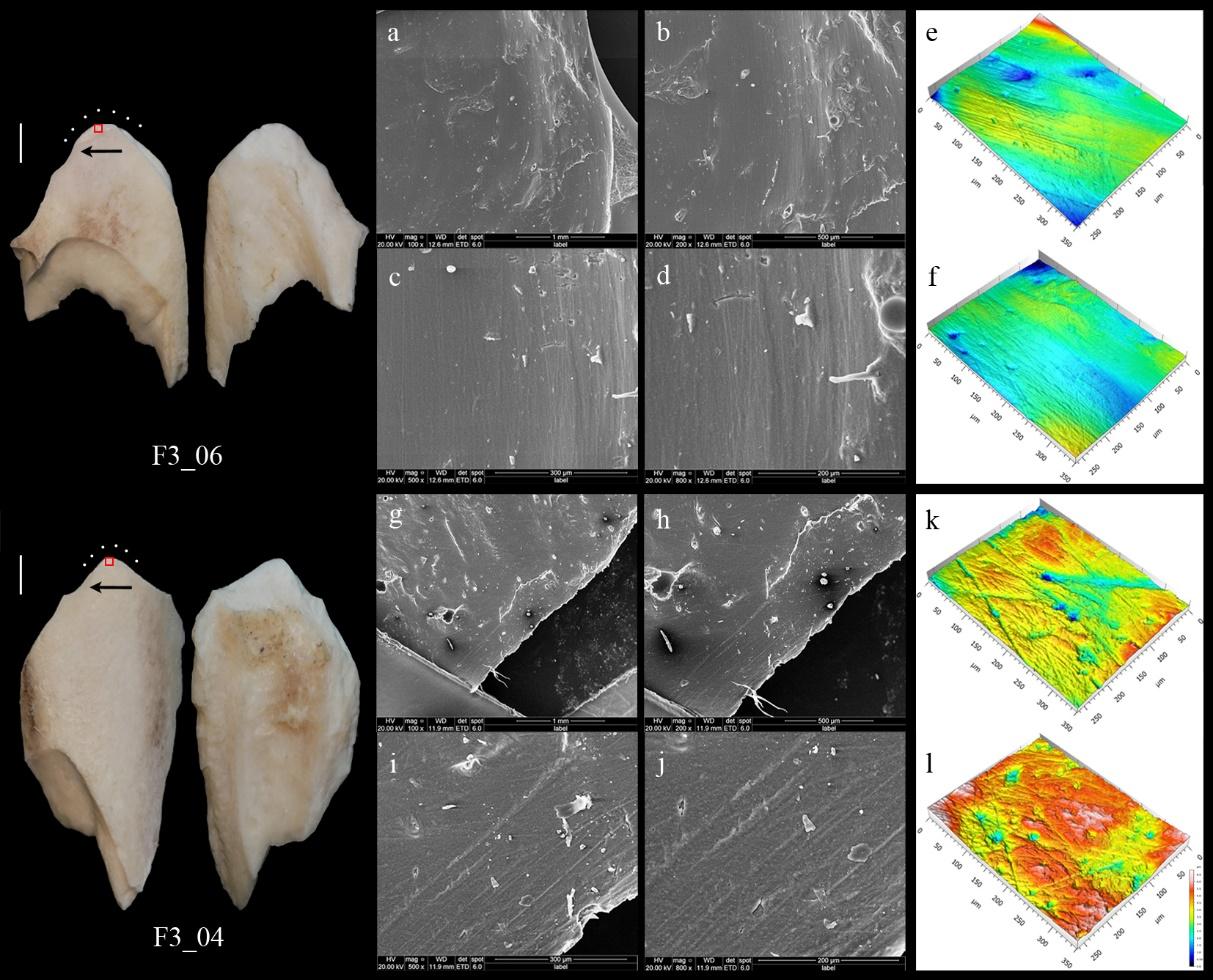

2023年5月10日,山东大学文化遗产研究院人类演化研究团队在国际著名学术期刊Journal of Archaeological Science:Reports发表题为"Disentangling carcass processing activities and the state of worked hide from use-wear patterns on expedient bone t...

成都生物所在旱地沙蜥的起源与演化研究方面获进展(图)

旱地沙蜥 起源 演化 气候环境

2023/8/9

亚洲中部干旱区(Arid Central Asia, ACA),以我国西北干旱区、中亚干旱区为主体,是北半球最大、最广阔的中纬度干旱区。该地区主要受中纬度西风环流控制,其气候环境特征与亚洲季风区显著不同。ACA的形成与演化是第三纪以来最重要的地质历史事件之一,被认为与青藏高原隆升、全球气候变冷、副特提斯海退却等密切相关。中亚复杂的造山历史和更新世的冰川循环,使其逐步干旱化,这些事件对ACA许多物种...

青藏高原人群5100年来如何演化?古DNA最新研究系统揭秘(图)

青藏高原 人群演化 古DNA

2023/12/22

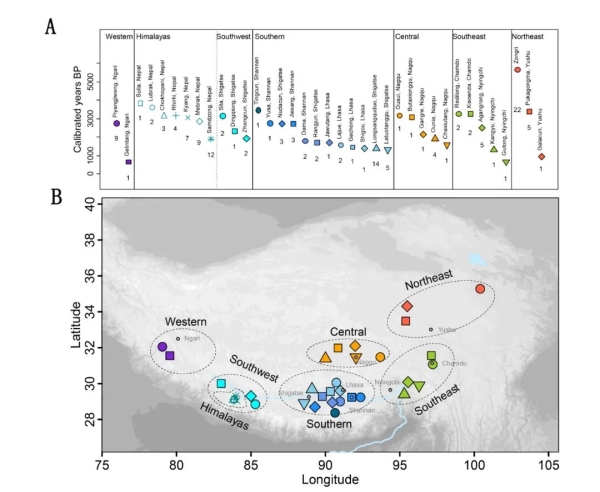

现代人何时涉足青藏高原并永久定居?青藏高原人群如何适应高原环境?他们的独特遗传特征历经了怎样的演化过程?5000多年来青藏高原内部之间及与外部地区人群如何交流互动?……被誉为“世界屋脊”“地球第三极”的青藏高原上的这些议题长期以来备受关注。

青藏高原平均海拔超过四千米,面积约占全国四分之一,素有“世界屋脊”、“地球第三极”之称,因严酷的气候环境,是地球上人类生存最具挑战的地区之一。如今,青藏高原常驻人口占全国总人口1%,其中藏族约占46%。现代人何时涉足青藏高原并永久定居,及早期西藏古人群与现代西藏人的关系都存在大量争议。其中,现代西藏人的起源,是最引人关注的问题。

中国科学院研究揭示晚奥陶世生物大灭绝后第一个腕足动物群及其演化意义的新启示(图)

晚奥陶世 腕足动物群 演化

2023/3/16

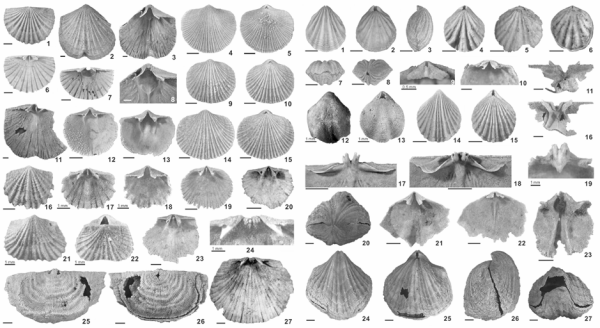

2023年来,根据全球超过20个板块或地体的资料,晚奥陶世生物大灭绝(Late Ordovician Mass Extinction,LOME)第一幕后与第二幕后的两个腕足动物群已得到识别。其中,第一幕期间的赫南特贝动物群(Hirnantia Fauna)长期受到关注,并已有深入研究。而第二幕开始后的腕足类埃吉伍德-华夏动物群(Edgewood-Cathay Fauna,简称EC动物群)同样是探讨...

西湖大学甄莹团队发现强心苷毒素耐受性趋同演化的新案例(图)

强心苷毒素 耐受性 趋同演化

2023/3/13

中国科学院古脊椎所等揭秘翼龙飞行机制(图)

古脊椎动物 翼龙飞行机制 生物演化

2023/3/15

2023年2月23日,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员汪筱林、周忠和科研团队,与中国科学院大学、中山大学生态学院合作,在《解剖学记录》(The Anatomical Record)中国古生物专辑上,在线发表了关于哈密翼龙肩带形态学与骨组织学的最新研究成果,揭示了翼龙的飞行机制。

中国科学院古脊椎所利用宏演化分析揭示翼龙的兴亡史(图)

古脊椎所 演化 翼龙

2023/2/22

2023年2月13日,《当代生物学》(Current Biology)在线发表了中国科学院古脊椎动物与古人类研究所博士研究生余逸伦与研究员张驰、徐星完成的关于翼龙多样性大尺度演化的成果。该研究探索了翼龙从起源至灭绝多样性的变化过程以及潜在的影响因素。研究显示,翼龙的演化历史大致可分为两个阶段,即长达115个百万年的兴盛期和65个百万年的衰亡期。兴盛期伴随着多波净成种速率的峰值、较高的形态多样性和形...

中国科学院泥盆纪平足介类的个体发育研究揭示古生代介形类演化之谜(图)

泥盆纪平足介类 古生代介形类 演化

2023/2/18

2023年2月15日,中国科学院南京地质古生物研究所博士宋俊俊与研究员黄冰、郄文昆,对晚泥盆世的平足介类典型代表种Cribroconcha honggulelengensis进行基于半界点(semi-landmark)的形态学研究,详细还原了该种在生长发育中的形态变化过程。通过与现生介形类的比较,研究首次揭示泥盆纪介形类个体发育过程中异速生长的特点,并探讨了造成这种生长模式的原因及其影响因素。相关...

上海硅酸盐所在早期白瓷界定与起源研究方面取得新进展(图)

早期白瓷界定 起源研究

2022/12/28

白瓷的出现打破了青瓷一统天下的局面,并为后世彩绘瓷、颜色釉瓷的繁荣发展奠定了基础,被誉为中国陶瓷科学技术发展史上的“第四里程碑”,但长期以来白瓷的起源问题悬而未决。考古发掘表明,北方地区北朝晚期至隋代的窑址和墓葬中出土有一些青中泛白或白中闪青的器物,学界暂且把这类瓷器称为“早期白瓷”。早期白瓷处于青瓷向成熟白瓷的过渡阶段,是研究白瓷起源的重要实物资料,但由于其釉色介于青和白之间呈不均匀分布,仅凭目...

2022年11月24日,中国科学院合肥物质科学研究院核能安全技术研究所研究员黄群英项目组在铅基反应堆液态金属环境下中国低活化马氏体(CLAM)钢氧化膜演化机理研究中获进展。相关研究成果发表在Journal of Nuclear Materials上。

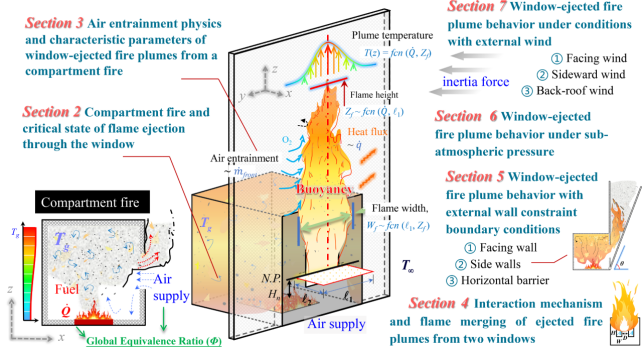

应能源和燃烧领域国际综述类期刊Progress in Energy and Combustion Science邀请,中国科学技术大学火灾科学国家重点实验室胡隆华研究员课题组2022年11月18日发表了题为“Fundamentals of window-ejected fire plumes from under-ventilated compartment fires: Recent progr...