搜索结果: 1-15 共查到“植物化学”相关记录53条 . 查询时间(1.037 秒)

NPB天然产物前沿学术交流会(第一届)暨编委会议召开(图)

NPB 天然产物

2024/5/16

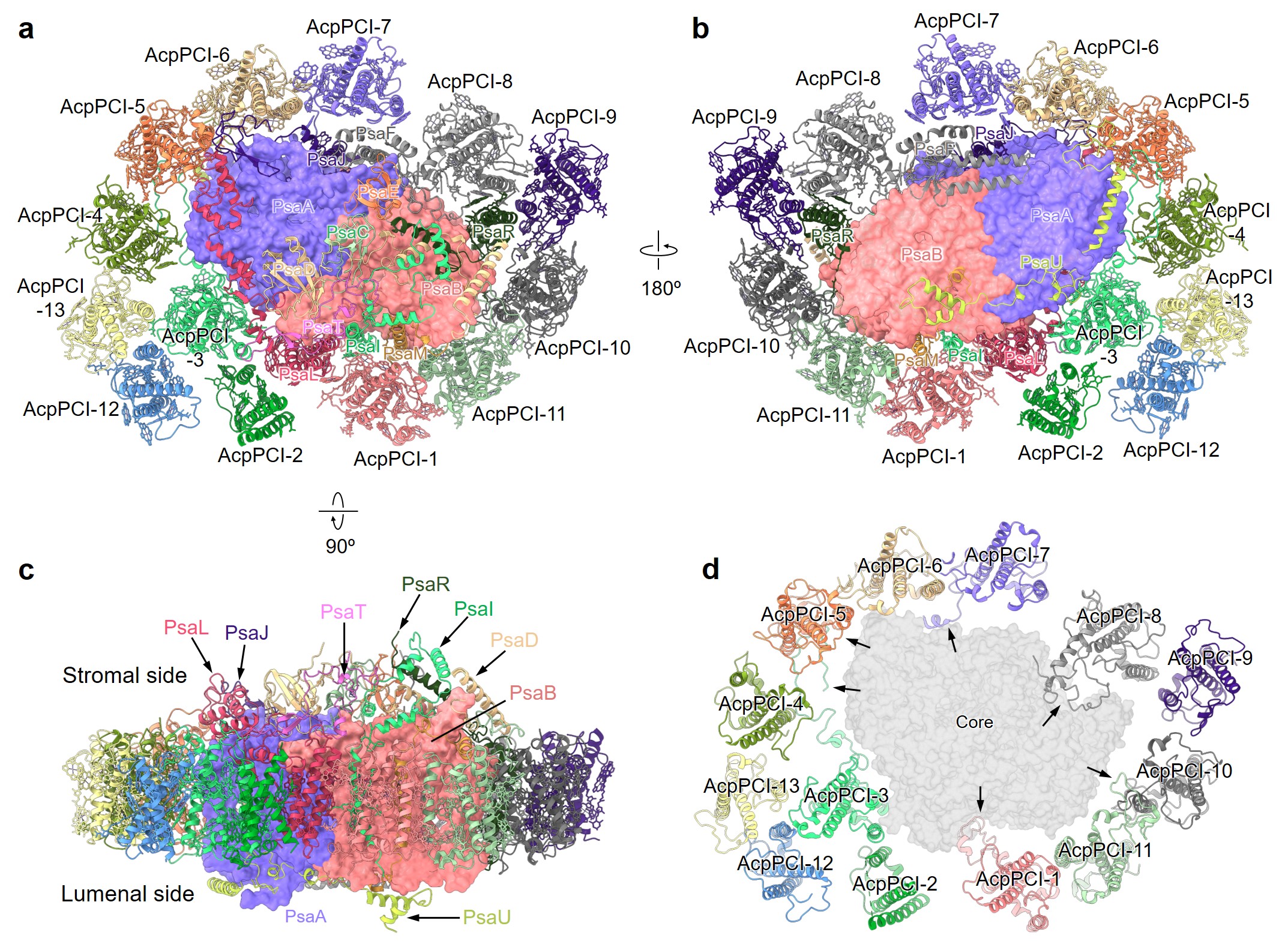

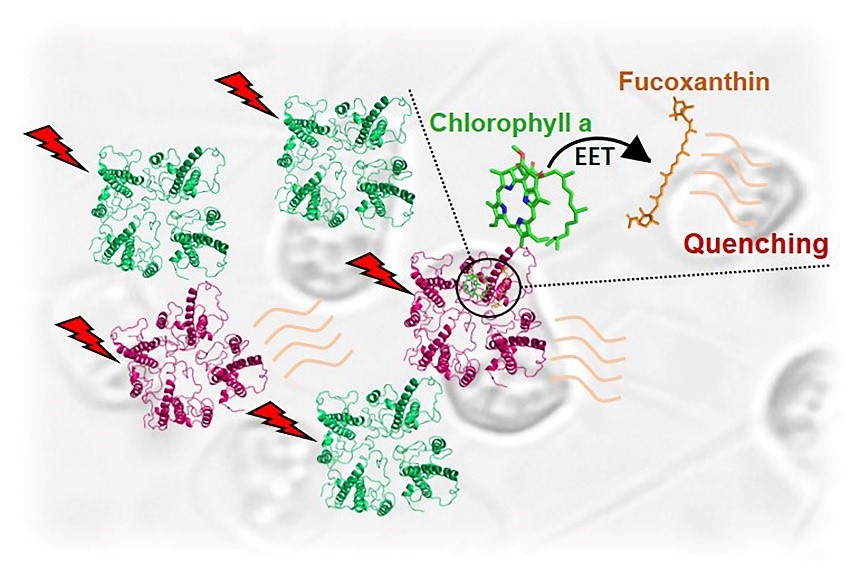

山东大学微生物技术国家重点实验室张玉忠教授团队在共生甲藻光合作用光系统PSI–LHCI的结构及功能方面取得重要进展(图)

张玉忠 甲藻 光合作用 PSI–LHCI Nature Communications

2024/5/23

中国科学院昆明植物研究所在三尖杉生物碱催化不对称全合成研究中取得新进展(图)

中国科学院 昆明植物所 三尖杉生物碱 催化不对称

2023/10/27

中国科学院植物研究所举办第九期资源植物品质分析高级培训班(图)

中国科学院 植物研究所 植物品质 高级培训班

2023/9/19

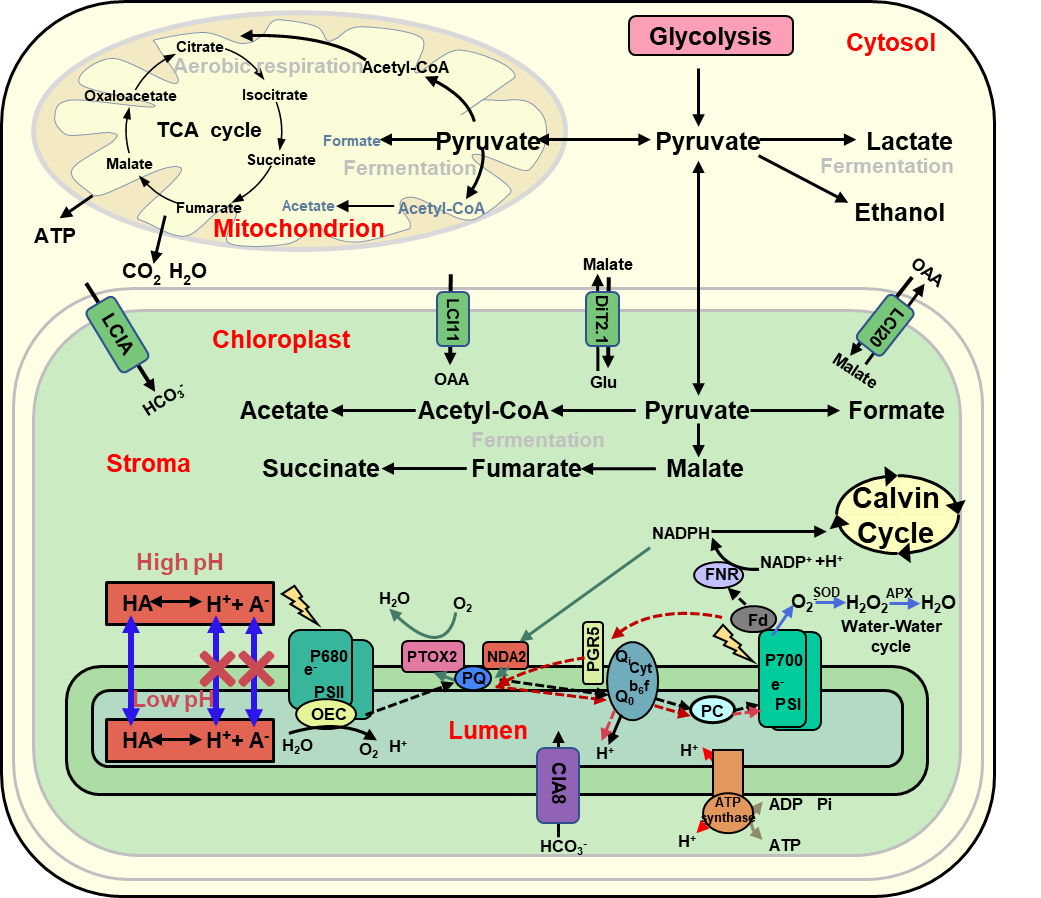

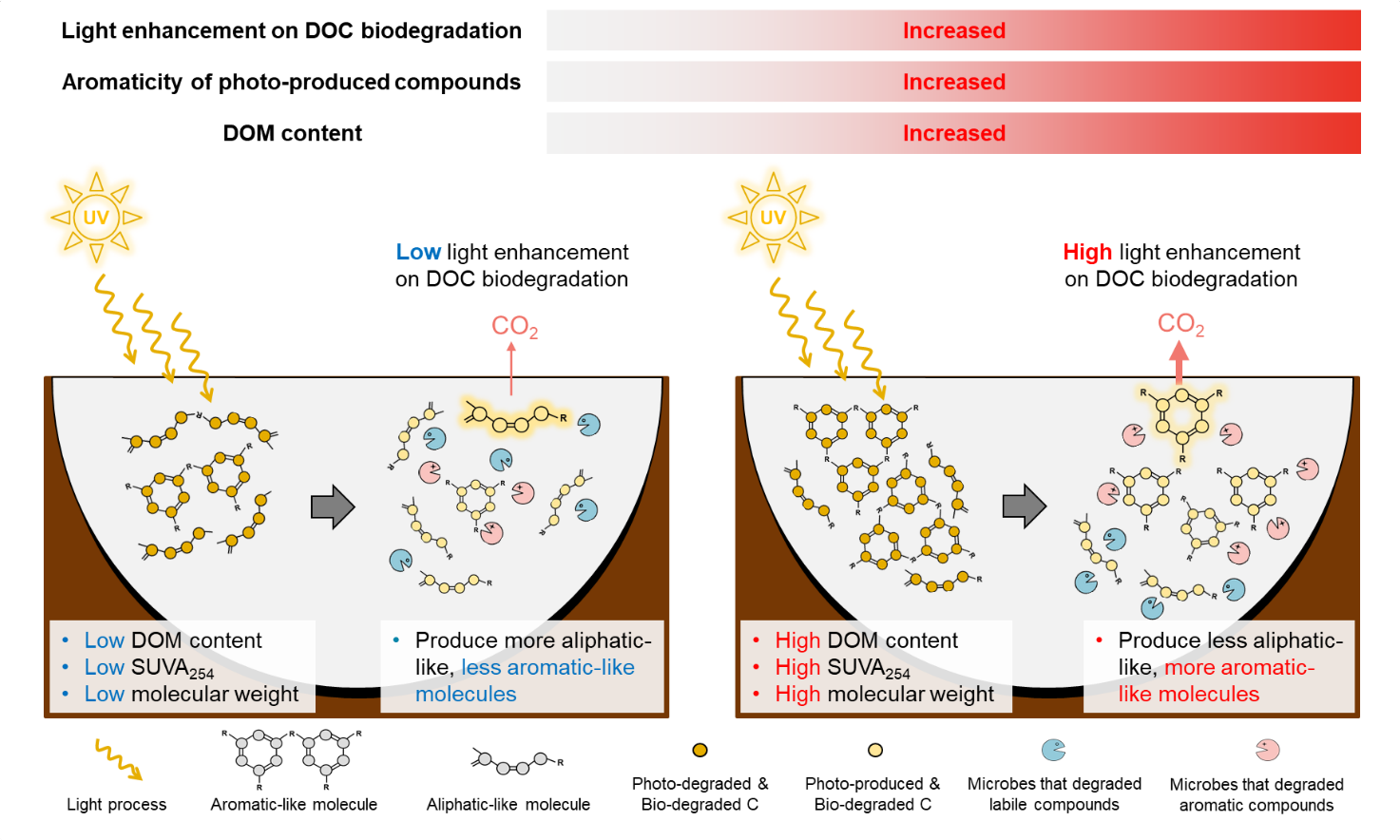

中国科学院植物研究所科研人员揭示青藏高原热融湖塘可溶性有机质光-微生物降解的耦合机制(图)

植物研究所 青藏高原 热融湖塘 有机质光 微生物降解 耦合机制 Nature Communications

2023/9/19

南京大学生命科学学院卢山教授团队在植物萜类代谢研究中再次取得突破(图)

卢山 植物 萜类 代谢 The Plant Cell

2023/12/4

浙江大学生命科学学院生态研究所博士生导师赵云鹏教授(图)

赵云鹏 浙江大学生命科学学院生态研究所 博士生导师 教授 进化生态学 生态基因组学 植物次生代谢

2022/10/30