搜索结果: 1-15 共查到“药物分析学”相关记录18条 . 查询时间(2.429 秒)

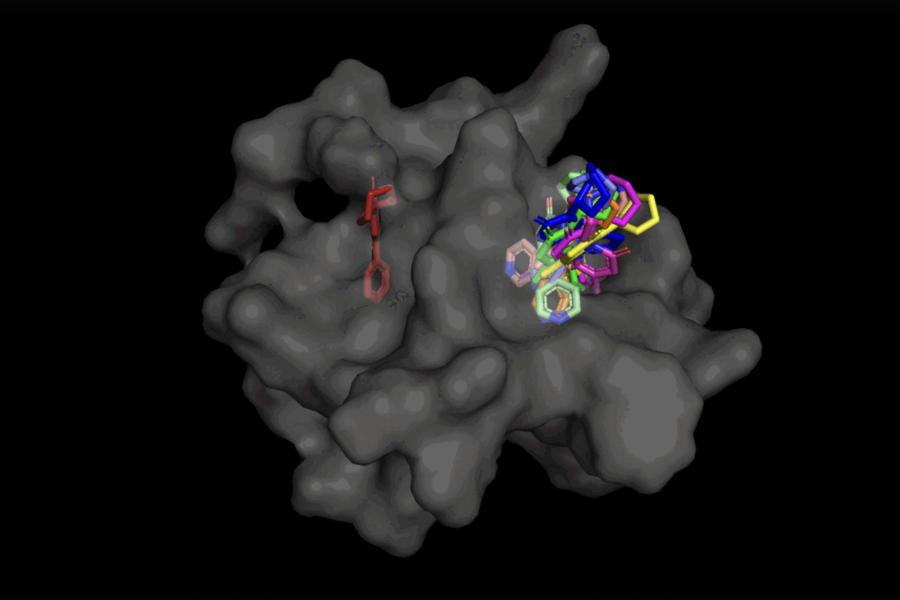

中国科学院上海药物研究所发现B类GPCR与Arrestin全新作用模式(图)

B类 GPCR Arrestin 作用模式

2023/8/11

中国科学院上海应用物理研究所专利:麻醉药品的太赫兹检测方法

中国科学院上海应用物理研究所 专利 麻醉药品 太赫兹 检测方法

2023/8/3

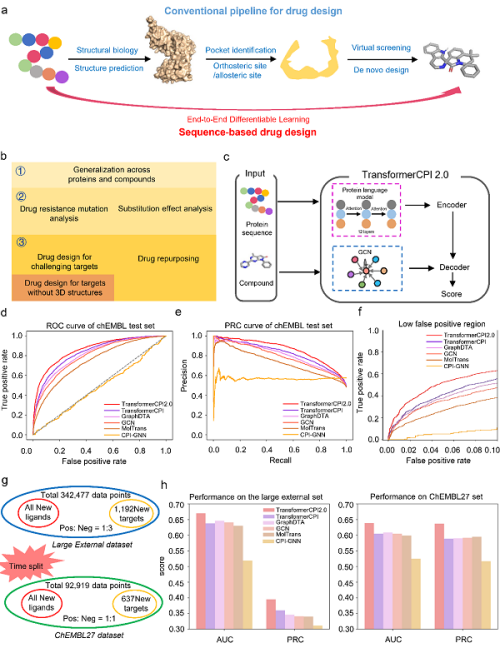

中国科学院上海药物研究所提出基于序列的药物设计新方法(图)

序列 药物设计 新方法

2023/7/19

中国科学院上海应用物理研究所专利:一种基于纳米材料的自噬阻断系统及其制备方法,以及在砷剂药物治疗实体瘤中的应用

中国科学院上海应用物理研究所 专利 纳米材料 自噬阻断系统 砷剂药物 实体瘤

2023/7/12

中国科学院上海有机化学研究所在发展药物靶标鉴定新技术方面取得进展(图)

药物靶标 鉴定新技术 药物化学

2023/6/27

《 浙江大学学报(医学版)》(图)

《 浙江大学学报(医学版)》 中文核心期刊 医学 药学 公共卫生 生物学

2022/4/27

《浙江大学学报》(医学版)是由浙江大学出版社出版、中国教育部主管的中文双月刊。1958年创刊。主要刊载医学、药学、公共卫生及生物学相关论文。目前是美国《生物医学检索系统》(IM/Medline)、美国《化学文摘》(CA)、荷兰《医学文摘》(EMBASE)、《世界卫生组织西太平洋地区医学索引》(WPRIM)来源期刊,并被《中文核心期刊要目总览》、中国科学引文数据库(CSCD)、中国科技论文统计源期刊...

国内首个长效镇痛类均一粒径微球缓释制剂获临床批件(图)

长效镇痛类 均一粒径 微球缓释制剂 获临床批件

2023/1/11

陕西师范大学化学化工学院博士生导师张志琪教授(图)

陕西师范大学化学化工学院 博士生导师 教授 张志琪 国务院特殊津贴 药物分析 中草药有效成分研究

2017/12/28