搜索结果: 1-15 共查到“地球内部物理学”相关记录101条 . 查询时间(1.181 秒)

中国科学技术大学建立高温高压富水条件下岩石熔融温度测定新技术(图)

岩石熔融 温度测定 电导率突变 地球俯冲带

2022/9/16

NG:地震各向异约束下的内核生长模式(图)

地震 各向异约束 内核生长模式

2023/1/14

为贯彻落实党中央、国务院关于加强基础研究的重要战略部署,进一步强化原始创新,推动学科交叉,应对研究范式变革,国家自然科学基金委员会(以下简称“自然科学基金委”)地球科学部拟资助“深下地幔关键物质循环过程及其效应”原创探索计划项目(以下简称“原创项目”)。该原创项目旨在通过地球科学与高压物理、高压化学等多学科的深度交叉融合,结合地球超深部研究的最新重大发现,探索重大地质事件中超深部过程控制地球表层演...

NG: 上地幔的碳含量与熔融深度正相关(图)

上地幔 碳含量 熔融深度 正相关

2023/1/14

云南大学资源环境与地球科学学院硕士生导师徐彦教授(图)

硕士生导师 教授 地球内部结构 震源机制

2021/8/11

台湾-菲律宾地区受到欧亚板块、菲律宾海板块以及澳大利亚板块的相互作用,周边发育多条俯冲带,形成了多板块俯冲系统,其内部的板块俯冲形态、软流圈速度场等与单板块俯冲系统存在非常大的差异,同时导致复杂的碰撞造山过程及特殊的岛弧火山演化。而目前对上述地质构造现象的解释缺少关键的地震学证据。近年来,中科院海洋所董冬冬研究组范建柯副研究员与日本东北大学赵大鹏教授合作,利用国际公开的地震学数据,对台湾-菲律宾地...

下地幔底部大型结构体成因的认识获得重要进展(图)

下地幔底部 结构体成因 低剪切波速省

2021/4/12

近期,中国科学技术大学地球和空间科学学院吴忠庆教授课题组王文忠博士(2019年毕业,目前为University College London博士后)联合密西根州立大学刘嘉超博士和亚利桑那州立大学李明明教授,发现下地幔最大的低速异常体——位于非洲和太平洋板块底下的大型低剪切波速省(LLSVPs),可能起源于地球早期岩浆海演化,相关成果以“Formation of large low shear ve...

2021年3月25日,由中国地球物理学会、内蒙古有色地质矿业(集团)有限责任公司主办的“中国地球物理学会内蒙古办事处揭牌仪式暨首届内蒙古地球物理发展论坛”在呼和浩特市召开,内蒙古自治区科学技术协会主席赵吉、中国地球物理学会秘书长郭建、副秘书长胡敏、副秘书长薛国强以及内蒙古有色地质矿业(集团)有限责任公司党委书记李中军、总工程师沈存利、副总经理李伟出席了本次会议。来自区内外80余家企事业单位、高等院...

地磁场是地球的基本物理场之一,起源于地球液态外核,能够反映地球内部结构和运动状态,同时环绕在地球周围,保护着地球宜居环境。研究地磁场变化规律在认识地球深部动力机制、地表过程和环境、现代地磁场特征和变化趋势等方面具有重要意义。大量不同时空分布的高质量观测数据是全面认识地磁场区域和全球变化特征的必要条件。近现代的卫星观测数据满足这一要求,但覆盖时间短。考古磁学可以把地磁场观测记录回溯至近几千年甚至全新...

Can super-Earths' interior dynamics set the table for habitability?(图)

super-Earths interior dynamics set habitability

2021/3/5

New research led by Yingwei Fei of the Carnegie Institution for Science provides a framework for understanding the interiors of super-Earths -- rocky exoplanets between 1.5 and 2 times the s...

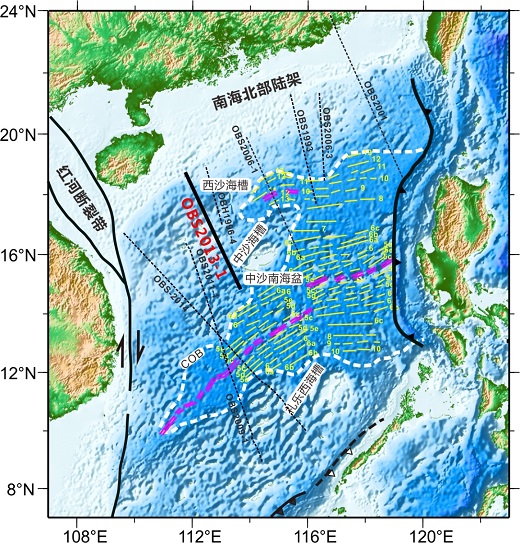

南海西北部陆缘地壳内部变形机制获揭示(图)

南海西北部 陆缘 地壳内部 变形机制

2021/3/2

近日,中国科学院南海海洋研究所边缘海与大洋地质重点实验室(OMG)深部地球物理学科组黄海波副研究员、丘学林研究员,联合法国国家海洋开发研究院(Ifremer)的Frauke Klingelhoefer研究员,通过在西沙海域开展主动源海底地震仪(OBS)探测和深部结构模拟,揭示了南海西北部陆缘地壳分段变形特点以及壳内韧性层对大陆伸展和破裂过程的控制作用,该研究成果近日发表在国际地学期刊《Tecton...

位于地幔过渡带上方的低速层结构是近20年来地球物理学领域的一个重要发现。对于410-km间断面上覆低速层结构的探测(低速层的空间分布、厚度变化、低速异常值大小等)及其形成机理的研究是深部地幔结构、物性和动力学研究的热点问题,对理解地幔对流模式、地球内部物质运移、熔体分布以及俯冲板块在地球深部的归宿等问题都有着非常重要的意义。西北太平洋俯冲带地区是全球最为典型的俯冲区域,这里板片的深部俯冲形态多样,...

地球大部分氮或源于内太阳系

地球 氮 太阳系

2021/1/26

地球上的氮是从哪里来的?美国莱斯大学一项新研究表明,氮的原始来源其实“近在眼前”。据物理学家组织网21日消息,铁陨石中氮的同位素特征表明,地球可能不仅从木星轨道以外的外太阳系收集氮,还从内太阳系原行星尘埃盘中收集氮。相关研究发表在最近的《自然·天文学》杂志上。氮是一种挥发性元素,像碳、氢和氧一样,使地球上的生命存在成为可能。知道其来源不仅有助于研究内太阳系岩质行星如何形成,还为研究原行星盘的动力学...