搜索结果: 1-15 共查到“电池”相关记录3202条 . 查询时间(1.59 秒)

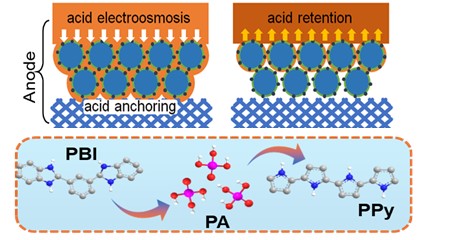

2024年5月22日,中国科学院大连化学物理研究所燃料电池研究部醇类燃料电池及复合电能源共性核心技术研究组(DNL0311组)王素力研究员和孙公权研究员团队在高温聚合物电解质膜燃料电池(HT-PEMFCs)高耐久性膜电极研究方面取得新进展。

中国科学院青岛能源所在硫化物全固态电池的干法制备方面取得进展(图)

硫化物 固态电池

2024/5/23

基于硫化物固态电解质的全固态二次电池被认为是最具潜力的下一代新能源体系之一,其中聚合物/硫化物复合薄层化电解质的制备是该类电池大幅提升能量密度和大规模生产的最关键技术之一。特别是干法制造技术因环保、经济效益高、利于制备厚电极并规避有机溶剂等优势,受到广泛青睐。目前,主要基于聚四氟乙烯粘结剂成纤化的主流无溶剂工艺存在粘结性不佳、机械性能差、界面电化学不稳定等劣势。

中国科学院化学研究所侯剑辉课题组在有机光伏电池的水下应用方面取得重要进展(图)

侯剑辉 有机光伏 电池 应用

2024/6/4

有机光伏(OPV)电池由于具有柔性、质轻、光谱高度可调等优点,成为水下应用中最具潜力的光伏技术之一。相比于标准太阳光谱,水下光谱随着水深的增加而逐渐变窄,OPV材料可以通过精细的结构优化满足不同水深的光谱要求,最大限度地利用光能。此外,柔性OPV电池可与水下离网系统集成,不会显著增加设备的设计复杂性和重量。同时,柔性OPV电池也可以像海带一样在水中漂浮,预期能够降低因洋流、波浪或其他环境因素而造成...

广东白云学院智能制造工程学院郭春阳副教授(图)

广东白云学院智能制造工程学院 郭春阳 副教授 新能源电池 机电控制

2024/5/10

中国科学院化学研究所宋延林课题组在钙钛矿电池电子传输材料研究方面取得新进展(图)

宋延林 钙钛矿 电池 电子传输

2024/6/4

钙钛矿太阳能电池具有优异的光伏性能和低成本溶液加工性能,应用前景广阔,近年来受到了广泛关注。钙钛矿活性层和相关电荷传输层是钙钛矿太阳能电池的重要组成部分,对电池的光伏性能和稳定性起着至关重要的作用。因而,开展电荷传输材料的研究对于推动钙钛矿电池的发展具有重要意义。

2024年5月7日,中国科学院大连化学物理研究所储能技术研究部(DNL17)李先锋研究员、郑琼研究员团队和中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所蔺洪振研究员团队合作,在钠离子电池电解液研究方面取得新进展。

中国科学院宁波材料所在柔性钙钛矿/硅叠层太阳能电池研究方面获进展

柔性钙钛矿 太阳能电池

2024/5/12

作为光伏行业新兴的研究热点,钙钛矿/硅叠层太阳能电池的光电转换效率迅速提升。目前,刚性钙钛矿/硅叠层太阳能电池的效率达到33.9%,超过传统晶硅29.4%的理论极限效率,但尚无关于柔性钙钛矿/硅叠层太阳能电池的报道。主要原因在于柔性钙钛矿/硅叠层太阳能电池的超薄硅底电池存在棘手问题,也就是说,由于减小硅厚度而导致严重的光吸收损失和强烈的表面反射,致使叠层器件短路电流密度损失,使得柔性叠层器件效率低...

钙钛矿材料光电性能优异,具有吸收系数高、光电特性可调、双极性输送能力优异的特点,同时兼具材料用量少、组件价格低廉、投资成本低的优点,这使钙钛矿光伏在应用场景上更有潜力。钙钛矿太阳能电池(pero-SCs)作为一种前景广阔的光伏技术受到了广泛研究,其中载流子的提取和转移对器件性能有着至关重要的影响。

苏州纳米所蔺洪振团队合作AM:原子级串联催化锂金属电池的构筑(图)

蔺洪振 催化 锂金属电池 沉积动力学

2024/5/16

高能量密度锂金属电池(LMB)中往往存在较高的反应和扩散势垒,导致其电化学动力学缓慢,并限制其商业化应用。以转化型锂硫电池为例,锂硫电池正负极电化学过程具有典型的自串联反应特征,包含Li+脱溶剂化到后续的硫物质转化反应或者锂电沉积的反应过程,并形成对应的五种典型的能垒, Li(溶剂)x+去溶剂化、硫物质的氧化和还原、Li+扩散及Li0扩散与成核。在反应过程中,电极/电解液界面处的Li(溶剂)x+首...

上海应物所高温固体氧化物燃料电池和电解池研究取得系列进展(图)

固体氧化物 燃料电池 电解池

2024/4/28

作为最有前途的发电和存储系统之一,可逆高温固体氧化物燃料电池与电解池是核能综合利用的关键研究内容,可结合核能等可再生能源实现高效地电-氢转化,具有低碳、灵活、高效等特点,为未来的能源需求提供清洁和可持续的解决方案。2024年4月25日,中国科学院上海应用物理研究所能源材料与化学研究部在高温固体氧化物燃料电池与电解池方面取得了系列进展,相关成果陆续发表在Small Structure、Small M...

中国科学院力学研究所FIAM-EP抗冲击灌封材料在动力电池防护领域的研究及应用取得进展(图)

动力 电池 应用

2024/5/14

机械滥用致使的电池失效,即外部载荷作用下电芯发生剧烈变形以及内隔膜受损,导致内部发生短路,是电动汽车在交通碰撞事故中最为普遍的失效模式之一。为提高电池包在机械滥用条件下的安全性,中国科学院力学研究所魏延鹏研究团队,通过将智能抗冲击FIAM因子与环氧灌封材料进行化学复合,开发出一种能够有效抵御冲击载荷的电子灌封材料FIAM-EP。该成果以“Protective performance of shea...

中国科学院化学研究所侯剑辉课题组在低成本非稠环受体方面取得新进展(图)

侯剑辉 有机光伏 电池

2024/6/5

有机光伏(OPV)电池以其能够通过低成本溶液加工工艺制备大面积器件的独特优势,受到了广泛关注。2024年来,得益于新材料的不断开发,OPV电池的能量转换效率(PCE)已经突破了20%,表现出巨大的实际应用潜力。然而,推进OPV技术的产业化,不仅要着眼于提升材料的光伏性能,更要严格控制相关材料的合成成本。目前,高效率的给、受体材料面临着合成步骤复杂和产率低下的问题,这无疑大幅增加了材料的生产成本,严...

上海硅酸盐所在氟化铁锂电池正极的结构设计和规模化制备中取得系列进展(图)

氟化铁锂 电池正极 结构设计

2024/4/28

基于离子脱嵌反应的传统锂离子电池由于单电子转移产生的比容量有限,其能量密度已接近理论极限,难以满足未来长续航和大规模储能体系的性能需求。三氟化铁正极(FeF3)基于三电子转移的转换反应具备712 mAh g-1的高理论比容量,将其匹配锂金属负极而构筑的Li-FeF3电池的理论能量密度可达850 Wh kg-1和1500 Wh L-1。然而,商业ReO3型FeF3正极的本征电子/离子传输性能不佳,涉...