搜索结果: 1-15 共查到“环境气象学”相关记录1142条 . 查询时间(0.657 秒)

中国科学院西北生态环境资源研究院夏季全球高温热浪对中国山地冰川消融产生重要影响(图)

高温 观测 气象

2024/5/22

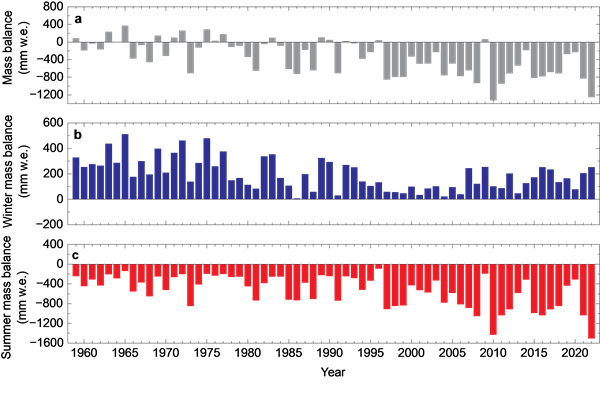

2022年全球经历了前所未有的酷暑,这场“影响范围广、持续时间长、极端性强”的高温热浪事件引发了广泛关注。高温热浪事件对全球冰川消融产生了巨大影响。乌鲁木齐河源1号冰川(以下简称“乌源1号冰川”)是中国观测时间最长、观测最为连续的冰川。尤其在新冠疫情期间的持续观测,中国科学院西北生态环境资源研究院新疆天山冰川国家野外科学观测研究站记录了这次高温事件对中国冰川物质损失,揭示了高温热浪事件对山地冰川消...

关注天气变化实现优化生产

天气变化 中国石化 茂名石化

2023/12/12

近日,茂名石化全链条节水减排的案例,给人深刻启发。每逢大雨来临,各作业区把洁净雨水引流进入集水池,过滤处理后送到循环水系统作为补充水,前10个月回收利用雨水36.42万吨。巧借天机进行开源节流,在企业生产中大有可为。

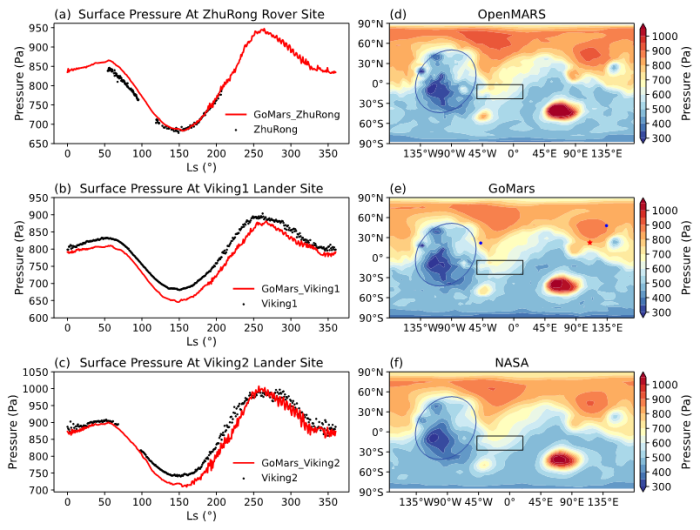

火星探测是当前国家高技术科技竞争力的标志,世界航天强国均研制火星大气模式为登陆选址、科学探测提供气象环境保障。然而,我国此前尚无自主研发的火星大气模式。中国科学院大气物理研究所火星研究团队基于自主研发的高分辨率大气模式动力框架,拓展其应用领域到火星大气。在此基础上,引进并耦合了美国宇航局艾姆斯研究中心的火星物理过程,构建了新一代火星大气模式Global Open Planetary atmosph...

第五届全国中尺度气象学论坛在银川举行

第五届 中尺度气象学 银川

2023/12/19

赣鄱生态大讲堂走进江西省气象局(图)

赣鄱 生态大讲堂 江西省 气象局

2023/8/11

联合国气候变化沙姆沙伊赫大会顺利闭幕(图)

联合国气候变化沙姆沙伊赫大会 第二十七次缔约方大会 气候变化

2022/12/2

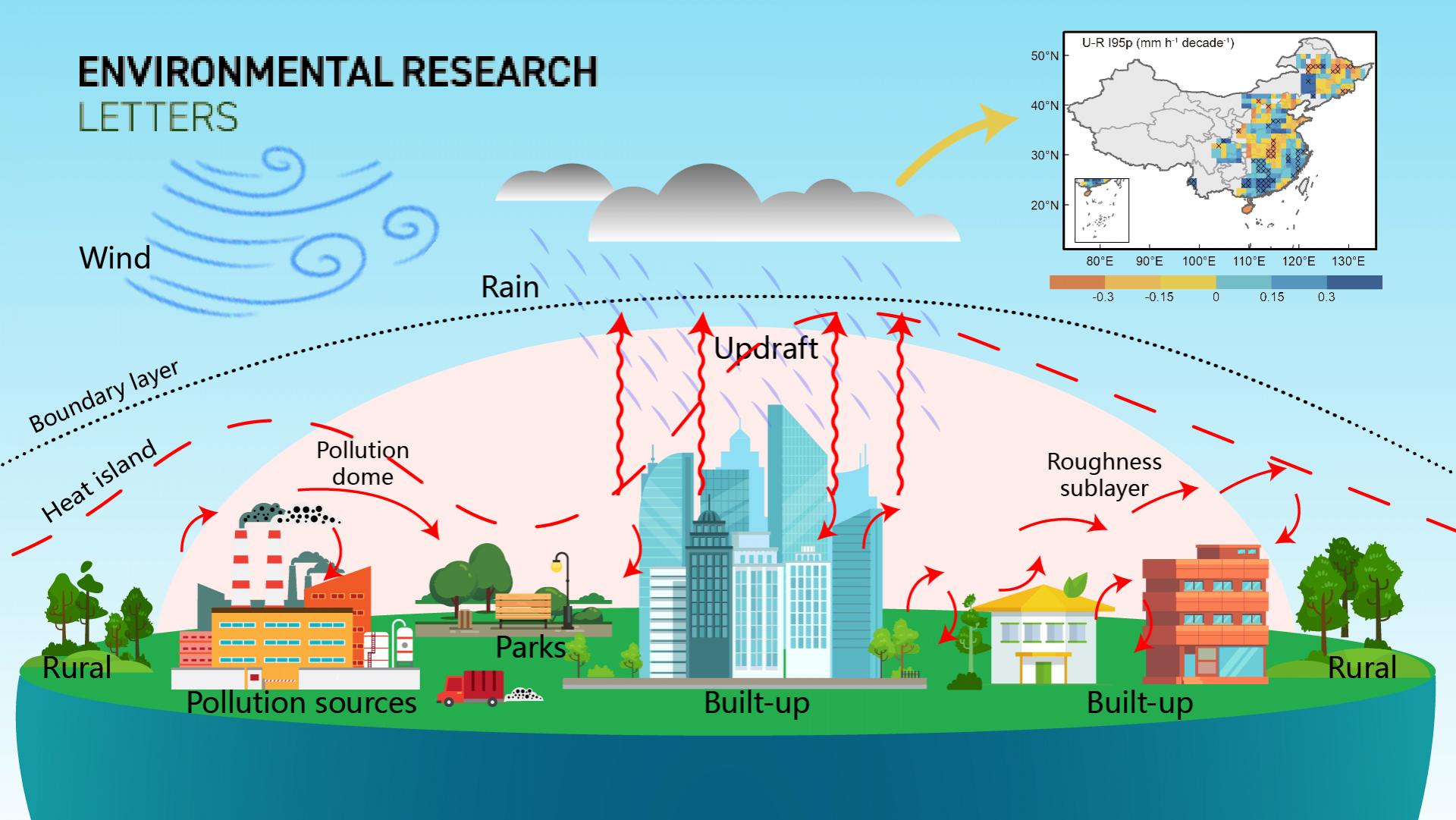

广东省野外科学观测研究站—大湾区滨海大气环境与气候背景站(简称“研究站”),由南方科技大学与深圳市国家气候观象台共建,是南方科技大学获批的首个广东省野外科学观测研究站。研究站立足大湾区“双碳”政策及广东省应对气象灾害防灾减灾需求,针对温室气体排放、海洋碳排放和海洋大气演化过程,开展气溶胶—云—降水相互作用、海陆源大气交互作用及海气交换等综合观测研究,旨在提高大湾区季风强降水监测预报预警水平,增强广...

中国生态学学会生态气象专业委员会

中国生态学学会生态气象专业委员会 生态气象

2022/5/16

生态气象专业委员会于2019年1月19日在北京成立。生态气象专业委员会的成员来自生态、环境与气象相关领域的科研院所、高等院校和业务服务单位,是我国从事生态气象研究的科技教育工作者的学术组织。生态气象是研究大气变化(天气、气候、大气成分与气候变化)与过程对生物(植物、动物、微生物)的直接或间接影响及其反馈作用,探讨生物可持续发展的大气变化与演变规律,服务于社会经济可持续发展的科学。其研究的空间范围涉...

第二届全国碳中和与绿色发展大会于2022年5月14日召开(图)

第二届 全国碳中和与绿色发展大会 碳达峰 碳中和

2022/6/9

2021年12月6日-7日,北京大学环境科学与工程学院设立的亚洲季风区可持续发展集成研究(Monsoon Asia Integrated Research for Sustainability,MAIRS)项目携手世界气候研究计划-国际区域气候降尺度试验研究项目(World Climate Research Programme-Coordinated Regional Downscaling Ex...

黄河上游河曲地区人工增雨作业项目通过验收(图)

黄河上游 河曲地区 人工增雨

2021/12/13

记者10日从青海省气象局获悉,由青海省气象灾害防御技术中心和国家电投黄河上游水电开发有限责任公司共同承担的《黄河上游河曲地区人工增雨作业》项目日前经专家评审,顺利通过验收。