搜索结果: 226-240 共查到“学术机构 生物学”相关记录1778条 . 查询时间(0.465 秒)

中国细胞生物学学会发育生物学分会

中国细胞生物学学会发育生物学分会 发育生物学

2022/5/24

发育生物学分会成立于2007年,隶属于中国细胞生物学学会,旨在提供国内发育生物学领域学者一个交流平台,增进国内科研院所、大专院校、临床机构以及生物技术企业在发育生物学领域的交流,推动发育生物学为核心的学科发展。发育生物学分会的首届会长为中国科学院孟安明院士。发育生物学分会自成立起,积极开展学术年会,会议涵盖遗传学、细胞生物学、分子生物学以及相关的医学、生命科学类多领域。发育生物学分会在2012年组...

中国细胞生物学学会细胞结构与细胞行为分会

中国细胞生物学学会细胞结构与细胞行为分会 细胞结构 细胞行为

2022/5/24

细胞是生命活动的最基本单位,并应答环境呈现出诸多动态行为特征包括细胞迁移、运动和极性化、细胞定向分裂和生长、细胞间作用和通讯、细胞融合以及细胞衰老等。细胞应答环境呈现出的各类活动是由其精细亚结构包括细胞膜质膜、细胞骨架、诸多细胞器的动态互作而调控。因此,细胞结构、细胞行为表征及其调控细胞精细结构与细胞行为研究不仅能促进对生物体的遗传、发育以及生理机能的了解,还对临床医学、肿瘤学和医学基础如病理生理...

中国细胞生物学学会细胞工程与转基因生物分会成立于2007年,是首个登记的中国细胞生物学学会分支机构。本分会的宗旨是促进国内细胞工程和转基因模式生物技术及相关应用领域的发展,为大专院校、科研院所、生物技术企业和临床医疗机构提供学、研、产、用一体化的交流平台,推动以细胞生物学为核心的交叉学科的发展。中国工程院陈志南院士为名誉会长,第四军医大学边惠洁教授为现任会长,委员共53人,分会现有会员约200余人...

中国科学院上海巴斯德研究所

上海巴斯德研究所 病原微生物 细胞生物学 微生物学

2022/3/31

中国科学院上海巴斯德研究所(以下简称上海巴斯德所)于2004年10月11日揭牌成立,2005年7月开始运行,2007年7月23日获中央机构编制委员会办公室批复,是中科院与法国巴斯德研究所唯一整建制从事人类传染性疾病基础研究和相关技术应用的综合性研究机构。2020年1月2日,中国科学院党组将上海巴斯德所正式纳入直属事业单位的管理序列。

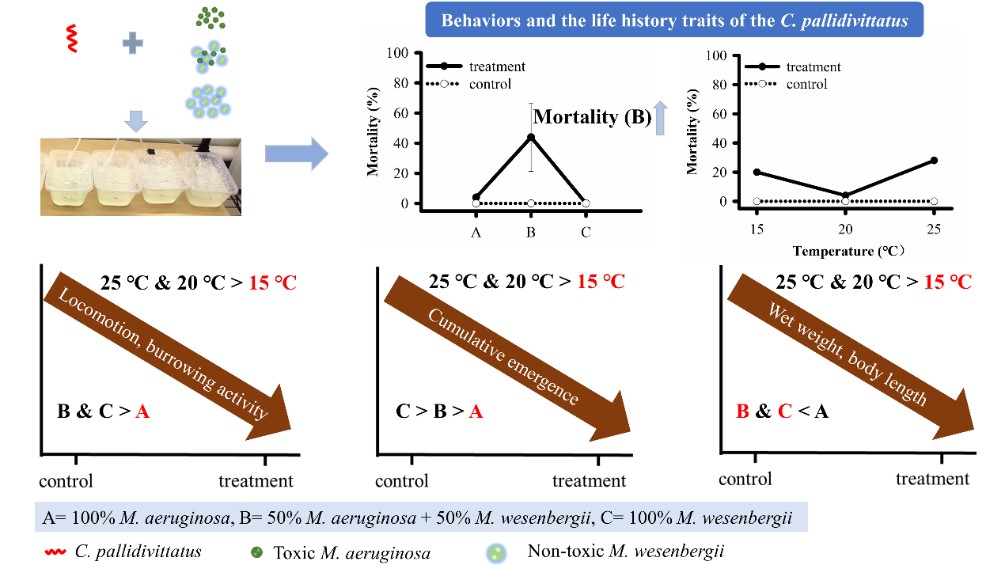

水体富营养化及全球气候变化双重胁迫下,全球范围内淡水生态系统中蓝藻水华暴发的频率呈上升加剧的趋势。其中,微囊藻水华尤为严重,易在夏季出现并在水面聚集。微囊藻在失去浮力后会下沉到沉积物-水界面,当细胞裂解时会释放大量的微囊藻毒素(microcystin,MCs)。然而,目前微囊藻及其次生代谢产物对底栖动物优势种的潜在危害鲜有研究。中国科学院水生生物研究所湖泊修复生态学学科组研究人员以苍白摇蚊 (Ch...

国家卫健委肿瘤蛋白质组学重点实验室

肿瘤蛋白质组学 重点实验室 肿瘤

2022/5/17

国家卫健委(卫生部)肿瘤蛋白质组学重点实验室由陈主初教授领衔组建于2003年12月,是国内首个部级蛋白质组学重点实验室。结构生物学与药物设计湖南工程实验室由陈主初教授领衔组建于2011年5月。抗癌药物国家地方联合工程实验室是在上述两个实验室的基础上,于2012年11月正式获国家发展改革委员会批准建立,首任主任为实验室创始人陈主初教授。现任主任由陈永恒教授担任。

中国生态学学会生态气象专业委员会

中国生态学学会生态气象专业委员会 生态气象

2022/5/16

生态气象专业委员会于2019年1月19日在北京成立。生态气象专业委员会的成员来自生态、环境与气象相关领域的科研院所、高等院校和业务服务单位,是我国从事生态气象研究的科技教育工作者的学术组织。生态气象是研究大气变化(天气、气候、大气成分与气候变化)与过程对生物(植物、动物、微生物)的直接或间接影响及其反馈作用,探讨生物可持续发展的大气变化与演变规律,服务于社会经济可持续发展的科学。其研究的空间范围涉...

中国生态学学会稳定同位素生态专业委员会

中国生态学学会稳定同位素生态专业委员会 稳定同位素 稳定同位素生态学

2022/5/16

中国生态学学会稳定同位素生态专业委员会于2015年9月23日在北京成立,是我国从事稳定同位素生态学研究的科技、教育工作者的学术组织。稳定同位素技术具有示踪、整合和指示功能,已经成为生态学研究的重要研究手段之一。稳定同位素质谱(IRMS)与红外光谱(IRIS)仪器和技术的进步促进了稳定同位素生态学的发展。稳定同位素生态学是生态学一门新分支学科,它利用稳定同位素技术研究不同时空尺度的生态学过程,以及生...

中国生态学学会旅游生态专业委员会

中国生态学学会旅游生态专业委员会 旅游生态

2022/5/16

中国生态学学会旅游生态专业委员会于2001年12月18日在北京成立,是一个由中国旅游生态学科研工作者组成的专业性组织,是发展我国旅游生态科学事业的重要社会力量,其主要任务是普及旅游生态与生态旅游科学技术知识,传播科学精神,推广先进技术。旅游生态学是研究人类的旅游活动与环境之间的相互作用和关系的科学,主要运用生态学、系统论的理论和方法,把人类的旅游活动与自然、社会和经济环境作为一个整体,研究其中的相...

中国生态学学会生态工程专业委员会

中国生态学学会生态工程专业委员会 生态工程

2022/5/16

中国生态学学会生态工程专业委员会于1997年成立,是我国从事生态工程研究的科技教育工作者的学术组织。20世纪60年代以来,美国的Odum教授和我国马世骏教授分别各自提出了生态工程的概念。特别是马世骏教授根据中国大量朴素的生态工程实践,归纳出“整体、协调、循环、自生”的生态工程原理,明确其研究对象为社会-经济-自然复合生态系统,为生态工程作为一门新兴学科奠定了基础。

中国生态学学会动物生态专业委员会

中国生态学学会动物生态专业委员会 动物生态

2022/5/16

中国生态学学会动物生态专业委员会于1987年11月在北京成立,主要研究领域为动物生态学学科的各个领域。自成立以来,动物生态学研究已经从单纯的描述性研究转向了机理性探索和理论、学说的验证和发展。在传统的种群生态学和群落生态学的基础上,逐渐发展了生理生态学、行为生态学、保护生物学、保护遗传学等。在珍稀濒危物种保护、保护区建设、有害动物的防治和管理等方面的成绩也十分突出。分子生物学的技术和方法也逐渐应用...

中国生态学学会理论生态专业委员会

中国生态学学会理论生态专业委员会 理论生态

2022/5/16

中国生态学学会理论生态专业委员会(前身数学生态专业委员会)于1980年10月在北京成立,是我国从事理论生态学研究的科技教育工作者的学术组织。理论生态学是一门包涵昆虫、植物、动物生态学,保护生物学等多研究领域综合的特色学科,旨在借助数理统计、动力系统模型、对自然界中广泛存在的生态、生物现象给出合理的逻辑解释和一般规律,并探究其背后的理论机制,从而对生态环境进行有效预测控制,达到建设生态文明的目的。

中国生态学学会高寒生态专业委员会

中国生态学学会高寒生态专业委员会 高寒生态

2022/5/16

中国生态学学会高寒生态专业委员会于2019年12月成立。我国正处在建设有中国特色社会的关键阶段,“坚持生态优先,推动绿色发展”、“绿水青山就是金山银山”的理念深入人心。目前生态文明已经被写入国家宪法,国家对生态环境保护尤其是青藏高原地区的生态保护工作高度重视。基于青藏高原高寒生态系统的脆弱性、高寒生态系统对全球变化的敏感性、高寒生态系统生物多样性形成与演化的复杂性以及国家在青藏高原生态安全屏障建设...

中国生态学学会区域生态专业委员会

中国生态学学会区域生态专业委员会 区域生态

2022/5/16

中国生态学学会区域生态专业委员会于2018年1月在北京成立,是我国从事区域生态学研究的科技、教育工作者的学术组织。专委会的成立,是面向国家改革开放以来,经济社会快速发展导致的生态环境问题不断显现且趋于复杂化的新形势,以及生态文明建设的战略需求,旨在为从事区域尺度复杂生态环境问题研究的科学家搭建高水平的交流与合作平台,致力于促进我国区域生态学的学科发展和探讨区域重大生态环境问题的形成机理和调控管理途...

中国生态学学会生物入侵生态专业委员会

中国生态学学会生物入侵生态专业委员会 生物入侵

2022/5/16

中国生态学学会生物入侵生态专业委员会于2017年2月15日在北京成立。生物入侵涉及生态学、进化生物学和生物地理学等领域前沿,研究关于入侵种生物学、生态学特性及其与本地种和入侵群落及生境间的相互关系,以生态学方式向人们揭示外来物种的入侵机制、危害和防控策略等,其核心问题是研究入侵的生态过程及机制,揭示入侵种扩散的动态规律和调控机制。专业委员会的主要工作任务是使我国入侵生态学更好地发展,加强国内外相关...